康有为,字广厦,号长素,又号长素、明夷、更甡、西樵山人、游存叟、天游化人,晚年别署天游化人,广东南海人,人称“康南海”。清光绪年间进士,官授工部主事。出身于士宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,信奉孔子儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。著有《康子篇》、《新学伪经考》等。

康有为因戊戌变法而扬名,事实上,他在书法艺术方面所作的贡献绝不比他在政治舞台上的作为逊色。他是继阮元、包世臣后又一大书论家。他于光绪十五年(1889年)所著的《广艺舟双楫》从理论上全面地系统地总结碑学的一部著作,提出“尊碑”之说,大力推崇汉魏六朝碑学,对碑派书法的兴盛有着极其深远的影响。他以晚清书法巨子身份,对帖学一系作全面否定,大肆鼓吹“尚碑”意识,造就一代新风,提出“卑唐”,将有唐数百年来书家创作一笔抹杀,终觉太过偏激。大凡有成就的理论家很难成为创作大家,因为理论和实践之间既有相辅相成的一面,也有相矛盾对立的一面。理论需要冷静的逻辑分析,创作需要发自心胸的激情,理论强调公正,创作必须“偏激”,才能显现个性的建立。自古以来,象孙过庭、苏轼和米芾这样的理论实践均有极高造诣的双栖人物极为少见。康有为振聋发聩的理论是为自身创作服务立言。以他在政坛上曾经叱咤风云而最终遭惨败流亡的情况看,以胸中郁勃不平之气作书,不会倾心于柔媚一路的赵董一流,也是情理中的事。况且在他出生之前,碑学的发展已是风起云涌。康有为不能容忍帖学的存在,即使象赵之谦这样以帖写碑的人都逃脱不了频频讥讽,而他却对张裕钊则大加称赞,不惜抬举到“国朝第一”的高度,他的偏激之处由此可见,同时也说明,他的偏激也造成了很多的失察之处,但必须辨证地看,正是他的偏激使碑学发展达到了崭新的历史高度。

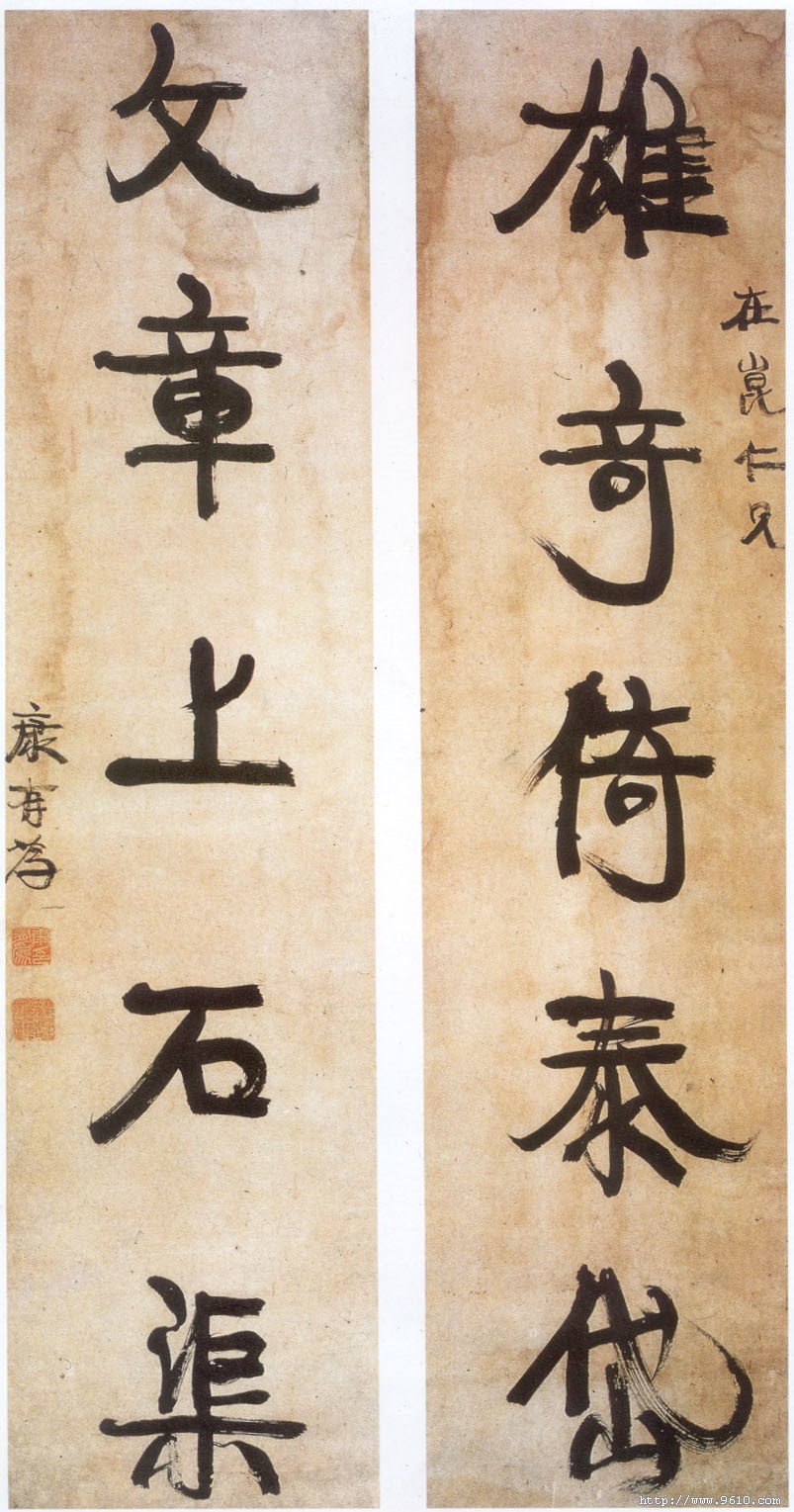

就康有为的创作而言,对《石门铭》和《爨龙颜》用功尤深,同时参以《经石峪》和云峰山诸石刻。书写上以平长弧线为基调,转折以圆转为主,长锋羊毫所发挥出的特有的粗茁、浑重和厚实效果在他书作中有很好的体现,迥然异于赵之谦的顿方挫折、节奏流动,也不同于何绍基的单一圆劲而少见枯笔,这是他的别开生面处。至于线条张扬带出结构的动荡,否定四平八稳的创作,也是清代碑学的总体特征表现。就创作形式上来说,以对联最为精彩,见气势开张、浑穆大气的阳刚之美。逆笔藏锋,迟送涩进,运笔时迅起急收,腕下功夫精深,从中也可以看出康有为的运笔轻视帖法,全从碑出。转折之处常提笔暗过,圆浑苍厚。结体不似晋、唐欹侧绮丽,而是长撇大捺,气势开展,饶有汉人古意。也有人从帖学的立场出发,认为这是表面上虚张声势的火气,如潘伯鹰先生评说康有为的字“像一条翻滚的烂草绳”,认为康有为线条没有质感,滥用飞白,浮夸而浅薄。康有为在笔法上力倡圆笔,反对方笔,这是造成他笔法单调的一个很重要的原因,常常起笔无尖锋,收笔无缺锋,也无挫锋,提按不是很明显,线条单一,缺少变化。粗笔时见松散虚空,不够凝敛紧迫,当是一病。用墨上缺少变化,表现形式不足,起笔饱蘸浓墨,行笔中见飞白,仅此而已。从他的中堂作品来看,章法方面落款常有局促之意,这是对帖学否定所致,实质上他早年日课,还是以欧虞为主的。

综合来看,康有为的《广艺舟双楫》发动了近代书法领域内的一场深刻的“变法”运动。相比较而言,他的书法创作胜过阮元和包世臣,但远逊于赵之谦、吴昌硕和于右任等人,而且就他自身而言,创作和理论成就相比还是有一定差距,因此他并不是最杰出的碑学实践者。