《礼记·王制》中,总结出“国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国。从来立国第一要事,无过积贮”的警句。此为国之立本要务,一在“漕”,一在“仓”。

一、粮仓种类

各省漕粮运到通州,在通州东门外的运河上形成了“万舟骈集”的景象,但是漕运的艰辛并没有结束,还有一个关键环节——交仓。其中,正兑漕粮在石坝码头卸粮,然后验米,所运漕粮米色、干湿等情况符合标准后,装船沿通惠河运到京仓收储。改兑漕粮在土坝码头卸粮,经过验粮,从土坝上岸,运送到通州各仓。漕粮交付京通各仓后,漕运即告一段落,此后漕粮的管理都由各仓负责了。

我国历代的粮仓,大致有“义仓”、“常平仓”、“官仓”三种。“义仓”也叫“社仓”,多设在农村,用于农民积贮余粮,以备荒年自赈。“常平仓”多设在府州县城,备官府贮粮。当丰年市场粮价低时,官府收买粮食入贮,称“籴入”;当荒年粮价上升时,官府将仓粮用平价出售,称“平粜”,对贫民进行贩济。“官仓”是供中央王朝开支的粮仓,首都的太仓就包括在其中。

元大都建立太仓,多在城内部分的通惠河沿岸,从中统二年(1261年)开始建立,共三十八处。在皇庆(1312-1314)以后,官仓继续设立,到元末,城内及城边、通州等地共建立了五十四个官仓。

明代储粮的仓是多级的,在中央有国家控制的太仓和水次仓。永乐迁都北京后,北京和通州的粮仓成为中央的太仓;水次仓座落在运河沿岸,有徐州、淮安、临清、德州和天津五个,这些仓的存在和发展与漕粮的运输有关。它们除了收贮附近漕粮以备运军逐级运往京通仓外,还作为京通仓的储备后仓而存在。

清顺治初年,定京城八仓,通州三仓。后又有史料记载京仓十有五,通仓为二,共为京通十七仓,发展到清末,京通二地共有十七个官仓。京城的粮食主要供给的对象是宗室贵族、京官和八旗官兵,在粮食歉收或发生灾难时也少量用于京师的平粜和赈济。清代通仓主要指的是西仓和中仓,为两处大的仓群,建制与京仓相似,但从规模来看,通仓一般比京仓大,供粮范围也比京仓大得多。光绪二十六年(1900年)以后,漕粮改由京津铁路运入北京,不再转运通州,从此之后通仓的地位大大减弱了。

二、 北京仓廒建筑

在古代,仓是总称,廒是贮粮库房,“仓廒”实为粮仓的统称。北京仓廒建筑是我国现存古建筑中的一个特殊类型,它巧妙的布局、结构和形式,体现了我国古代建筑的高超水平。

明清时期粮仓数十廒或百廒为一仓,每一廒有五间。为防雨季水淹,每个仓廒所选地址都在地势较高、阳光充足、通风透气的“风水绝佳”之处。仓廒中建官舍,四周筑有高大围墙,地下修有排水管道,各仓内外凿有水井,用以饮用及防火灾。连脊并山横向相连的廒叫连,两连相距三丈,左右间还留有水道。廒在建筑上基本采用独棵圆木的中国传统木架结构,中间四梁八柱,两山是插柁,前后有柱,中间排山柱直达屋顶,十分稳固。

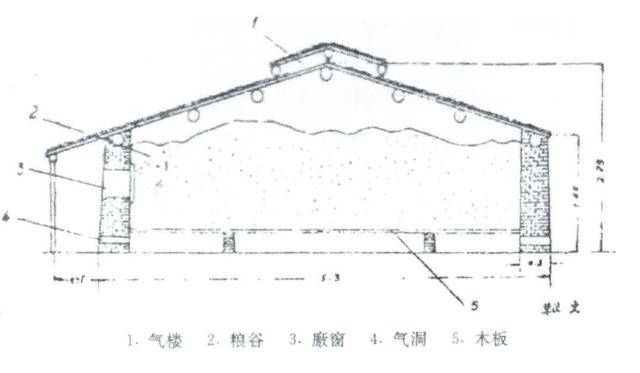

廒房前后出檐,墙体为砖砌,厚达1.3-1.5米,墙根留有气眼,以保持内部的相对恒温。廒内地基以三合土夯筑,铺有尺余厚的细沙或白灰,上墁方砖,砖上再用杉木垫底,用以防潮。屋顶悬山合瓦清水脊顶,廒顶各开气楼,以透泻汗蒸郁热之气,调节温度和湿度。为了驱虫防腐,廒内四壁还围置樟木,除此之外,还用竹篾编成隔孔,钉于窗上以防鸟。这些建筑设计和措施,既防潮又通风且保证安全,可以使仓粮历久不坏。

图1 清官仓廒座贮粮剖视

(来源:《北京文物与考古·北京的官仓》,作者于光度)

虽然历经沧桑,曾经遍布北京城的古代粮仓大多已湮没于历史的云烟之中,但有些明清粮仓的故址,至今依然存在。南新仓是北京现存古粮仓的一个典型代表,位于东四十条22号,于明永乐七年(1409年)在元代北太仓的基础上建造,为明清两代京都储藏粮米的皇家粮仓之一,原贮米、黑豆饲料等,至今已有六百多年历史。

参考文献:

[1]北京市通州区文化委员,大运河文化带·通州故事丛书——说说漕运仓储那些事儿[M].北京联合出版公司,2018-11.

[2]嵇立平.寻找北京城的皇家粮仓[J].北京日报副刊,2020-11-05

[3]梁科.明代京通仓储制度研究[D].北京大学,2005.