由于通州仓关系国家命运,所以明清两朝设重兵防守,并且置仓场总督、坐粮厅、仓监督等官员专门负责处理仓储事务,而对于仓廒的修建、夫役的雇募、粮食的出纳也制定了严格而系统的章程与律法,力图将通州仓护卫京城的作用发挥到极致。

图1 大运河通州段中仓仓墙遗址

一、通州仓概述

通州是一座因漕运与仓储而兴起的城市,早在金代就已设丰备仓、通积仓、太仓。元代开凿会通河与通惠河后, 将海运、河运、陆运相结合, 通州更成为北方重要的仓储基地,当时有广储仓、有年仓、庆丰仓、延丰仓、乐岁仓、富衍仓等13仓,存储漕粮上百万石。明永乐与天顺时置大运西、东、中、南四仓,正统十四年(1449 年) 总督粮储太监李德、镇守指挥使陈信建通州新城以卫护仓储,其中西仓在新城中,廒330座,计1650间; 中仓在旧城南门内以西,廒 136座, 计697间; 南仓在新城南门内,廒120座,计510间,后归并中仓; 东仓在旧城南门内以东, 廒41座,计205间,隆庆年间归并中仓。所以通州仓在明代经历了由四仓向二仓的转变。清朝建立后,同样非常重视通州仓储的建设,初有通州中、西、南三仓,“通州中仓计九十八廒,在天花牌楼东,西仓计一百二十四廒,在天花牌楼南,旧有南仓八十一廒,乾隆十八年奏裁”。而雍正《畿辅通志》则载 “大运西仓廒二百三座,大运中仓廒一百一十九座,大运南仓廒八十一座, 以上三仓俱在通州”。

参考资料:

张之洞: 光绪《顺天府志》卷10《京师志十》,清光绪十二年(1886年) 刻本。

李卫:雍正《畿辅通志》卷11《京师》,清文渊阁四库全书本。

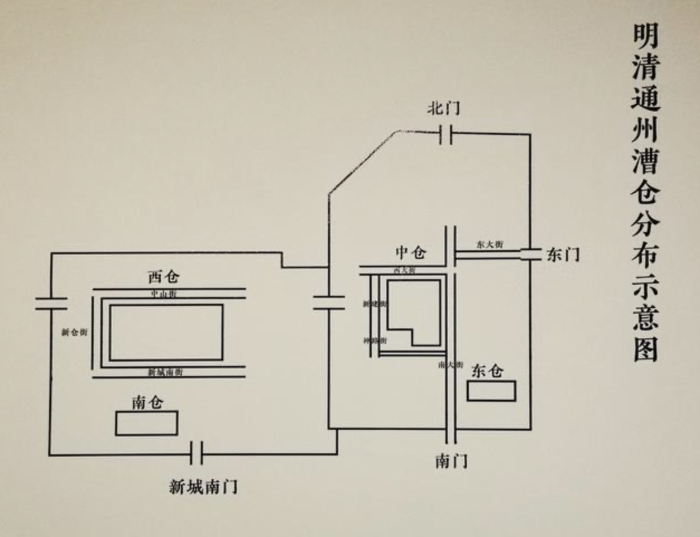

图2 明清通州漕仓分布示意图

二、明代时期的粮仓管理

明代通州仓的管理呈现金字塔式的结构,最高管理者为户部,兼管者为户部下辖的湖广清吏司 “郎中一员,员外郎一员,主事四员,内三员管通州大运等仓”。专管者为户部尚书或侍郎、坐粮厅郎中、仓监督主事等。明初通州仓并没有专门的管理者,只是由户部司员经理,宣德年间定户部尚书督其事,同时设太监一员总督仓场, 正统时另置户部侍郎一员不治部事,专理京通仓储,景泰二年(1451 年) 设巡仓御史一员巡视通州仓,而京仓则由东城御史带管,二者属监察性质, 主要职责是监督仓场有无弊病以及缉拿盗窃仓粮人犯等。成化十一年(1475年) 始设坐粮厅员外郎“专管通仓坐拨粮斛,禁革奸弊”,而监仓主事“专管收放粮解”。 还有协助进士三四员到户部量差办事,修仓工部主事一员常驻通州。

除仓储本身外,明代政府也非常重视粮仓辅助设施的修建,嘉靖七年(1528 年)筑通州石坝,每年正兑京粮由石坝进入通惠河,通过普济、平津、庆丰等闸运往京师,土坝则是万历二十二年 (1594年) 郎中于仕廉所建,位于州城东, 漕粮由此运往通州大运中、南、西仓,其中石坝由通州判官管理,土坝由通州州同管辖,两坝附近均有布袋厂、席厂、号房等。另有板木厂一处,每年收贮松木、楞木,用以铺垫仓房; 晒米厂一处,位于新城外西南角; 窑厂两处,东黑窑厂在城东南八里,西黑窑厂在城西南20 里,二厂所烧造砖瓦用于仓廒建设; 土坯厂三处,东坯厂在旧城南门,西坯厂在新城南门,西北坯厂在新城西北,三所坯厂均有官地,打造的土坯用以修仓。关于通州仓存粮的数量与比例,明代在各个时期是有所变化的,宣德八年 (1433 年) 漕粮总数为500余万石,以三分为率,通仓收二分, 京仓收一分; 正统二年(1437年) 攒运粮数为450万石,以十分为率,通仓收六分,京仓收四分;成化六年(1480年) 以后,“漕运粮储每年四百万石,正兑京仓七分,通仓三分,除京仓不计外,通仓收粮一百四十五万六千六百二十石,内粳米一百二十七万八千三十六石,粟米二十七万八千五百八十四石,改兑京仓四分,通仓六分”。

通州仓存粮在成化以前占全部漕粮总数的十之六七,而成化后数量减少,这说明国家对京城粮食的需求量越来越大, 对京仓的重视程度也越来越高,而且漕粮存储于京仓,也更加便利调拨,以满足各项需求。

三、清代时期的粮仓管理

清代基本沿袭明代通州仓的管理方式,但是在某些方面也有明显的变化。如户部仓储官员由明代的单一制变为满汉双轨制,“总督仓场户部满汉侍郎各一员,巡漕御史一员,户部坐粮厅满汉各一员,大运西仓满汉监督各一员,大运中仓满汉监督各一员,漕运通判一员”,其中仓场侍郎驻通州新城,掌仓谷委积,通惠河运务; 坐粮厅负责漕粮输仓及通济库出纳等事;各仓监督掌仓粮收支及晾晒。双轨制的实行,一方面凸显清代重视满族官员的地位,同时也要照顾到汉族官员的利益; 另一方面满汉官员可以相互监督,彼此牵制, 对于防止仓储腐败也具有一定的意义。清代对通州仓廒座的规格有着严格的要求,顺治初年“定京城八仓,通州三仓,每仓以五间为一廒, 每间七檩六椽,阔一丈四尺,深五丈三尺,山柱高二丈二尺五寸,檐柱高一丈一尺五寸,每廒顶各开气楼一座,廒底砖砌,上铺木板。廒门及墙下均开窦穴以泄地气,每仓有官厅、官舍、科房,石坝、土坝、朝阳门外各有号房,大通桥有盘粮厅,有号房”。

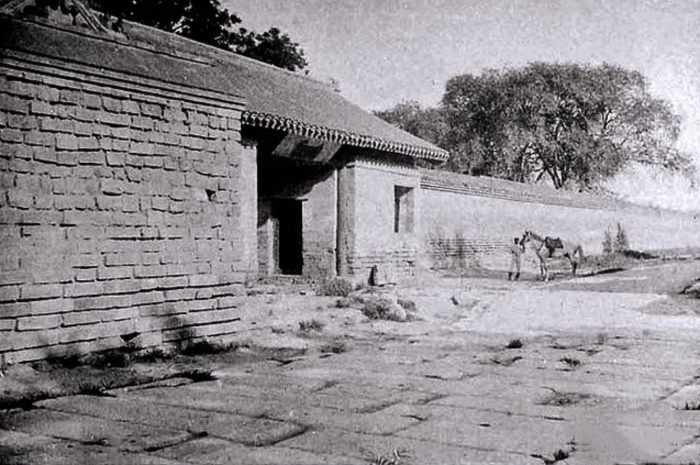

图3 通州西仓旧影

图4 通州东仓旧影

乾隆八年(1743年)以前各仓水井不甚多,后因火灾频发,通州西仓增加井六口,中仓增加水四口,清代对仓廒的规划,不但增强管理者对国家粮储的控制与运作,而且为仓廒的建筑与修补提供便利之处。清初通州仓的防卫工作由铺军145名,披甲八旗军120名轮流看仓,以缉拿盗米人犯,雍正二年(1724年)裁去铺兵,增加满洲披甲120名,同时为改善官兵的住宿条件,在通州南关外高地建兵房240间。有清一代,通州仓的存粮规模与明代不同,明代是按照每年的漕运粮数,按照一定比例分配到京通二仓,而清代并无定数,“由仓场总督查派各仓,按本年抵坝漕粮计算,运留通仓三四十万石不等,不分正兑、改兑”,清代通州仓存粮数目的减少,不但说明漕运的发达程度不如明代,同时也是大量调拨通仓存粮到京仓的结果,清代京城人口众多,加之用于平粜与赈济的粮食数目庞大,仓储积蓄经常捉襟见肘,就只好通过减少通仓存粮增加京仓储备的方式缓和粮食危机。

参考资料:

[1]郑民德.从地方志资料看明清时期通州的漕运[J].中国地方志,2013(07):53-59+5.

[2]高天凤:乾隆《通州志》卷3《漕运》,清乾隆四十八年(1783年)刻本.

[3]张之洞:光绪《顺天府志》卷11《京师志十一》,清光绪十二年(1886年)刻本.

[4]顾炎武:《天下郡国利病书》,稿本

四、总结

清代初期,朝廷于通州设有两座大型国仓,袭用明代两地,即西仓与中仓。为加强皇仓管理,防止仓吏、军粮经纪作弊,除在新城南门内迤东、大运西他南门外东侧设立仓场总署外,又于西仓西门外迤南建置坐粮厅署,设满汉厅丞各一员(五品官)掌管,上隶户部。职掌漕河治理,漕粮验收,水陆驳运,征收运税,河畔杂课,仓廒修缮等诸多事务。坐粮厅署仿照京城户部衙署规模,建房二百余间。同时在西仓西门外迤北建立大运西仓监督署,具体负责西仓维修、粮储、收纳、支出、防卫等一切保管事宜,上隶坐粮厅署。在坐粮厅署之西又设协镇府,镇守通州副将居此。这三个官署在坐粮厅署北侧建造了一处较大的花园,供官员们游玩,俗称官园。随之漕运停止,衙署撤销,花园变成菜圃,官署易作民居,在花园周围形成几条小巷,合起来称为官园胡同。