禄米仓是离朝阳门最近的粮仓,当时运粮用的是牲口拉的排子车,因此仓门前的道路较宽。陈宗藩先生在《燕都丛考》中就将禄米仓胡同称为“大街”,正是因其街面比较宽阔。胡同西口与同样宽阔的干面胡同相对,明清两朝运粮车队经过此地,车马行走,尘土飞扬,老百姓戏称这是“下干面”了,口口相传,胡同便得名“干面”。由此也可想见,当年此处的浩荡壮观。

众多的车夫、搬运粮食的夫役和管理粮仓人员的喝水、吃饭、休息等问题自然需要解决,周边街巷中与仓储漕运相关的行业应运而生。隆福寺庙会、灯市口灯会、东四清真寺,以及古玩铺、银楼、米店等众多店铺在附近开张营业,火爆一时。今天这一带有豆瓣胡同、烧酒胡同、鸡爪胡同等,这些名称也都刻着历史的印记。

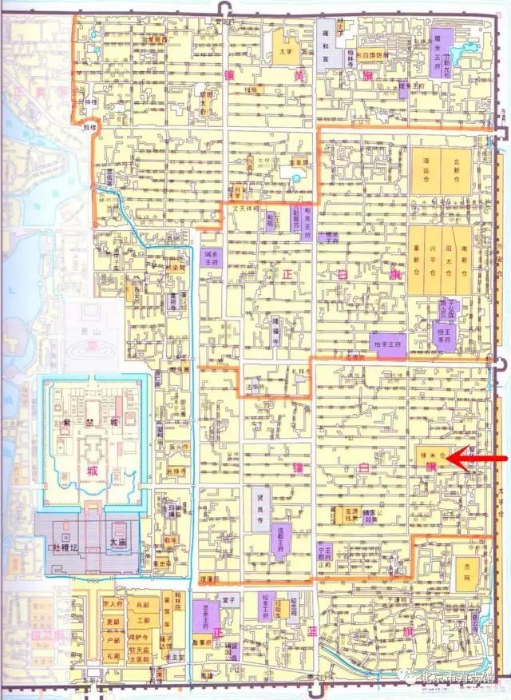

图 乾隆五十年(1750年)北京内城东部

(图片来源于《北京市东城区志》,箭头所指地方为禄米仓)

虽然明清时期禄米仓等京仓的储粮主要供给在京文武官员,清代也会供给八旗驻军,但仓粮还有一个重要用途就是救灾。北京作为国家政治中心,为了维护社会稳定,遇到灾年,朝廷会调拨一定数量的仓粮进行赈济。清代北京除在发生大灾害时进行赈济外,乾隆朝以后还在京城设置官办或民办官助的粥厂,从每年冬十月到次年的三月煮粥放赈。

清末陈夔龙在《梦蕉亭杂记》记述了庚子事变后,“京师每届冬令,贫民众多,顺天府向设粥厂,兼放棉衣。兵燹之后,库帑无存,不得已,电寄山东袁慰亭中丞(袁世凯)、上海盛杏荪京卿(盛宣怀),请各助棉衣裤五千套,即日运京。一面商之日本军官,索回禄米仓小米两廒,分设粥厂十余处”的景象。

1900年,“八国联军”入侵京城,将城内所有粮仓存粮拍卖,粮仓改作他用。辛亥革命后,禄米仓改为陆军被服厂。中华人民共和国成立后,这里成为了北京军区所属单位,1984年禄米仓被列为北京市文物保护单位。今天的禄米仓早已不再是皇粮仓库了,但却储存了很多历史的回忆。