在“密符扇制度”中有提到“军粮经纪”,这篇文章予以详细介绍。

军粮经纪并不是军人,与军人的身份也不相干;经纪也不是官吏,是介乎于仓场与运军之间的中介,是属于商业性的社会职业。主要职责是负责代替运军验粮、转运和交仓。也就是负责漕粮由卸船后到入仓前的转运环节。漕粮的转运包括验收、过斛、装车装船、运输、卸车卸船、转运入仓等环节,其中也是有偷盗、使水掺假、以次换好等营私舞弊的机会和可能的。事实上,这样的情况也经常发生。之所以每名经纪都要在坐粮厅备案登记,就是为了便于监管,减少弊端,保证转运环节顺利完成。

在明代,通惠河上每闸设经纪66名,共330名。到了清代中期,石坝设经纪100名,称呼改为“军粮经纪”,另设白粮经纪25名。这里所说的“白粮”,是专供宫廷、皇亲贵族消费的漕粮,因此也被称为“上供玉食”。明中叶以后直至崇祯年间,每年征收白粮一般在20万石左右。清代沿袭明代制度,初期,江、浙二省共征白粮38.4万石,乾隆二年(1737年)改征14万石,道光九年(1829年)增加至16万石。一般的漕粮每年额定征收400万石,与白粮同时征收,但白粮不是由运军运送,而是由当地农民雇船专送的,这在当时叫作“专征专送”。

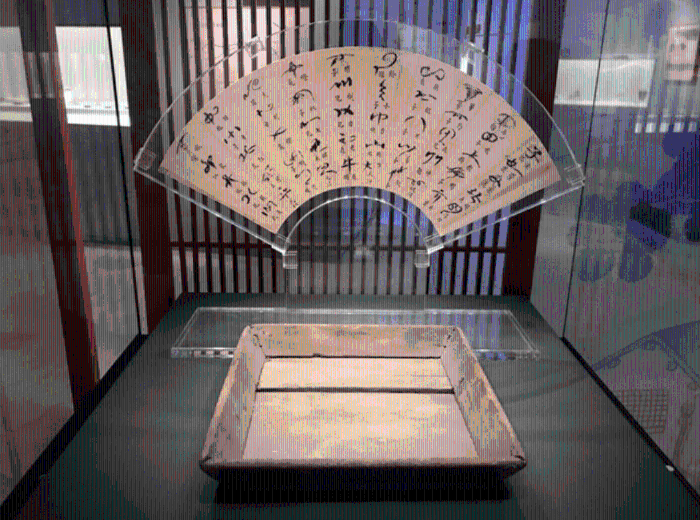

图 军粮经纪使用过的密符扇和验粮盘(来源网络图库)

按照漕运制度,每名经纪带领斛头一至三名,负责漕粮过斛,带领扦手一名,负责采取米样。石坝经纪,也就是负责经通惠河将漕粮运到北京东便门外大通桥的经纪,带领剥船一艘。经土坝将漕粮运到通州中、西二仓的通粮经纪,除了带领斛头、扦手之外,还带领有车户船户。

根据坐粮厅官吏的安排,经纪在接手某一船漕粮后,首先要判断漕粮的质量,看是否有“蒸湿”,即水分过高或“浥烂”,即着水霉烂等问题。经纪具有一定的验米经验,把单臂插入米中,凭手臂的感觉和手攥漕米的涩滑程度,就能判断出漕米的含水量。如果认为漕米合格,即开始过斛起运;如果认为不合格,则由坐粮厅官吏指令该船运军,对水分过高的漕粮采取晒、扬或扇车过风等措施,以提高米质。

漕粮在通州石坝码头起卸后,到北京东便门外大通桥转运入仓前,途中要经过葫芦头、大通桥,入京仓前三处查验。每五袋掣验一袋。如有缺额,即为“掣欠”。这一袋少米多少,其余四袋均比照缺数计算。按照漕制,漕粮在转运期间出现短少,责任归咎于坐粮厅和经纪,坐粮厅赔四成,经纪要赔六成。这就是“经纪”。从这里也可以看出,经纪与坐粮厅互为利益相关方,经纪要依靠坐粮厅官吏作为庇护,而坐粮厅官吏也少不了从经纪手中得到好处。

军粮经纪既然是商业性的社会职业,就应该有正当的收入,每名经纪所带领的斛头、扦手、车户船户也应该有正当的收入。这个收入从哪里来呢?经纪每收兑一石漕粮,运丁要付给军粮经纪22文钱,除去所有开销,在全粮到坝的年份,也就是400万石漕粮到通州的年份,每名经纪净获白银可达2000两之多。这的确是一个“肥差”。因此,在漕运年代,通州就流传有“当官不如为娼(仓),为娼不如从良(粮)”的说法。

按规矩说,军粮经纪是坐粮厅挑选聘用的,并规定有三年一轮换的制度。可是大多数的军粮经纪都是世袭的,并且在初始的时候多是暗箱操作买卖获取的。但也不是什么人都可以当此重任的,至少要有两大能力:学识和运作。先说学识,要通文字善计算,要有纯熟的验粮经验。收兑漕粮是有一定标准的,干圆白净,无潮湿无杂质无掺假无散碎。军粮经纪把手往船舱的漕粮里一伸,凭感觉就知道漕粮的干湿优劣。再说运作能力,军粮经纪的头上有仓场总督衙门、仓场监督、坐粮厅的三班六役八科六十四巡社,直接打交道的是领运官押运官清帮老大水手运丁,周围还有花户车户斛头扛夫以及蝗虫一样吃漕运的三教九流,应付如此庞杂险恶的社会关系,没有“阿庆嫂”滴水不漏的能耐行吗?如此说来,好像军粮经纪是挺熬人挺伤人挺不是人干的差事,谬也。军粮经纪可是大大的肥差,要不为什么有的人考上了秀才举人还屈尊执掌密符扇呢?有道是,当官不如为娼(仓),为娼不如从良(粮)。每收兑一石漕粮,运丁付给军粮经纪22文银,仅此一项光明正大的收入,除去所有开销,净获白银达2000两之多。这只是一般的军粮经纪,100名军粮经纪是按《千字文》排列的,排在首位的“天”字号(一说“盈”字号),是军粮经纪的“领家”,“领家”下面还有“头面”,他们的收入要远远高于普通军粮经纪。