贫苦童年

1899年,老舍生于北京满族一个旗人家庭。父亲作为保卫皇城的旗兵,每月俸银不过三两,第二年,便死于八国联军进攻北京的战乱。“生于北平,三岁失怙,可谓无父”便是老舍贫苦童年的开端。父亲离世,母亲靠浆洗勉力养活一家人。生活总归是衣食住行,衣服修修补补,洗得泛白自是常事;食物方面,《老舍自传》言:“夏天佐饭的“菜”,往往是盐拌小葱,冬天是腌白菜帮子,放点辣椒油。”而住的则是“全家人就要坐着等到天明,以免大雨压塌了房顶,全家人同归于尽”的大杂院。

1908年老舍九岁时,得满族贵族刘寿绵资助始入私塾。老舍曾言:“每逢我去,他必招呼我吃饭,或给我一些我没有看见过的点心。他绝不以我为一个苦孩子而冷淡我,他是阔大爷,但是他不以富傲人。”(出自《老舍自传》《第四节入学》)。宗月大师是老舍青少年时期除他母亲之外对他影响最大的人。老舍不仅在青少年时期积极参加佛教慈善活动,到了晚年也仍保持着助人为乐的品格。

1913年,老舍考入京师第三中学,数月后因经济困难退学。从三中辍学的舒庆春面临谋生持家的难题,但由于他是舒家第一个接受过完整的小学教育的孩子,仍心有不甘。一个偶然的机会,他看到了1913年春北京《晨报》上登出的一则北京师范学校招生信息。最打动他的是师范学校一切都是免费的,于是他瞒着家人,最终以良好的国文根底考进了学校。在北京师范学校,老舍学业文体全面发展,据罗常培先生回忆称“他的光芒渐渐放射出来了”。

1918年毕业,老舍因优异的成绩被派任到方家胡同小学当校长,时年19岁。两年之后,晋升为京师教育局北郊劝学员,工资每月有整整一百大洋,家中的贫困状况终于得到一丝缓解。但是由于很难和教育界及地方上的旧势力共事,老舍很快便辞去了这份待遇优厚的职务,重新回到学校教书,此后,老舍开始了自己青少年时期的创作。1921年,老舍在《海外新声》上发表《她的失败》白话小小说,署名舍予,这是迄今为止发现的老舍的最早的一篇作品,仅有700字。1923年,在《南开季刊》发表第一篇短篇小说《小铃儿》。

贫苦的童年促成了老舍朴素本色的现实主义创作风格。他居住的胡同、大杂院儿,经历过的贫困与挣扎,接触过的人和事儿,都为老舍提供了宝贵的创作素材,也培养了老舍同情和关心下层人民的真挚情感,造就了老舍在作品中所表现出的人文主义情怀和人道主义精神。

赴英讲学

1924年,老舍远赴英国,任伦敦大学亚非学院讲师,时年25岁。初到英国,老舍同好友许地山一同居住在伦敦北郊的幽静市镇——巴尼特,但是许地山很快离开。1925年,老舍前往圣詹姆斯广场,和艾支顿夫妇合住一层楼,艾支顿教老舍英文,老舍教他中文;老舍出房钱,他供老舍饭食,两家人共同生活了三年。老舍在《我的几个房东》中,深切缅怀过这位英国朋友。

在英国5年期间,老舍曾使用Colin C. Shu这个英文名字,一面教授中文,一面充分利用时间在大英博物馆博览群书,并开始了自己的创作之路。1926年,在《小说月报》上连载长篇小说《老张的哲学》,此后三年继续创作,在英国共创作发表了长篇小说三部《老张的哲学》《赵子曰》《二马》。老舍习惯将写好的小说念给几位朋友听,并根据他们的意见加以修改。

1929年夏,老舍离英回国,在新加坡滞留半年,任中学教员。期间,他看到了中国、马来西亚、印度一起玩耍的孩子中没有白人,他隐约遇见了被压迫的东方民族。在一次演讲中,老舍坦陈:“设若我始终在国内,我不会成了个小说家——虽然是第一百二十等的小说家。”英国的教书生涯使老舍成为一名合格的作家,声名鹊起,成为文坛备受关注的一颗新星。

归国之后

1930年,老舍回国任齐鲁大学教授,边写作边教学。1931年,老舍与胡絜青女士结婚,后育有大女儿舒济、二女儿舒雨、小儿子舒乙,同年发表长篇《小坡的生日》。1930年,老舍回国任齐鲁大学教授,边写作边教学。1931年,老舍与胡絜青女士结婚,后育有大女儿舒济、二女儿舒雨、小儿子舒乙,同年发表长篇《小坡的生日》。1932年,创作《猫城记》,并在《现代》杂志连载。此后几年,老舍陆续创作了《离婚》和《月牙儿》等在现代文学史上具有重要地位的作品。

1934年,老舍任山东大学文学系教授。1936年,老舍辞去山东大学教授一职专心从事写作。这年9月,《骆驼祥子》在《宇宙风》连载,1939年该书由人间书屋正式发行,成为老舍小说创作最重要的代表作之一。

抗战时期

1937年七七事变后,老舍从青岛回到济南。11月15日济南沦陷前夕,正在齐鲁大学任教的38岁的老舍告别妻子儿女离开了济南,只身前往武汉参加抗战,开始了长达八年的流亡生活。“夫不属于妻,妻不属于夫,他与她都属于国家”便是老舍在那个特殊时期属于文人的担当。(参见老舍给友人陶亢德的信)

1938年3月27日,“中华全国文艺界抗敌协会”在武汉成立,老舍当选理事。随后,老舍被选为中华全国文艺界抗敌协会常务理事兼总务部主任,对内主持日常会务,对外代表“文协”,全面负责总会的领导工作。从“文协”成立到抗战胜利,老舍始终担任总会的领导工作。

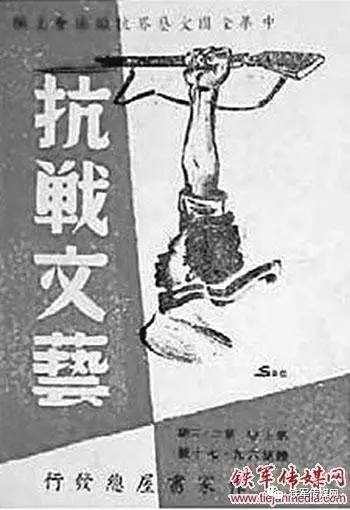

1938年11月,老舍出版了抗战通俗文艺作品集《三四一》,随后老舍又在《抗战文艺》、《抗战画刊》等杂志上发表了许多以抗战为题材的文艺作品。1939年6月,老舍代表“文协”赴西北八省慰问抗日将士,行程二万多里,写成长诗《剑北篇》,遗责了日本侵略军的法西斯暴行,歌颂了抗日军民誓死捍卫祖国浴血战斗的英勇气概和不屈不挠的精神。

1940年,老舍与宋之的合写了四幕话剧《国家至上》,讲述了回汉两族同胞团结抗日的故事。同年,老舍应军界朋友之约创作了抗日话剧《张自忠》。1943年,胡絜青带着三个孩子到达重庆,与老舍团聚,一家人定居在北碚蔡锷路24号。1944年,老舍创作并由良友复兴印刷公司出版《四世同堂》第一卷《惶惑》。1946年,老舍受美国国务院邀请赴美讲学一年,同年出版《四世同堂》第二卷《偷生》。

1942年,中华全国文艺界抗敌协会留影 老舍(前排站立左六)

抗战八年间,老舍还先后到万县、成都、青城山、灌县、昆明等地了解各地抗日宣传工作,完成了小半个 北中国的一次长征。八年的抗战生活,老舍从一个教授、学者、作家,变成了一个到处为家的战士,一个挥舞十八般武器、高举抗战旗帜、转战大江南北、奋力拼杀的战士(舒乙对父亲老舍的称赞),成为了“文艺界尽责的小卒”。

战后归国

1946年3月20日至1949年10月13日,老舍和曹禺受邀访美。老舍先生在美国的时间是前者是抵达西雅图的时间,后者是离开旧金山的日子,前后共三年半,老舍和曹禺先后访问了华盛顿、纽约、芝加哥、科罗拉多等地,还到了加拿大的维多利亚岛、魁北克,转了大半个美国。在华盛顿大学、在斯坦佛大学的小剧场节目社会研究会和人道会议,在西雅图北部作家协会,在费城国际学生总会,在哈佛大学,在哥伦比亚创作中心等著名高等学校,他们多次公开演讲,老舍讲的题目是:《中国现代小说》《中国抗战文学》。

一年后,曹禺归国,老舍则在纽约定居,过着一种既紧张又孤独的写作生活,一边写小说,组织翻译中国抗战文学,一边关注着国内的战火发展。一九四八年下半年起,老舍患坐骨神经痛病,行动不便,一九四九年四月病重,入院开刀,但手术效果并不好,行动越加不便。

1949年6月,在解放了的北平召开了第一次全国文艺工作者代表大会,两路文艺大军会师北平。会上周恩来向会议主席团成员表达了邀请老舍归国的意愿,决定由郭沫若、茅盾、周扬、丁玲、冯雪峰、巴金等老朋友联名写信给远在纽约的老舍,盛情邀请他回国。这封信由中共在美国的地下党员司徒慧敏成功地转到老舍宅中,老舍决定立即动身回国。

1949年10月13日,老舍乘“威尔逊总统号”轮船离开旧金山,12月12日回到久别的故乡北京。1950年,中国民间文学研究会成立,任副理事长。1951年,被北京市人民政府授予“人民艺术家”的称号。1953年,当选为全国文联主席、作协副主席。1957年,话剧《茶馆》发表于《收获》第一期。

文革迫害

1966年5月至1976年10月的“文化大革命”,使党和国家遭到建国以来最严重的挫折和损失,这便是王小波所说的知识分子最怕的“不理智的年代”,即“伽利略低头认罪,拉瓦锡上断头台,茨威格服毒自杀,老舍跳进太平湖的年代。”。1966年8月23日,老舍去北京文联参加运动,受到了造反派和红卫兵的批斗,因为有人说他把《骆驼祥子》的版权卖给美国人,他们把罪名强加在老舍身上,使老舍遭到了人格上的侮辱。

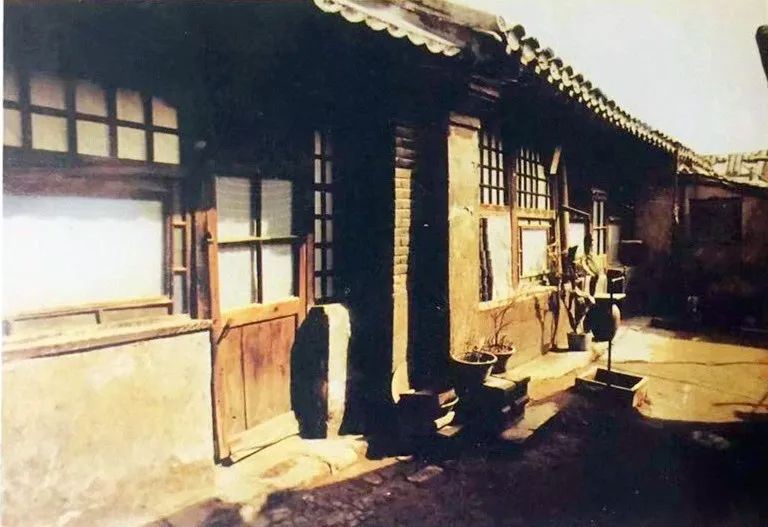

24日凌晨,年近古稀的老舍像平日上班一样,走出生活了16年的百花小院。出门之前,他走到孙女面前,俯下身,拉着她的小手说:“和爷爷说再见。”这一天,他没有去文联接受批斗,而是独自一人走到了德胜门外城西北角上的太平湖,在湖边待了一天,而后自沉。自此,太平湖永归太平,世间再无老舍。

1978年,老舍得到平反,恢复“人民艺术家”的称号。墓碑上刻写着老舍的一句话:“文艺界尽责的小卒,睡在这里。”