漕 船

漕运是中国古代历史上一项非常重要的经济制度,被誉为“南北之咽喉,军民之命脉”。在中国古代漕运史上,一艘艘南来北往、满载货粮的漕船,一个个汗流浃背、齐声高喊号子的纤夫构成了运河上最经典、最生动的劳动场景。 明代著名科学家宋应星在《天工开物》中记载:“凡京师为军民集区,万国水运以供储,漕舫所由兴也”。清高宗乾隆帝亦曾写下:“运河转漕达都京,策马春风堤上行。九里岗临御黄坝,曾无长策只心惊”,说的正是运河漕运的生动图景。

运河上的船只以漕船居多,“漕”本意是水上运输,凡粮、茶、盐、香料、马匹等各类物资用船运输者都叫漕运,但历来以运粮为主。漕船是中国古代船舶发展史上,数量最多、影响最大的一类船舶。经秦汉历隋唐、宋元终至明清时期,漕船的创制和发展日益发达,工艺不断进步,制度不断完备。行驶在运河上形制丰富的漕船不仅是古代中国经济和技术发展的重要象征,更是祖先留给我们宝贵的文化遗产。

元代漕船

漕运就是利用水道调运粮食,水路不通以车载陆运,合称“转漕”或“漕辇”。运送的粮食称为“漕粮”,供宫廷消费、百官俸禄、军饷支付和民食调剂;运输称为“漕运”,分为河运、水陆递运、海运三种。元初漕运以大运河旧道入京,因旧河道失修,只能取水陆联运。为了将运抵漕头的粮食和物资转运到京城,元代开凿通惠河,启用河北邢台人郭守敬监理,开凿从通州到京城长达75公里的通惠河,直入城内什刹海。据《元史》记载,当时积水潭“舳舻蔽水”,各种货物堆积如山。据统计,元朝曾三次造漕船8000多艘载运。

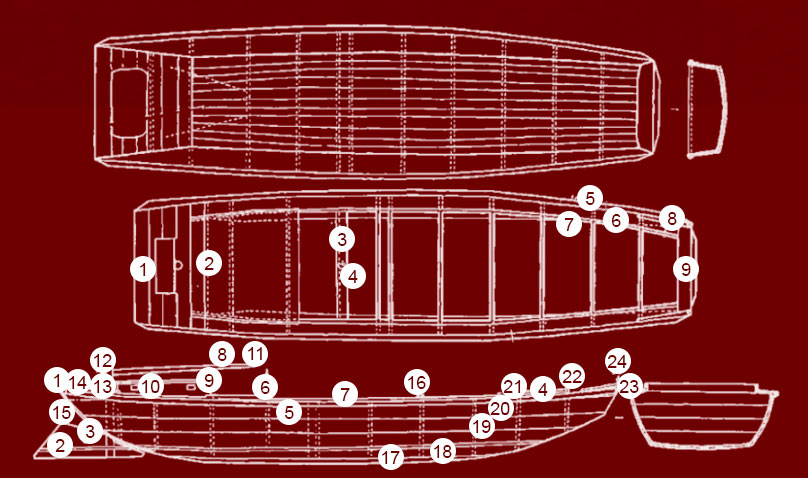

1978年,河北邯郸磁县南开河村出土了6艘元代木船,均为用于内河运输的漕船,船体都不大,最大的一艘5号木船长16.6米,宽2米,有11舱,各舱长在1~1.9米之间,宽在2~2.15之间。这些船都由杆一、大腊一、占板二、水占板一、边底板一和底板十一所组成。与近代船相比,这些船的特点是:船板的接合是采用齐头错缝平接法;梁板的接合则是采用子母口接合法。下图即介绍了元代木漕船的复原图。

平面图: 1 后甫头、2 上盘、3 风柱挽梁、4 风柱眼、5 船卡、6 杆、7 船口、8 卡脑、9 前甫头

侧视图: 1 后甫头、2 舵枷、3 舵扇、4 梭布、5 船卡、6 风柱、7 船口、8 舵牙、9 吊舵板、10 楼墙、11 舵牙猴 、12 舵头、13 后风艄、14卡盘、15 挡水条、16 挽梁、 17 边底、18 水占、19 占板、20 大腊、21 将柱军挽架、22 影水粱、23 替死木、24 羊角

内容来源:

[1] 朱金升.河北磁县南开河村元代木船发掘简报[J].考古,1978(06):388-399+437-440.

[2] 李英姿.中国古代漕船考[J].江苏科技大学学报(社会科学版),2020,20(02):1-9.

[3] 卢自有.通惠河:元造漕船逾8千[EB/OL].(2017-08-10)[2022-09-03].https://www.sohu.com/a/163522754_161623.

明清运河船只以漕船为主,其数量在数千到上万艘左右,每年从江南江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、江西与江北山东、河南有漕八省运输漕粮数百万石(多数时期以四百万石为额),其中仅押运漕粮的卫所官军与水手就达十万到十二万人。这些运军与水手来自不同的省份,遍及全国数百个卫所,多数为子孙相袭,其收入除了政府发给的行月粮食外,还依靠漕船夹带土宜(除漕粮外的货物)获得收入,其生活异常贫困。

明初漕船数量并不固定,从四川、贵州、湖北等地砍伐木料后,运到山东临清卫河船厂与江苏淮安清江船厂(下图)修造,到了正统时才规定造船数目为一万一千七百只,清江船厂造十分之九,卫河船厂造十分之一。明代在积累历代漕运经验基础上统一了漕船的类型,从而为大批量地建造漕船提供了十分有利的条件。明代对浅船、遮洋船的尺寸式样、用料和料价规定得很详细,而且当时政府对漕船修造非常重视,在中央由工部总辖全国各船厂,在地方由分派的工部郎中或主事具体负责。因造船主体不同,为明确责任,按照造船地点和方式确定不同漕船的名称及船号,其中卫所军所造称为“军字号”、民间所造称为“民字号”、提举司所造称为“运字号”,后又有旗造与厂造之分,各省所造则以省命名,如造于湖广者称“湖字几号”,造于江西者,为“江字几号”。

清江督造船厂(位于江苏淮安)

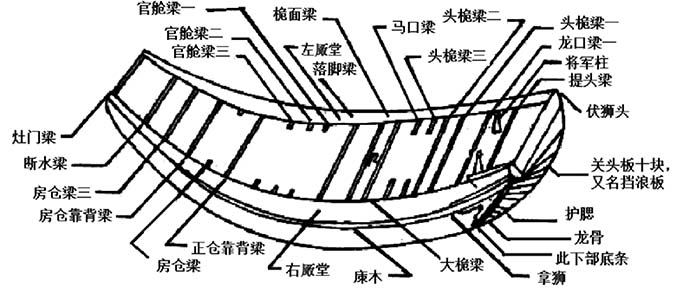

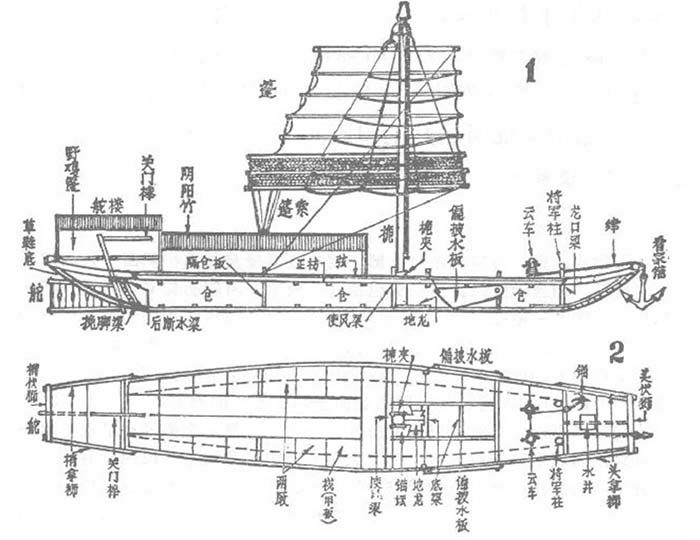

船式样至明初始定,规定浅船“底长五丈二尺,头长九尺五寸,梢[艄]长九尺五寸,底阔九尺五寸,底头阔六尺,底梢[艄]阔五尺。头伏狮阔八尺,梢[艄]伏狮阔七尺。梁头一十四座,底板厚二寸,栈板厚一寸七分,钉一尺三钉。龙口梁阔一丈,深四尺;使风梁阔一丈四尺,深三尺八寸,后断水梁阔九尺,深四尺五寸,两共阔七尺六寸”(下图具体介绍了明代浅船的构造结构);遮洋船“底长六丈,头长一丈一尺,艄长一丈一尺,底阔一丈一尺,底艄阔六尺,底头阔七尺五寸。头伏狮阔一丈,艄伏狮阔七尺五寸。梁头十六座,底板厚二寸,栈板厚一寸七分,钉一尺四钉。龙头梁阔一丈二尺,深四尺八寸。使风梁阔一丈五尺,深四尺八寸。后断水梁阔六尺,深六尺。两各阔四尺五寸,共九尺”。入清后,国家造船能力有所下降,不但漕船数量较少,而且管理程度也不如明代严格,但仍然有江宁、山东、凤阳、直隶四厂,分别由淮安府同知与扬州府同知管辖,每年造船上千只,其造船工艺也多沿袭明代。

明代浅船构造示意图

正式的漕运典籍里对漕船记录不详,究其原因在于明代文人多认为漕运之事重在钱粮供给、选贤任能以及对于税关、漕丁、漕军等管理制度建设方面,而弱化了对手工艺人的关注。例如,《漕船志》中一段云:“愚观造舟之役,而因重有感矣。夫造舟,小技也,程材信度,事必赛于工师。而其操之也,行若止,亦惟祖师之为听。何哉?欲涉之利也。漕运,国家之重计也,储胥数百万,衔尾而输京师,其倚办于舟,不亦重乎?”遍观明代其他典籍,只有明末宋应星的科技著作《天工开物》中有一项具体的漕船图案和介绍,并在字里行间反映出对手工艺人的敬佩与尊重。《开工开物》某些版本中标示了漕船各部分结构的剖面图片,在剖面图中可见诸多细节,例如披水板的位置和形态、尾舵的形态和结构、升降锚的云车的位置以及将军柱的结构等。

《开工开物》标识的漕船各部分结构的剖面图

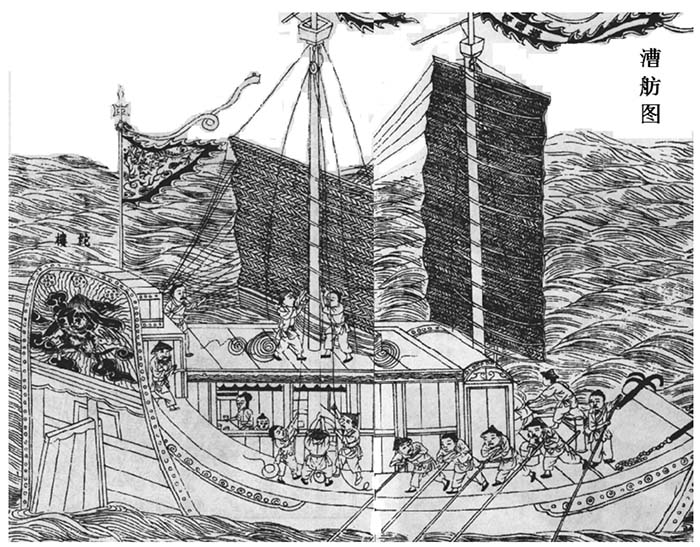

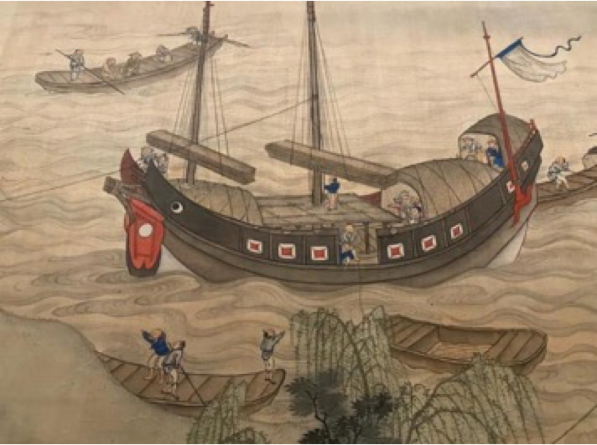

总体说来,《天工开物》中对于明代运河漕船的外部特征描述和表现最为具体、客观,如下图呈现了《天工开物》所绘制的明代漕舫图。漕船是明代官作的货船,与普通货船的区别在几个方面:首先,从水手数量来说,漕船由于运送的是官粮,需要护送,而根据漕运制度而言,漕运每船应设12人以上;其次,由于在运河上行船,各段运河深浅有所差异,因此必须篙、橹、舵等不同的动力方式齐备,而且由于载重在500-3000石,在运河水浅处还需要结合岸边拉纤;第三,根据漕运制造规则,漕船一般应该是两桅帆船;第四,漕船一般使用席帆;第五,货仓部分是木结构而不是整体的圆弧形棚状。

《天工开物》所绘明代漕船插图·漕舫图(非原版)

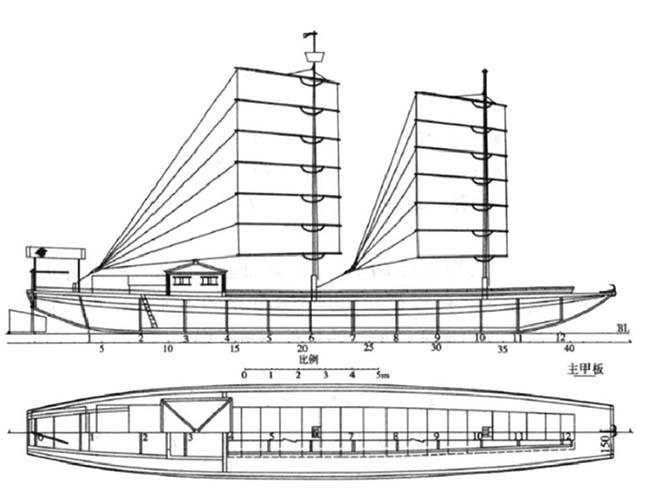

1956年,在山东省梁山县原黑虎庙区馆里乡贾庄村(现为杨营镇贾庄村)出土了明代漕船(如下图),距今已经有600多年的历史,是山东博物馆镇馆之宝之一。该船无楼子,全身松木制成,船身呈柳叶形,长21.8米、中部最宽处3.44米、头部为1.9米、尾部为1.56米,排水量为32吨。船上文物共计174件之多。经考古专家认定,该船为一艘有武装护航的运粮漕船。据计算,此船能承载大约15吨货物,是我国目前为止运河中出土的有明确纪年最早、体形最大、保存最完整的明代漕船。下图呈现了此梁山古船的总体结构,整艘船共有13道横舱壁,其中第十第十一舱为居住舱,上部有一个舱棚,高出甲板约1米,而在第三、第七舱各有残余桅杆一个,前者高1.7米,直径为0.3米;后者高1.3米,直径为0.36米,均为正方形,左右用0.45米的木板夹住。据专家推算,这艘船的主桅杆高约为14米。其他的舱为货仓,主要装载粮草和物资等。

梁山古船总布置图

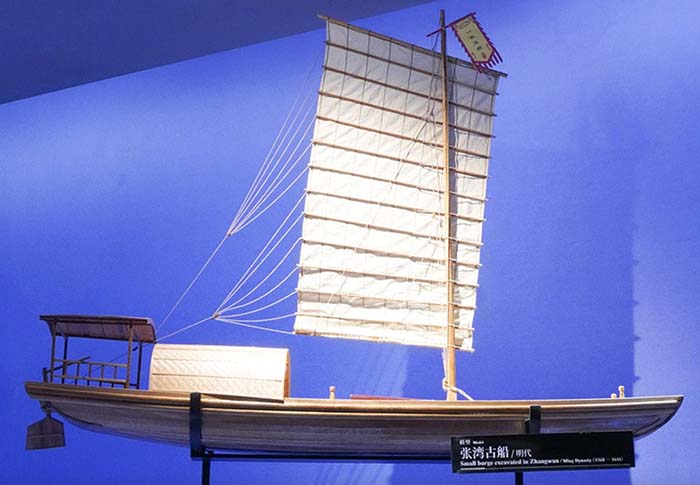

其他明代船只

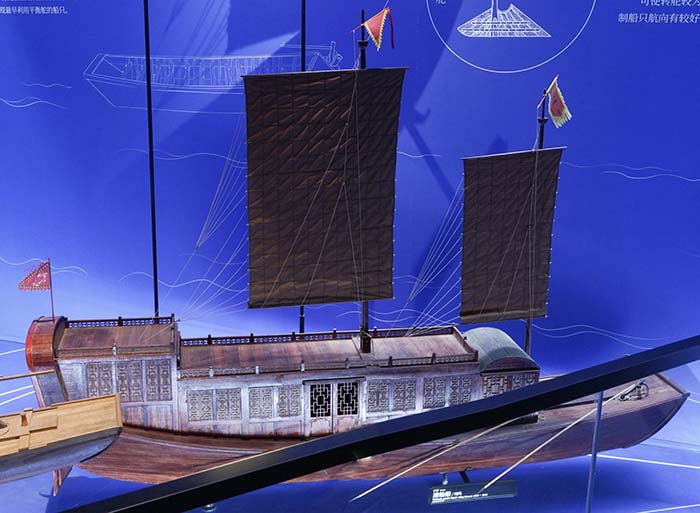

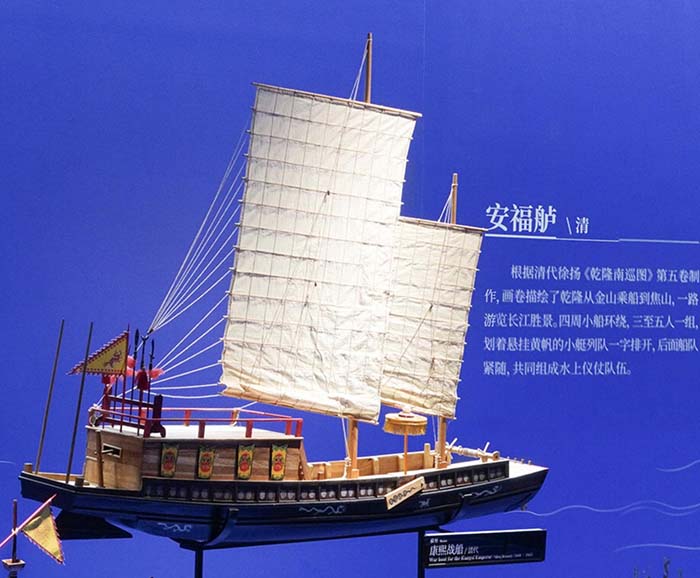

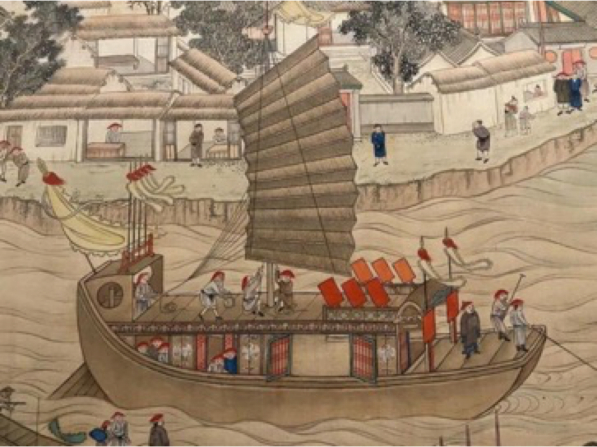

在清代,漕船有4桅2篷、5桅5篷,也有2桅3篷,篷多用布为之,航行在运河上的漕船风篷较狭长。乾隆年间(1736—1795)桅的用料创造了以松接杉的方法。清代中期的漕运船已完全利用风力,无橹。清代的漕船还有一个重要特点,就是能较完好地贮存货物,“沙船舱有夹底,去船底甚高,船之两旁皆有水槽,下有水眼,水从槽入,即从眼出,舱中从不沾潮”,“米色干洁”,不再担心漕粮“霉变之虞”,也反驳了“海运会使漕米霉变”之说。同时所有的船舱都间隔而成,不同的货物可以分别装在不同的船舱,即使船只受损,一个船舱进水,也能保证其他船舱货物无损。如“潞河漕船”出自中国大运河博物馆“运河上的舟楫”网上专题展览,根据中国国家博物馆藏《潞河督运图》制作而成,描绘了潞河尾闾天津三岔河口一带的漕运盛景和民俗民风;“潞河督运图”则呈现了清代江萱《潞河督运图》(现藏于国家博物馆)画作中的漕船,具体再现了官员乘坐官船稽查过往漕船和几位纤夫一起收帆等漕运场景。

潞河督运图(局部1)

潞河督运图(局部2)

潞河督运图(局部3)

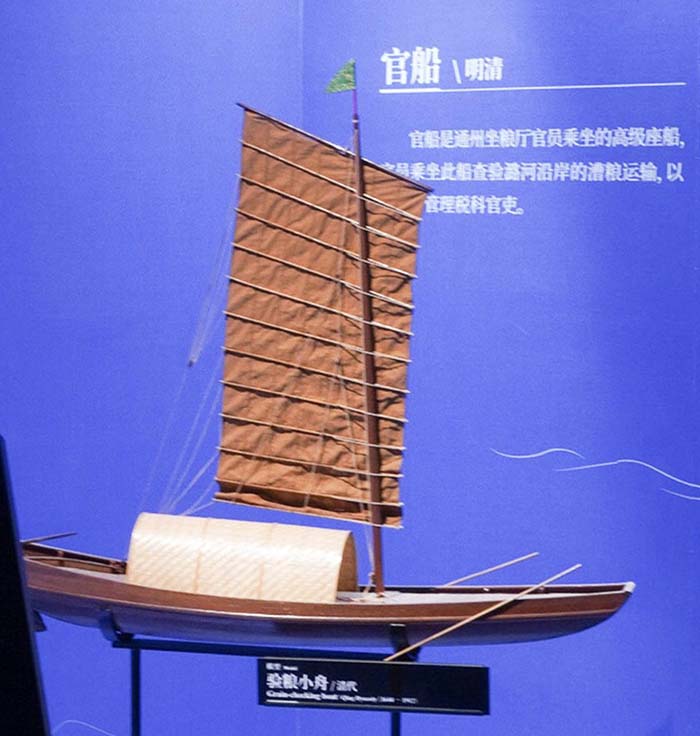

其他清代船只

明代漕船数量多于清代,为一万到一万二千只,清代为六千到一万只,这些船只每年都进行一定数量的更换,破损而尚未到使用年限的则需要进行维修。漕船发生较大数量的损失则有两种情况,分别为江河漂流与战争破坏。在一般情况下,为保障漕运,封建政府会及时有效的修造损失漕船,但随着漕船缺额数目越来越大,加之运河淤塞、战乱频繁、管理失控,漕船修造制度也逐渐陷入崩溃的边缘,最终在清末被轮船、火车等先进交通工具取代。

除国家漕船外,明清时期的运河更是南北经济、商业、文化交流的大动脉,航行于其上的民船、商船、货船不可胜计,但在明清文人、地方志中多有其繁盛景象的记载。如明代官员李东阳说:“东南漕运岁百余万艘,使船往来无虚日,民船贾舶多不可籍数”(李东阳《重修吕梁洪记》),而《天工开物》亦载:“凡京师为军民集区,万国水运以供储,漕舫所由兴也”(宋应星《天工开物》),正是当时运河上万船齐聚、帆樯如林、轴橹云接的真实写照。

内容来源:

[1] 郑民德.明清大运河上的那些船[J].中国文化遗产,2013(04):48-53.

[2] 席龙飞.中国造船简史[M].大连:大连海事大学出版社,2018:150.

[3] 大众日报.文物志|明代漕船:繁华运河的见证者[EB/OL].(2020-04-17)[2022-08-29].https://dzrb.dzng.com/articleContent/3333_745684.html

[4] 朱华.明代漕船[J].走向世界,2012(34):46-49.

[5] 李英姿.中国古代漕船考[J].江苏科技大学学报(社会科学版),2020,20(02):1-9.

[6] 刘桂芳.山东梁山县发现的明初兵船[J].文物参考资料,1958(2):51-54.

[7] 佚名.“山东博物馆十大镇馆之宝”评选[N].齐鲁晚报,2011-01-23(B04).

[8] 不许肥_阡陌.舟楫千里:大运河的生生不息[EB/OL].(2020-11-19)[2022-09-03].https://www.douban.com/note/784554210/?_i=23084387hmTaQq

[9] 中国大运河博物馆.运河上的舟楫[EB/OL].[2022-08-29].http://audio.taoart.com/fullview/zgdyh/11/

[10] 欧阳洪.京杭运河工程史考[M].南京:江苏省航海学会,1988:245.

[11] 申时行.大明会典(四)[M]//《续修四库全书》编纂委员会编.续修四库全书:七九二·史部·政书类. 上海:上海古籍出版社,1996:385-387.

[12] 吕天娥,房顺.明代运河漕船图考[J].大众文艺,2020(12):107-108.

[13] 宋应星.天工开物(下)[M].北京:商务印书馆,1939:178-179.

[14] 王冠倬.中国古船图谱(修订版)[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2011:200.

[15] 齐学裘.见闻续笔[M]//《续修四库全书》编纂委员会编.续修四库全书:一一八一·子部·杂家类.上海:上海古籍出版社,1996:409.

[16] 载龄.钦定户部漕运全书[M]//《续修四库全书》编纂委员会编.续修四库 全书:八三八·史部·政书类.上海:上海古籍出版社,1996:117.

[17] 刘飞.明清时全国最大的内河造船厂——清江漕船厂[EB/OL].(2022-07-08)[2022-09-03].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxMzgyNDQzNA==&mid=2247524915&idx=1&sn=920ec61b9cf75eced4b41f619c0233ab&chksm=f94d61eece3ae8f8f75aa823b049d78123a6dc328af0946e6219503d7a6c8e0c0fce52fc8f56&scene=27

其他船只

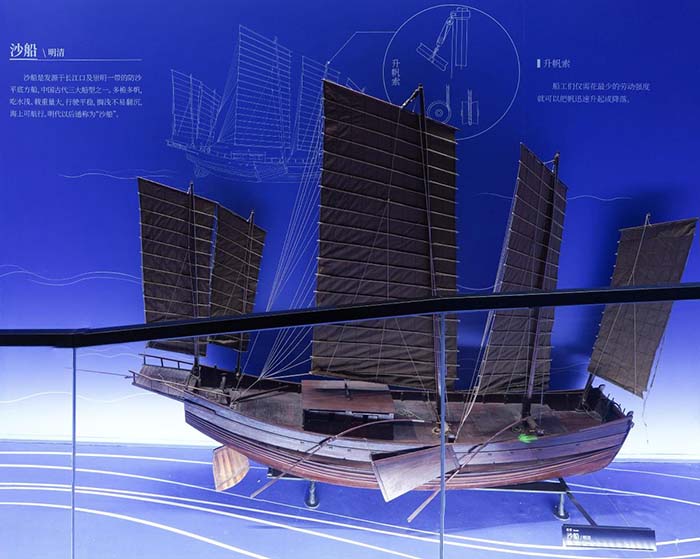

沙船

内容来源:

[1] 中国大运河博物馆.运河上的舟楫[EB/OL].[2022-08-29].http://audio.taoart.com/fullview/zgdyh/11/