老北京专门从事死人所需各种烧活的店铺叫冥衣铺。

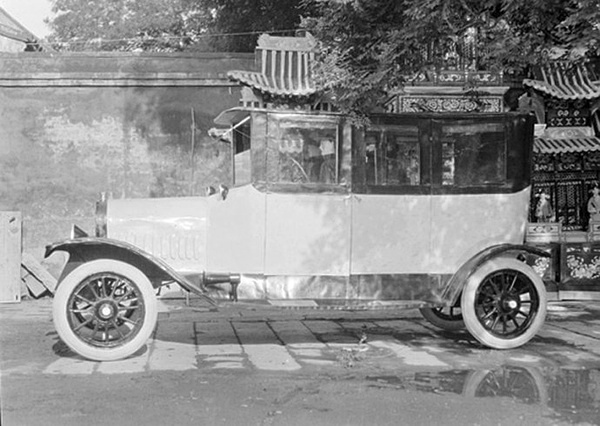

该业是承做丧仪中需要的祭祖纸活,如“接三”用的纸轿车、马、牛、箱柜,伴宿用的楼库,发丧用的开路鬼、男女仆人,五七烧的伞,六十天烧的法船等。

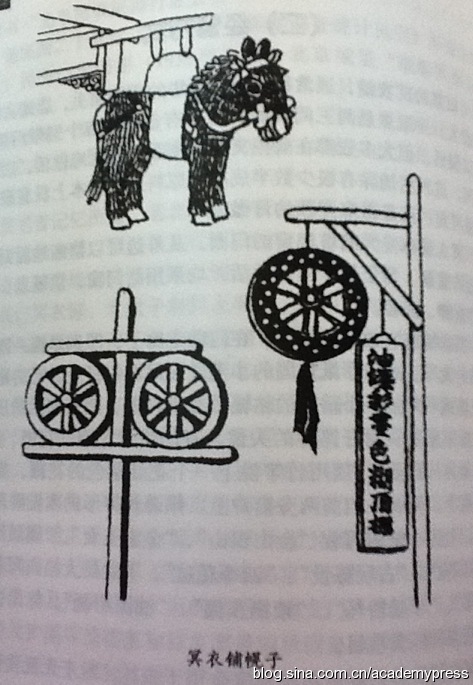

其店幌子是在门外两旁吊挂两块招牌,正反两面白地黑字写“车船轿马、金山银山、童男童女、裱糊顶棚”。民间俗称该业技术人为裱糊匠。

旧时,人们都说冥衣铺是服务于“神”、“鬼”、人三界的买卖生意。其实,它主要是一种服务于人间丧礼的行当,相当地兼营与裱糊有关的业务,大体可概括为五个方面:一是官、民祭祀神佛用的纸活,封建社会里,寺庙以及民间为祈福迎祥、消灾解厄,经常举行各种各样的法会道场,需要制作一些神龛宝盖、童人和执事等。二是佛教寺院法事活动的纸活,比如盂兰盆会和地藏会上用的法船,佛教寺院举行的“水陆法会”送圣用的纸活,给老人办寿用的纸活,丧礼中祭奠亡人用的纸活以及直接服务于活人的“白活”等。

历史与现状

- 历史起源

- 历史典故

- 现存状况

中国古代对死者很讲究殉葬。人们以纸活冥器为祭是民间风俗和祭祀形式演进的结果。

纸活冥器的产生,与人们的宗教信仰与思想认识有直接关系。封建社会中,除少数回族外,汉满两族人民普遍拜佛,认为人死之后,到了“阴间”,也需要衣食住行各方面的生活资料。这样专门以扎糊纸活冥器为业的冥衣铺便应运而生。同时也养活了相当一批以裱糊为业的手艺人。冥衣铺是当年北京三百六十行当中的一大行业,即属于民间手工艺,又属于婚葬服务行业。并且设有“北平冥衣裱糊行业协会”。

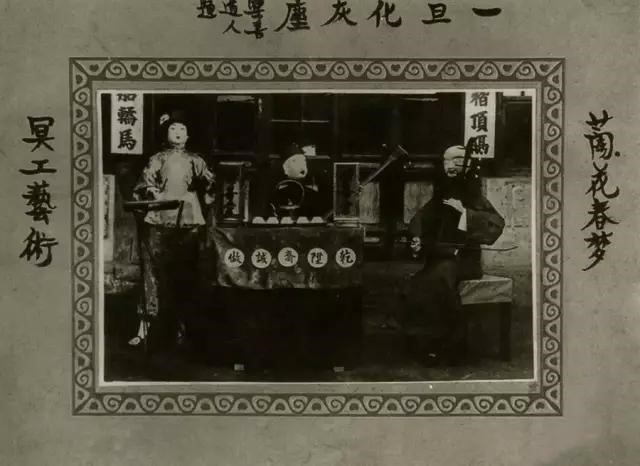

据《同治都门纪略》载:“冥衣铺,凡丧事所用之车、船、轿、马、冠袍、带履、搂库、童人等物,无不精妙,与真的无二,非他处可比。”

冥衣铺起源于清代,亦兴盛于清代。晚晴内忧外患,社会率生动乱,但封建礼制未变,因此,冥衣铺仍有大宗的生意可做。民国初年,前清的遗老们,民国的新贵、军阀、富商们都是冥衣铺的大主户。而日伪统治时期,北平的各行各业都开始走下坡路,只有冥衣铺还能维持。但是抗战胜利后,许多家庭不再遵循礼仪,冥衣铺的状况也江河日下。解放后,冥衣铺还有些零活可做,但已经不多。到60年代,这个行业即被淘汰,“冥衣”二字世人亦不多提。

工艺与过程

冥衣铺做活的工人,谓之:“裱糊匠”,据说,也是通过拜师,用三年多时间学出来的手艺。他们的操作,大体上分为扎、绘、糊这三个方面。

扎,是指做纸活的骨架而言,俗称“扎架子”,无论阴宅,楼库、车、船、桥、马,但凡大件活都是如此。扎架子,一律用马蔺草,一是因为成本低,二是因为在一定时间内结实。

绘,这是做细活不可少的工序。他们画的方法很巧妙,很简单,诚实多、快、好、省。通常是用胶水调大白粉一碗,再调带色的颜料若干碗,每碗各有一专用画笔。画时,用笔饱蘸大白,再用另一支蘸满颜料的笔,往蘸好大白的笔尖上一点,马上串了颜色。笔尖上最浓,越往下越浅,用此笔急画于才好的色纸上,每画一笔都用另笔点一回色,这样,就形成了深浅相对的艺术效果。

糊,这是最后一道工序,内行谓之“上纸”,糊完即为成品。糊的时候,除了要分截外,一律放到来糊。原则上人随活转,不许来回转动活件。其原则是将画面摆正、绷紧,糊的好能起到矫正骨架微微倾斜等小毛病的作用。

送活:冥衣铺往丧家送活,往往不用外行,通常都是自己柜上的伙计和徒弟们。如果活多,也找些“闲等儿”之流,不过必须是久与柜上有来往、靠得住的人。送烧活,须严格按照丧礼规定的时间。活件送到丧家必须请桑主或管事的人验收,主要检查活计是否按照原讲的数量、质量、样式交来;活计是否完整,有无破损等。

看活:烧活送到丧家后,大尺码的一半都摆在门口。看烧活的人,有的是本家直接找的,有的是冥衣铺本柜的伙计和徒弟们。那些真正有经验的了事的愿意用他们,因为他们比较内行。看活并不是简单事。看烧活需会摆放。凡办大事的,都将就门口外观,除了搭花牌楼,挂素彩子外,还有大鼓锣架,此外就是陈列烧活了。这期间要防风雨损坏,仿纸小孩淘气损坏,防治家畜损坏以及防火等。

摆活:摆活是指丧家雇人将烧活送到焚化场,摆列起来,以便举行祭化仪式。办大事的一半都由冥衣铺的伙计、徒弟们去干,特大的举动,掌柜的也要亲自出马。焚化场不同于在丧家门口摆放,这里面有许多特殊的规定和习惯。如接三的时有楼库,当然是后边摆楼库,前边放车马,两边放箱子。往焚化场拿的烧活,一般没有像往丧家送过去时那样在意,只要大面不损坏就行了。拿烧活的还要配合茶房适时点火,保证行礼如仪,让丧家满意。这也有明着点火和暗着点火之分。

回收:有的冥衣铺为降低成本,把卖出去的细活通过某种途径再收回来,略加证实,即可再卖,这一般都在暗中进行。最常见的是“人头”,本来就是盔头做的产品,冥衣铺成批趸来后,用于纸人上。在焚化场举行焚化时,看烧活的抢先把人头藏起来。再就是一些纸做的古玩陈设。

祭祖师:京城三百六十行,行行都有祖师爷,冥衣铺也不例外。不过他们的祖师爷到底是谁,即使是他们内行人也说法不一。清代,每年祭祖师爷时,只供一仅有尊称而无具体名号的神牌,并无确指。民国以后,由于种种原因,此举无人牵头,乃逐渐消亡。

相关故事/补充材料

冥衣铺店内的设计与众不同,店门都做成活门,以便在屋里糊制大些的烧活时,如车马船轿等,可以卸下活门方便搬运。一般铺门前都有较宽敞的廊檐,为的是将糊好的烧活放到外面避免被雨雪浸湿。大些的冥衣铺,廊下都有糊好的纸马,与活马一般大小。这“马”有两种用途,一是作店幌之用,一是为显示其制作技术精湛。普通的冥衣铺所用的招幌,是一个宽一尺,长三尺的木框,漆上黑边,缚上纸花,内书本店名称,如“细坐绫人”、“尺头桌子”、“黄幡宝盖”等。所糊纸活有接三用的马车、轿子,送库用的“一楼二库四扛箱”、“五七”用的纸伞、六十天用的纸船,及死者生前所喜好的各种玩艺儿等。

有资料统计,解放前北京有冥衣铺近300家,解放后只剩下不足50家。老北京大些的冥衣铺都喜用“斋”字冠名,如菜市口的“四合斋”、南横街的“永聚斋”、“永顺斋”、北堂子胡同的“永和斋”等。糊纸活冥器也是一种专门的手艺,来不得半点儿马虎,哄神弄鬼也得像点儿样子,否则很难生存。