北京雕漆是一项古老的地方传统手工技艺。始于唐代,兴于宋、元,盛于明、清。和一般的漆器不同。一般所说的漆器,主要的表现手法是把漆涂在漆胎上或是在漆器上刻花之后再涂一层漆,也有的是镶上或用漆色画上图案、花纹等,产品的品种主要是室内家具。北京雕漆则不然,它是以雕刻见长。在漆胎上涂几十层到几百层漆,厚15~25毫米,再用刀进行雕刻,故称"雕漆"。在史书上雕漆又可称为"剔红",这是习惯性的称法,因为在古代的雕漆制品中,主要是以红、绿颜色为主。

雕漆工艺,是把天然漆料在胎上涂抹出一定厚度,再用刀在堆起的平面漆胎上雕刻花纹的技法。由于色彩的不同,亦有"剔红"、"剔黑"、"剔彩"及"剔犀"等不同的名目。北京雕漆造型古朴庄重,纹饰精美考究,色泽光润,形态典雅,并有防潮、抗热、耐酸碱、不变形、不变质的特点。雕漆工艺是中国漆工艺的一个重要门类,也是北京传统工艺美术的精华之一,被誉为京城工艺“四大名旦”之一。它体现了我国工艺美术家的高超技艺和聪明才智,是中华民族传统工艺的瑰宝。

历史与现状

- 历史起源

- 发展现状

宋、元的雕漆工艺,在唐代的基础上有了很大发展,逐渐形成刀法藏锋不露、磨工圆滑的风格。宋代雕漆实物留世极少,不易见到。元代有名漆工张成、杨茂两家的作品,我国现有珍藏。他们的作品是元代雕漆风格的代表,并对后代雕漆艺术有着极为深刻的影响。宋、元的雕漆一般为锡胎和金银胎,品种以盒为主。刀法灵巧,刀口圆滑,花卉图案多为"死地花"(即不雕刻锦纹图案的花卉),富有浓厚的装饰趣味,给人以浑厚古朴的印象。

至明代,雕漆工艺发展很快,是我国雕漆艺术成熟的时期,并以明永乐、宣德两世为最盛。当时的雕漆名手,都是世代相传,如张成之子张德刚,杨茂的后代杨埙,都成为技艺高超的名匠。明朝统治者为了享乐,于明永乐年间在北京设有果园厂,是当时宫廷制造雕漆工艺品的大型官办手工业作坊,制作出的工艺品供宫廷使用,生产的数量很大,技艺制作在继承宋、元风格的基础上,又有了新的提高。当时的雕漆制品,仍以红为多,朱红含紫,稳重沉着。品种也以盒为多,盘、匣次之;小件较多,大件较少。制胎则以木胎、锡胎为主,也有金银胎。在图案方面,山水人物、花卉鸟兽的题材较多,这与元代花卉、锦地的做法大不相同,其刀法流畅,藏锋清楚,较宋、元两代的刀法变化要多,雕刻工细,表现形象生动。这一时期的优秀作品在北京故宫、上海和南京博物馆都有珍藏。

明代建立的果园厂,集中了全国各地雕漆艺人,为雕漆工艺在北京地区发展奠定了基础,从此,北京雕漆作为一种具有地方特色的漆器品种兴盛起来。据考证,除当时的果园厂官办雕漆生产外,民间的雕漆制作行业也有所发展,有的已作为一般商品在民间出售和流传。

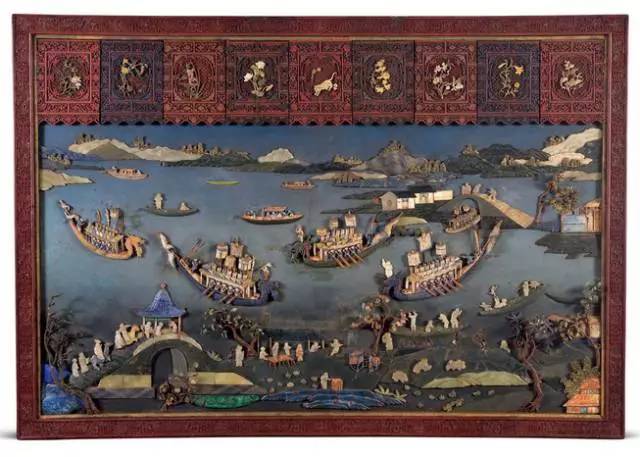

清代的雕漆工艺品,大多数是在乾隆和嘉庆年间所制。在乾隆年间,由于皇帝本人喜爱雕漆制品,因此,大力提倡生产,宫廷所用的雕漆品种繁多,这样便使雕漆生产在乾隆时期出现了空前的繁荣局面。当时的雕漆制品,品种丰富,大屏风、桌椅、小盘、小盒、小瓶、小罐都有。以木胎、锡胎为主,也有用脱胎的,造型精致,富于变化,颜色也增多,并且还有与玉石镶嵌结合而成的产品。图案方面,除花鸟、人物外,开始有各种吉祥如意的图案。在构图上绵密多层次,以多见长,和明代不同的是不注重磨工,但是,具有严谨、精致、华丽的特色;以花卉题材为多,有穿枝过梗、自然灵活、层次鲜明、立体感较强等特点。但是,繁荣一时的北京雕漆,在乾隆以后却逐渐衰退,到光绪二十二年(1896)已无官营作坊,技艺几乎失传。后由于清宫内需要修理雕漆工艺品,北京的民间雕漆又兴起。当时有油漆彩画艺人萧兴达、李茂隆等,他们从清宫内需要修理的破损雕漆品上得到启发,并合作创办了雕漆作坊,于清光绪二十七年(1901)下半年,在北京剪子巷开业,取名"继古斋雕漆商会"。"继古斋"的意思就是要继续中断了的古老的雕漆事业。他们自己动手研究制作和仿制清代雕漆,并招收徒弟,经过几年的努力,将清代雕漆的风格继承下来,并有了一些提高,其技艺超过了乾隆时期,并有明显的北京地方色彩。刀法棱角清晰,题材以花鸟龙凤、山水人物、吉祥图案为多。萧兴达、萧乐安、李茂隆等人制作的"群仙祝寿"大围屏,曾在1914年美国旧金山举办的巴拿马国际博览会上获得一等奖,受到国际友人的好评。从此,北京雕漆扬名国内外,一度又出现繁荣的局面。对于北京雕漆的恢复,清末时期的"继古斋"在雕漆历史上占有一定地位,并对近代北京雕漆技艺的发展,起了重要的作用。

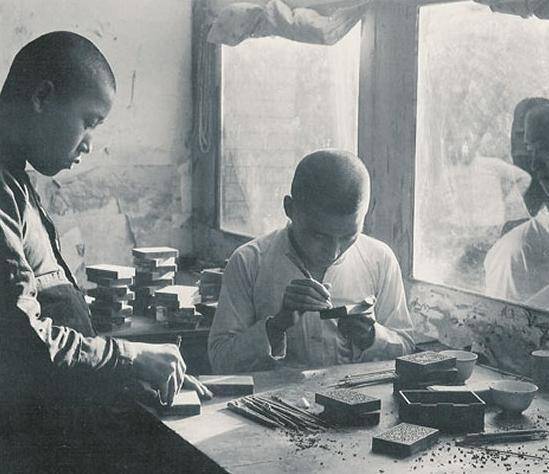

民国时期,北京雕漆开始有了比较大的发展。1920~1934年之间,雕漆作坊发展到几十家,大都设在崇文门、前门及朝阳门一带。从业人员达500多人。产品以造型大方、胎型规矩、漆色鲜艳、雕刻精细、锦纹多样而著称。当时有代表性的较大作坊仍是"继古斋"。"继古斋"的发展是从招收第一批徒弟开始的,接着又招收第二、第三批徒弟。第一批徒弟是"永"字辈,第二批是"宝"字辈,第三批是"增"字辈。由于"继古斋"的生意兴隆,相继又发展起来一些别的字号,如"德成雕漆局"、"中和雕漆局"等,一时从事雕漆的作坊竟有五六十家之多,德成雕漆局"专门制作仿明产品,使雕漆工艺更加丰富起来。

从清末到民国,以及解放初期的雕漆名艺人,大都是由"继古斋"雕漆作坊学出来的。"继古斋"开始是工商业经济,后来发展到专搞生产,依靠国内商行推销给外商。这些商行有"仁立洋行"、"德兴商行"、"华真洋行"以及专门经销古玩的"青山居"等。由于工商分开,一时促进了雕漆生产的发展。但是,随着生产的发展,人员也不断分化,由大的老作坊分出小的新作坊,也有的艺人觉得自己单干更合适,就成了专给商号或作坊做"包活"的独立劳动者。所以,"继古斋"虽然一度发展很快,但始终没有形成大规模的工厂,最兴盛时也不过是50人左右。其他作坊有的十来个人,有的三五个人。

1951年4月,由44名雕漆手工业劳动者组成北京雕漆生产合作社。由于生产关系的变革,促进了生产力的飞跃发展。随着我国对外贸易不断扩大,雕漆工艺品出口数量也逐渐增多。1958年北京雕漆生产合作社正式转为北京雕漆厂,职工人数由原来的40多人发展到512人。

为了不断满足市场需要,近几年来,雕漆产品逐步创新,逐渐使工艺美术品日用化和日用品工艺美术化。设计人员积极地创作了实用的雕漆品,受到外商的欢迎,也为雕漆工艺品的出口扩大了销路。像雕漆"围棋盒",外表古雅庄重,纹样严谨,雕工精细,保持了北京雕漆的传统特点,并由于采用脱胎和特别漆料作里,既富有弹性,又无响声,投取棋子方便,很受棋界欢迎,产品大量销往日本。又如雕象绣墩,看上去真似一只恬静的小象,形象庄重,性情温顺,仿佛时刻等待人们来骑乘。这是一件工艺品与实用品相结合的产品,可以把它摆在门前骑坐,也可以陈列在房间里观赏。它有木胎、脱胎两种,小象的眼睛和牙,都引用镶嵌工艺。这种产品颇受商业部门的欢迎,1980年试产20只全部售完,1981年又接受订货1000只。

雕漆"墙壁画",也是解放后雕漆工艺的一项创新发展,它是为装饰高级建筑物室内墙壁而设计制作的新产品。在制作上采用木胎,似一扇扇屏风,雕刻完成后,镶进墙壁,乍看去,酷似建筑物本身原有的一个自然装饰部分,所以称之雕漆墙壁。它的图案选择可根据用户要求而异,有山水、花鸟、盆景,也可设计传统的中国历史故事图案。这是雕漆艺术为现代化建筑配套服务迈出的可喜的一步。此外,雕漆产品生产了大量的实用品,为国家扩大了出口,增加了外汇的收入。由此可见,雕漆工艺只有越来越向实用综合工艺发展,才能表现更丰富的内容和更广阔的前景。

北京雕漆在雕刻技艺上也有新的发展。过去一般是平雕,现出现了浮雕、镂空雕、立体圆雕。用漆的颜色也比过去大为丰富;雕漆花篮盘"是一件用浮雕、镂雕、立雕技术相结合而制成的新型产品,它不仅进一步表现出雕漆手法,也扩展了新的内容。它是模拟竹编花篮形象浮雕而成,篮中的花有月季、牡丹、桂花、梅花等,花瓣、花蕾、花叶、花枝相间交错,姿色万千,是通过立雕、镂雕而成的,仔细观赏,整个花篮突破画面,有很好的立体感,宛如一簇盛开的鲜花。这件作品是雕漆技艺进一步提高的代表作,受到工艺美术界高度的评价,多次在国内外展出,并在全国工艺美术品展览会上被评为优秀作品。又如"雕漆球",可以说是北京雕漆新工艺、新造型的体现。它是用多种漆的颜色套雕的多层漆球,层层都有精美的图案和花纹,球的每一层都可以灵活地转动。

工具与材料

1.原料辅料

漆料

制造雕漆漆器的主要原料是大漆,又名生漆、土漆、天然漆、中国漆,是从漆树上割取下来的浅灰白色液体树汁,漆树野生,在我国生长区域广泛。生漆干燥后具有抗热、耐酸、耐碱、耐潮、耐磨等天然优良特性;干锢后具有极具韵味和柔和的光泽,显得明润透体。在原生漆的基础上进行加工可以得到制作漆器需要的各种漆料。

(1)净生漆:是对原生漆进行物理性能净化后所得。

(2)加潮漆:在净生漆中加入一定比例的净水,用来补充原生漆在采割、运输、储藏过程中蒸发掉的水分,保持大漆原有的化学成份,使大漆的性能稳定不变,这样的加潮漆才能用来调制漆灰与调制其他色漆。

(3)罩漆:是由加潮漆添进适量比例的熟桐油调制而成,增加了漆质的柔软性和可雕刻性,它是配制各种色漆的基本成份。

(4)彩色漆:是用罩漆加各种化工颜料,均匀搅拌压研而成的各种颜色的漆。原北京雕漆厂可以调制近百种不同色调的颜色漆。传统上以红、黄、绿、黑漆为主,在其上雕刻分别称为剔红、剔黄、剔绿、剔黑,另还有剔犀、剔彩的雕刻。 (5)退光漆:又称推光漆,素漆,为半透明漆。在雕漆制品中用量较少,主要是在不进行浮雕处的次要部位的装饰,俗称"做里子"。

(6)金脚漆:又称为金胶,浑金漆、贴金漆,油光漆。用干快净生漆加适量比例的熟桐油,搅拌均匀即可。主要用来粘贴金、银箔,金银粉。

(7)霸王鳔:又称漆鳔,漆胶。用净生漆与白色面粉按一定比例调制而成,主要用来制作脱胎器,糊布,或用以粘接剂用。

桐油

雕漆工艺的制作,除去主要原料大漆外,桐油也是必不可少的原料。桐油,是从油桐树的果实中压榨出来的植物油,色透明微黄,主要用来涂饰木器胎体,目的是防止潮湿之气侵入木料内部,充当隔离剂;生桐油还用来配制其它的漆料、油料;在雕漆中主要用来配制罩漆。

各色颜料

雕漆漆器的色调,是有一定的传统习惯,雕漆的颜色,是由于在大漆中加入了不同的颜色。雕漆的传统颜色是红、黑、黄、绿,最常用为红色。但由于颜色用量的不同,各种颜料的配比也有差别。一般包括下列颜料:银朱、天然朱砂、丹红、绛矾、石黄、汉沙黄、钛青蓝、靛华、钛白粉、石青、石绿、漆绿、钛绿、烟煤等。

胎料

⑴铜料:北京雕漆使用铜料是为了制造内胎。由于铜材有压延性,可塑性,适宜于各种形体的制作;铜材硬中有软,又适合铜漆吻合的需要,且易于抛光擦拭,所以铜材成为制造雕漆内胎的最主要的原材料。使用铜料的雕漆制品,大都是瓶类、罐类、盒类、洗类、炉鼎熏类等,以圆体形的内胎为多数。目前,北京雕漆使用的铜材,主要是国产的,以洛阳地区较好,也有一定的进口铜。

⑵木料:雕漆漆器使用木材制造内胎的历史是很悠久而且大量的,在现在也应用得非常广泛。木料最好是陈年旧料,不容易发生干裂和变形,而且不同的雕漆制品的木胎对木料要求也不一样,还因雕漆品在制作过程中,要几十次、上百次地进入湿热窨箱,又要进入烘干火箱四至五回,所以对木料的选择和挑剔是必不可少的。如屏风、家具等,要采用上等红松,雕漆串珠则用杨木、柳木、枣木为好,还有的木胎需要使用硬木,如梨木、榆木、紫檀、红木、沉香木等。

⑶夏布:属于麻的织物,包括麻、麻布,也是雕漆制胎中不可缺少的主料。夏布与生漆、生漆灰、霸王鳔,一次次、一层层有规则的在胎体上糊压,待夏布漆灰的胎模干固后,便可以剥毁内部胎体,于是内空外实的完整的夏布胎体,就被脱制出来--脱胎。福州脱胎漆器几乎全部采用脱胎工艺制造内胎,北京雕漆漆器中,有些是采用脱胎的,主要是用在异型立体造型上。

各种辅料

辅料是围绕雕漆品生产中进行粗加工、精加工时所必不可少的材料。主要有土子灰、砖灰、面粉、石膏、胶泥、肥皂水、焊药、硫酸、烧碱、磨浆石、砂纸、炭条、灰条、头发、煤油、酒精、土粉、抛光蜡等。

2.工具设备

中国雕漆器的制造,在古代完全是手工操作,手工劳动。近现代也只有极少工序,采用了半机械半手工的设备。新中国成立后,雕漆漆器的生产手段有了较大改进。主要的工具设备有:切料机、赶胎机、圈线机、打口机、焊活室、压力机、球磨机、烧兰炉、槌、平台、平尺、水平仪、模具、旋床、各种木工工具、木刻工具、脱胎架、窨箱、丝头、漆刷、铲刀、皮子、铁板、丝绵、窨楞、托盘、旋刀、修锉机、藤条、划线卡具、漆版、刺刀、起子、片刀、弯刀、凹面刀、勾刀、锦纹刀、甲叶刀、高丽纸、烘烤箱、磨活机、抛光机、压子等。

工艺与过程

雕漆漆器的工艺制造,是一个相当复杂的过程,由于制造的手工性、雕刻的复杂性、技巧的专门性、艺术的独特性,使得雕漆作品从设计到成品的制成,必须由许多手工艺人经过若干道工序方能完成。一般说来,一件普通的雕漆成品的制成,至少也需要半年的时间;稍微高档和精细的雕漆艺术品,则需要一年左右,而珍品的雕漆佳作,甚至需要两年多的时间。现在虽然工艺水平提高,制作时间也相对缩短,但仍不能在短期内完成。

雕漆制作,从设计、胎胚、作地、光漆、画印、雕刻、烘烤、磨活、退活、磨铜口、作里抛光、配木座纸盒等,大致需要经过十余道大的工序,每道大工序中,又要经过数十道小的工序。可以说,雕漆作品的制作就相当于一个庞大工程的工期。简单说来,主要有下列工序:

⑴设计工艺

设计是雕漆漆器制作的灵魂,在制作的全过程中,占有指导性的重要地位。整个设计可以分为造型设计、图案纹样设计、工艺设计三个部分:造型设计关乎到器物的外形,是观看时首先注意的;纹样设计在整个设计中处于核心地位,是观看的内容所在;工艺设计主要是在选择材料和制作手段上,必须事先加以规定,加以控制,以期达到预想的艺术目的。因而,设计人才要求具有专门的工艺美术知识,掌握雕漆制作的各种工艺手段,涉猎广泛的艺术生活,占有古今工艺美术的详尽资料,还要尽可能地使设计与制作相统一。

⑵制胎工艺

雕漆漆器胎胚的制作,称为制胎。由于漆是液体,是装饰材料,因而漆器都需要底胎,底胎不仅是雕漆造型的承担者,是设计构思的实体再现,也是髹涂漆料,并在漆层上实行雕刻的基地;又因所用的材料不同,胎胚可分为木胎、金属胎、脱胎、合成胎及其他胎胚。各胎胚的制作是十分复杂的,不再详述,其中北京脱胎雕漆与相当有名的福建脱胎漆器虽在制作工艺上大致相近,但艺术效果上有较大的区别,形成了自己的特点,即胎是重布脱胎,布层多,漆灰厚,重视形体,更重视雕刻艺术,整个脱胎雕漆坚固墩实,古朴庄重,福建脱胎漆器轻巧细薄,更偏重色彩艺术。

⑶作地工艺

雕漆中无论何种胎骨,在髹涂罩漆之前,都必须对胎子表面进行特殊的加工处理,这个过程俗称"漆地子"。脱胎的胎骨在制作过程中已自然完成;铜胎则需要经过彻底的清洗、刷漆灰、放入窨室中干燥、再入烤箱烘烤等程序;木胎则首先烘烤,再用涂料涂饰封闭整个木胎,并每髹涂一次漆就进入窨箱一次,待生漆、生桐油干燥后,便调制漆灰,通体涂刷,然后糊布,自然干燥,最后在布面刮刷漆灰。

⑷光漆工艺

也叫髹漆、刷漆、上漆、抹漆等,都是在胎骨上包涂刷抹各种漆。按工艺分,大致可以分为垫光漆、搓漆、顺漆、入窨、修边、整形修锉、压漆等过程;如果按漆色区分,在工艺上还需要增加改地漆、春色;作素漆里时,还有明光漆、退光漆、磨光等工艺。具体说,光漆时,前三遍叫垫光漆,用丝头沾罩漆用力在胎子上揉搓,要搓匀、实、薄;顺好垫光漆后的胎物,要在窨室中干燥;干燥后入烤箱中烘烤干透,然后打磨、擦净,再正式进入光漆阶段;同垫光漆揉搓一样,要求每层光漆不能过厚,且必须每层干透后再涂刷,由于漆层厚度的不一样,需要时间长短也不一,但一般4-5毫米的漆层,就需要光漆70-100层,耗时少则四五个月,多则将近一年;光漆达到厚度后,需要对胎体进行修整,保持胎体原形。整个光漆过程非常关键,工期也较长,且最为辛劳。

⑸画工工艺

这个阶段则是将画稿转印到漆胎上,一般常规办法有三种:一种是在漆胎表面涂抹石黄粉,石黄粉即能借漆层表面的轻微粘性附着在漆胎上,干后又能显现其他颜色;另一种是待漆面在软干的基础上,再进一步干燥些,然后用细砂纸磨去光滑的漆面;第三种是把已经绘制的纸稿直接粘贴在漆胎上。当在漆胎上完成图案后,还需在胎体表面喷涂一层极薄的漆皮液,借以保护已经印刷好的图案在整个雕刻过程中保持清晰完好。待漆皮干燥后,便可转入雕刻。

⑹雕刻工艺

雕刻是全部雕漆工艺中最生动、最精彩、最复杂、最为人叫绝的工艺阶段,也是雕漆工艺品区别与其他工艺品的最重要的标志。按雕刻先后顺序,可以分为刺、起、片、铲、勾、锦纹及甲叶、龙鳞、房座、菊花瓣等过程。

"刺",则是运用刺刀扎进漆层中,扎到接近垫光漆层为止。

"起"又称为剔,古代把雕漆称为剔红、剔黑、剔彩等,就是把雕刻中不需要的部位剔除掉,只留下图案纹样有用的需要的部位。北京雕漆工艺中的起、剔则专指刺刀刺过的部位。经过刺、起后,漆胎出现了简单的高低漆面,然后进行"片"刻。

"片"是运用片刀对锦纹以上的漆层,按图案要求进行雕刻,这是雕刻中的精华,处于雕刻的中心技艺地位,要求明了浮雕艺术的内在关系、层次、高低、深浅、远近、透视等,掌握熟练的刀工刀法。尤其彩漆的片刻,尤要注意不同色漆的深浅层次。现在北京雕漆在雕刻人物时,不仅沿用传统刀法,而且采用现代雕塑的技法,注重人体解剖和形体,显得更为真实、生动,富于时代感,开创了新的意境。

"铲",对于有些景致、物象除用片刀片出层次外,有时很难片出预想的效果,则用带立耳的铲刀来雕刻。

"勾活",是在上述程序完成后,运用勾刀在需要的部位勾刻出纹线、丝脉,还有就是在漆面上直接勾刻图案纹样后,再施填金、填粉。当漆层的凸起部分或纹样部分基本雕刻完毕,即所谓的"锦上添花"中的"花"完成,就可以对"锦"(即漆胎底地部位的各种锦纹)的环境进行深加工、细加工。

"锦",虽然锦纹雕刻的刀具并不复杂,但是由于锦纹工细、规整、种类繁多、大小变化,所以在"交叉对刀剔除法"的基础上,运刀施刀的方法是千变万化的,如此方能雕刻出各种天锦、地锦、水锦以及树叶、龙鳞、房屋、菊花瓣等复杂多变的纹饰。如此细致、复杂的雕刻,一般需要半年乃至一年多的时间,从这方面来说,雕漆艺术可谓是时间的精美艺术。

⑺磨光、抛光、作里工艺

当雕刻完毕后,要达到漆质光泽润滑,则还必须经过烘烤、磨砺、抛光、作里、擦拭、上光等一系列工序,将漆质本身的美感显现出来。

⑻配套工艺

当雕漆成品完成后,则需要与之相应的座、架、盒等配套艺术,从而成为完整的、高贵的艺术珍品。

相关故事/补充材料

《木兰从军周夔耳大瓶》就由著名老艺人孙彩文设计,著名老艺人马海清、刘春林、董茂林、朱廷仁、刘金波、杜炳臣等十余最高艺人共同创作完成。这个作品是解放后,首次制作的高档雕漆精品。也是雕漆自1905年在北京恢复已来的巅峰之品,被国家列为永久收藏品。

《剔红四方鬲角镂空花篮盘》由著名老艺人杜炳臣制作,获1984年莱比锡春季国际博览会金质奖。被列为国家永久收藏的国宝。

《五子献寿荷叶盘》由著名艺人刘桂芬制作,人物个性鲜明,衣纹服饰也飘洒自然,浮雕效果强烈。1987年刘桂芬应邀到日本参加民间工艺表演大会。

《髹饰录》明·黄成

《髹饰录解说》王世襄

《北京雕漆》画册李一之

《北京一宝——雕漆》李一之

《中国雕漆简史》李一之

《雕漆》(北京非遗丛书)李一之