打石磨就是打制磨粮食的石磨和石碾子的手工业。北京在1937年七七事变前,这种打石磨的手工业在崇文门外的榄杆市和广安门内大街一带都有。

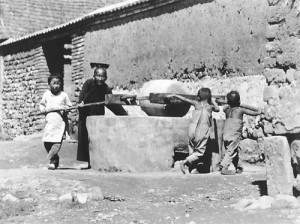

在老北京,特别在20世纪二三十年代,由于粮食生产落后,生产粮食都使用石磨和石碾。这种人推、牲畜拉的石磨和石碾,生产水平低下。要满足北京居民对粮食的需要,所以,当年北京不仅磨坊、碾坊多,而且豆腐房、大饭庄、有钱的大户都自己有石磨、石碾,自己磨面、碾米。因之,社会对石磨、石碾的需要量大,所以,打制石磨、石碾的手工业比较发达。

历史与现状

- 历史起源

- 现存现状

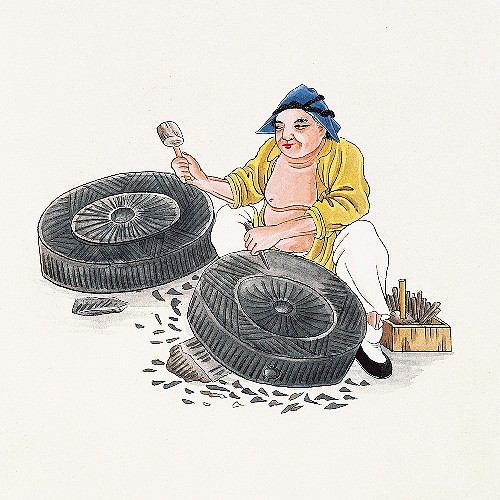

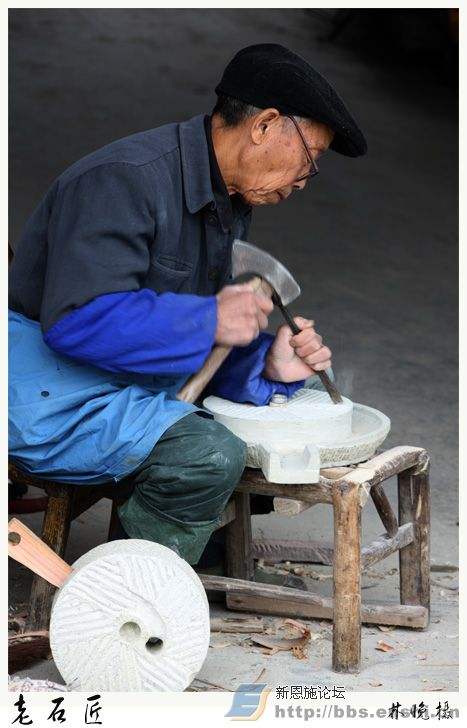

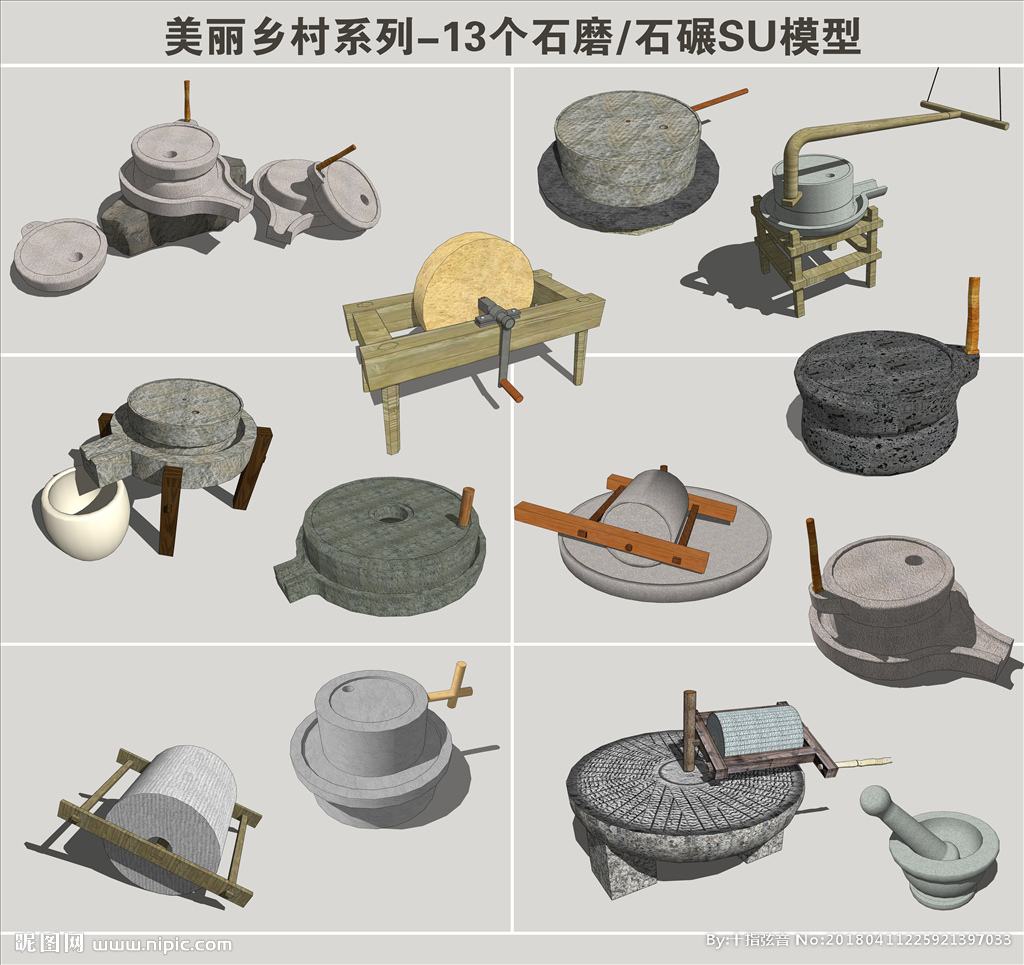

石磨是原始的粮食去壳碎粒工具。最早的石磨盘是两块天然的石块。下面较大而宽平,将谷物放在上面,再用一块圆柱形的鹅卵石碾磨。后来人们逐渐将下面的石块加工成扁平状,将碾磨用的石块加工成圆柱形磨棒。相传春秋时期的鲁班发明了旋转式石磨。它由上下两扇圆形石块组成,西汉以后开始推广普及。上扇凿有磨眼,并安有拐柄,朝下一面凿有深深的槽子,俗称“磨牙”;下扇朝上一面也凿有磨牙,中央装一短轴,可将上扇磨石套合在一起,摇动拐柄使上扇磨石绕轴旋转,谷物由磨眼注入,在两扇之问散开并在磨牙之间被磨碎。做磨的和刻碑勒铭的相比,属粗石匠。磨石以质地坚硬、耐磨的青石为佳。北京郊区有磨盘山,就是因产做磨的石材而得名。磨用久了,磨牙会被磨平,就要雇石匠上门来重新敲錾。老北京磨房很多,石磨每月须打一次,所以磨匠不少。

从清光绪年间的“戊戌变法”后,尤其是进入民国年间,面粉工厂的开办,机器生产粮食取代了落后的人力和畜力生产的 粮食,生产水平大大地提高。因之,除磨坊、碾坊外,其他自设磨坊和碾坊大量撤销,打制石磨、石碾的手工业生意逐渐地衰落下来。这些打制石磨、石碾的手工业 工匠陆续地转向郊区。

新中国成立后,面粉行业的发展,机械化程度的进一步提高,钢磨取代了石磨:所以,在北京城内很少见到打制石磨、石碾的了。

工具与材料

石磨的用料是花岗岩。

工艺与过程

记者得知,打制石磨大体要经过四个步骤。“首先要把石头制成磨盘。”马开鸿告诉记者,石头约有十厘米厚,如果过厚还要从中间分开。“先确定石头的中心。”在马开鸿家门外摆放着许多未处理的石头,他边说边演示给记者看。马开鸿拿出自制的‘圆规’,在方形石头上比照一番后确定了石头的中心,画好圆后便将多余的石头砸掉。“砸的时候,你得看准了,砸多了还得重做呢。”马开鸿说,粗砸过后,还要经过细致加工,如此石磨的侧面才会精细。

“石磨中心处要打成磨眼,磨眼是用来放豆子的。”马开鸿说,开磨眼得花一个小时。打出磨眼后,再开个磨拐,磨拐位于磨眼对角的侧面。磨眼与磨拐不在一侧,马开鸿解释说,这样就方便使用者一手摇磨拐,一手添豆子。

最重要的一步还是对磨盘进行铺齿,马开鸿告诉记者,“七亩地,八亩斜,里头坐个木爷爷”这句话便是对铺齿最好的诠释。记者了解到,在上下磨盘结合面,石匠会凿出“齿岭”。

“磨盘面共要凿出八个斜块,斜块中有七个岭,组成交错状。”“齿岭”的讲究还在于,磨盘外沿的3厘米要稍高于内侧。“这三厘米的牙口就是将豆子磨细的关键。”马开鸿告诉记者,豆子磨出的粗细效果全看磨盘的咬合程度。做好齿岭后,再在下磨盘中心位置钉上磨蹄(木头,用于组合两块磨盘),两块磨盘便可以组装在一起了。

做好上面的三步,石磨便已现形了,石匠只需再对石磨进行简单地再加工和打磨便可。

相关故事/补充材料

石磨通常由两个圆石做成,是用于把米、麦、豆等粮食加工成粉、浆的一种机械。可分为传统片式石磨、现代片式石磨、现代辊式石磨三种。开始用人力或畜力,到了晋代,中国发明用水作动力的水磨。磨是平面的两层,两层的接合处都有纹理,粮食从上方的孔进入两层中间,沿着纹理向外运移,在滚动过两层面时被磨碎,形成粉末。

打磨厂的故事

打磨厂有东西之分,它们横亘在前门和崇文门之间。过去是门见门三里三,三里多长的胡同,在北京外城里也是最长的一条胡同了,除此之外绝无仅有。以中间的新革路为界,以东为东打磨厂,以西为西打磨厂。大名鼎鼎的同仁堂制药厂就在新革路口。

打磨厂东起崇文门外大街,西至北官园胡同,与西打磨厂街相连。此街形成于明朝,民国以后改称东打磨厂,1965年定名东打磨厂街。

原来明朝初年,从房山县来了一伙石匠,他们居住在前门和崇文门之间,整日里为皇宫贵府打制石料,研磨石器,也为普通人打制磨面的石磨和磨刀枪的磨刀石。日久天长,这里的石匠越聚越多,逐渐地发展为大小作坊和打磨厂,打磨厂的地名就这样留下来了。后来打磨厂街挤满了大大小小的店铺,铁匠铺、铜器铺、刀枪铺、乐器坊、豆腐坊、年画店、旅店、饭店、会馆等等。比如不仅如此,街面上还设了铁柱宫、火神庙等庙宇,就连京城最早的民信局也都建在了这儿。一年四季人流不断、生意兴隆、香火鼎盛,老百姓在这里生活居住、买卖生产,游人在这里东逛西逛、吃喝玩乐,这边是诗书琴画,那边是烧香拜佛,打磨厂成了京城最著名的闹市街之一。

在打磨厂的发展变迁中,东打磨厂街从清朝中期起,逐渐地发展成北京的文化街。在这条街上,出现了很多的书局、年画、折扇等店铺。其中的老二酉堂、宝文堂、文成堂、泰山堂和学古堂等书局都是北京有名的。这些书局不仅经营古版书籍,而且自有工厂,用木版印制《三字经》、《百家姓》、《弟子规》等学生用书。扇画铺都在东打磨厂的东段,这些店铺夏天卖折扇,冬天卖年画。

东打磨厂原来以扇庄、宫灯厂和书局而著称,可以说是明清以来到民国初期的文化街,历史要早于琉璃厂。对比喧嚣的西打磨厂,走到东打磨厂,一下子就安静了下来。上世纪六十年代,那些老书局都没有了,可老书局旧的房子还在,高台阶,大窗户,厚窗板,一一健在,沧桑无语却演义着历史春秋。那里还能看见做扇子和宫灯的车间窗子,临街大开,鲜艳的宫灯和精巧的纨扇折扇雕翎扇,在里面像是演着满目生辉的古装戏。

扇子可能是东打磨厂最值得骄傲的物件了,它制造折扇自宋朝开始已有700多年的历史,其中一直保留到新中国成立初期的有名的戴廉增扇庄,也有300年的历史了。至于解放后还在顽强生存的天益扇庄、聚顺扇庄,它们都是前店后厂,制造销售一条龙。可惜如今都已经风流云散,想起当年高档的用湘妃竹做扇骨,一般的两层宣做扇面,素的一色白,热闹的水浒一百单八将彩绘琳琅满目。如果现在还能够保留哪怕一家,让从故宫逛完出来或从崇文门便宜坊吃完烤鸭或是从王府井购完物的游人,到东打磨厂来都很近,来看看赋予中国民族特色的折扇制作过程,是什么样的民俗味道?可惜,如今是一家扇庄都找不见了。

找不见的还有当时那一溜密麻麻紧挨在一起的书局,据说从东打磨厂东口开始迤逦排开,路北有大有书局、义文书局、益昌书局、致文堂、瀚文堂、老二酉堂六家,路南有宝文堂、学古堂、文成堂、泰山堂、万居书局、文达书局、河北书局七家,一条不过一里半长的小小胡同里一共有十三家书局,就是现在满北京城也难再找到这样的书店一条街了吧?

书局中最有名的,要属老二酉堂和宝文堂,一个路北,一个路南,一个开在清光绪年间,一个开在道光年间,都是北京城里最老的书局,同扇庄和宫灯厂一样,也都是前店后厂,集排版印制和销售为一体,是今天出版社和书店的前身,经历了从农业时代的活字印刷到工业时代的印刷机印刷,可以说是一部活历史。解放以后,宝文堂书局迁到东四八条,毕竟还在,第四代传人还在坚守着,如今不知道哪里去了。据说牌匾上“宝文堂”的三个字,是当时的工部尚书贺慈寿所书,在公私合营时期被当成废品处理了。老二酉堂一直坚持在东打磨厂,也在文化大革命之前就寿终正寝了。听说拆迁时,老二酉堂的窗户护板还在,上面还能看见“老二酉堂书局”的漆字,但愿别被当成废品卖了。

如今东打磨厂已经名存实亡,修新世界商厦和祈年大道的时候,先后两次占了东打磨厂的大半条街,东打磨厂只剩下一段很短的胡同了。从东边走进去,没走几步就到了新开路,同仁堂制药车间一眼就看见了。而在东口,新建的一座银行大楼,楼面贴着的门牌上,明明是东打磨厂却写着西打磨厂街1号。

经过公私合营的改造,东打磨厂街一家书局和扇画铺都没有了。如今北京城消失的胡同很多,东打磨厂是其中的一条。东西打磨厂胡同就这样被腰斩了,历史就这样被改写了,新来的北京人再也无从知道原来还有一条东打磨厂胡同呢。