木匠,是与人们日常生活联系最紧密的工匠。房屋建筑、车船交通、家具用品、农业器具、丧葬棺椁等等,都离不开木匠。木匠的技艺比较复杂,学到一定火候的民间木匠,都有自己的拿手活儿。如果把木匠分为两大类,一类就是全活儿木匠,即什么活儿都做,如盖房砍房架,做一般的桌、椅、床、柜等较粗糙的家具或农具;另一类是专工木匠,他们只做一种或有关的几种活儿。当然,他们开始也是什么都做,在做的过程中,逐渐找到了自己的专长,摸索到了自己的绝活儿,然后专门做这一种东西。时间久了,专工的活儿越来越精,名气也越来越大。比如,有的木匠专做大车,有的专做舟船,也有的专做织布机,还有的专门做风箱,另有专做建筑门窗是特长……

历史与现状

- 历史起源

- 历史典故

- 发展现状

木匠行奉鲁班为祖师尽人皆知。鲁班是行业信仰中供奉最多的行业祖师。他的名声最大,影响也最久。鲁班在历史上确有其人,他是春秋战国时期鲁国的一位著名工匠。鲁班名叫公输班,因是鲁国人,故称鲁班。鲁班主要活动时期,是中国奴隶制向封建制过渡的社会大变革时期。

锯的发明

北京玉器兴于元代,祖师为丘处机。当时形成了南北两种不同风格,世称南玉作、北玉作。南玉作以苏州、扬州为中心,北玉作以北京为中心。到了明清两代,是玉器发展的高峰时期。不断有南方玉作巧匠来北京落户开业,因而北京玉器融南、北玉作之美,集两家之长,形成北京独特之风格。在北京的老一辈玉师中,广泛流传着邱处机教民间工匠治玉的故事,邱处机,道号长春,是金元时代的道士,相传他在新疆、甘肃、陕西、河南等地游历时,学会了琢玉的技术,回到北京,便设玉作传授技艺,所以邱长春被北京玉器行的人等为祖师爷,老北京在琉璃厂小沙土园设有“北京玉器同行长春会馆”,每年,玉器业同行社到此拜祖师爷邱长春。

祭祀鲁班

早在唐代,建筑工匠就有奉祀鲁班的活动。《敦煌民俗学•敦煌上梁风俗深远的影响》谈到唐代“敦煌上梁要唱鲁班”,工匠有祭祀鲁班之举,这开了后代建筑工匠上梁时祭祀鲁班的先河。

木匠乡俗

明代初年,木工等建筑工匠已有建立神庙祭祀鲁班的活动。《鲁班经》一直被后世木匠奉为经典,所记上梁仪式也沿袭下来。起造新房上梁,各地乡俗虽有不同,但大多数地方都举行上梁仪式。房主要预先择定上梁的吉日良辰,木工按期上梁。木工掌墨师傅,把斧头、墨斗、曲尺放在桌子上,五尺斜靠在桌子前方;瓦工的瓦刀、挂尺放在右前方。东家和木瓦工都要洗手冼脸,家主点烛燃香,请木工上梁。

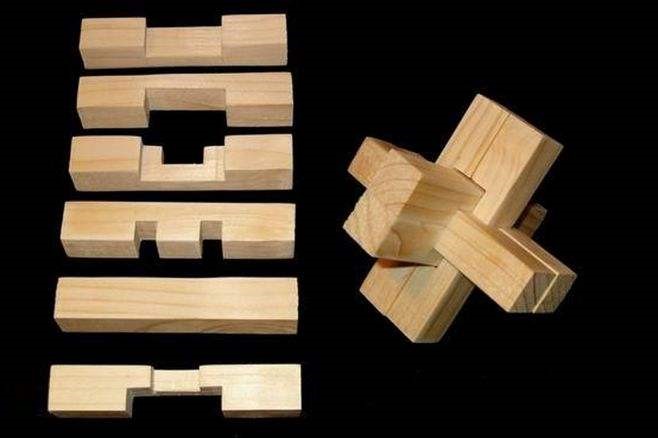

不费一颗钉子,不用任何金属铁固定,却要制作出具备高度结实性的家具,甚至使之能使用上千年,怎么能办到?

对此存有疑惑的大多是年轻人,随着木匠逐渐消失于大街小巷,年轻一代对传统手工木匠采用的榫卯结构技术并不知晓,在该期节目的录制现场,当一张张凳子及攀爬高台的阶梯在匠人们的巧手中从零到成型,可承受相当重物的压力,且整件家具上找不到一颗钉子一个螺丝时,不少年轻观众大呼神奇。相比之下,上了年纪的观众则显露出见怪不怪的淡定,语气中却充满对这门精湛的老手艺的怀念。

从某种意义上说,传统手工不再遍布满街正是时代发展、科技进步的证明,当木匠的手锯被电锯取代,以往一斧一斧缓慢的雕刻方法,用雕刻机几分钟就能完工,在如今的生产流水线上,一个工厂一天更可下线数百套家具。但高效率带来的是"特色化"的丢失,以往家家户户要做家具,都是买好木材请木工师傅亲自上门打造,如今演变成了都上大卖场购买板式家具,市场萎缩了,堪称"艺术家"的能工巧匠逐步退出舞台,老行当式微,也成为了"效率一族"和"人文一族"永远的争论议题。

工具与材料

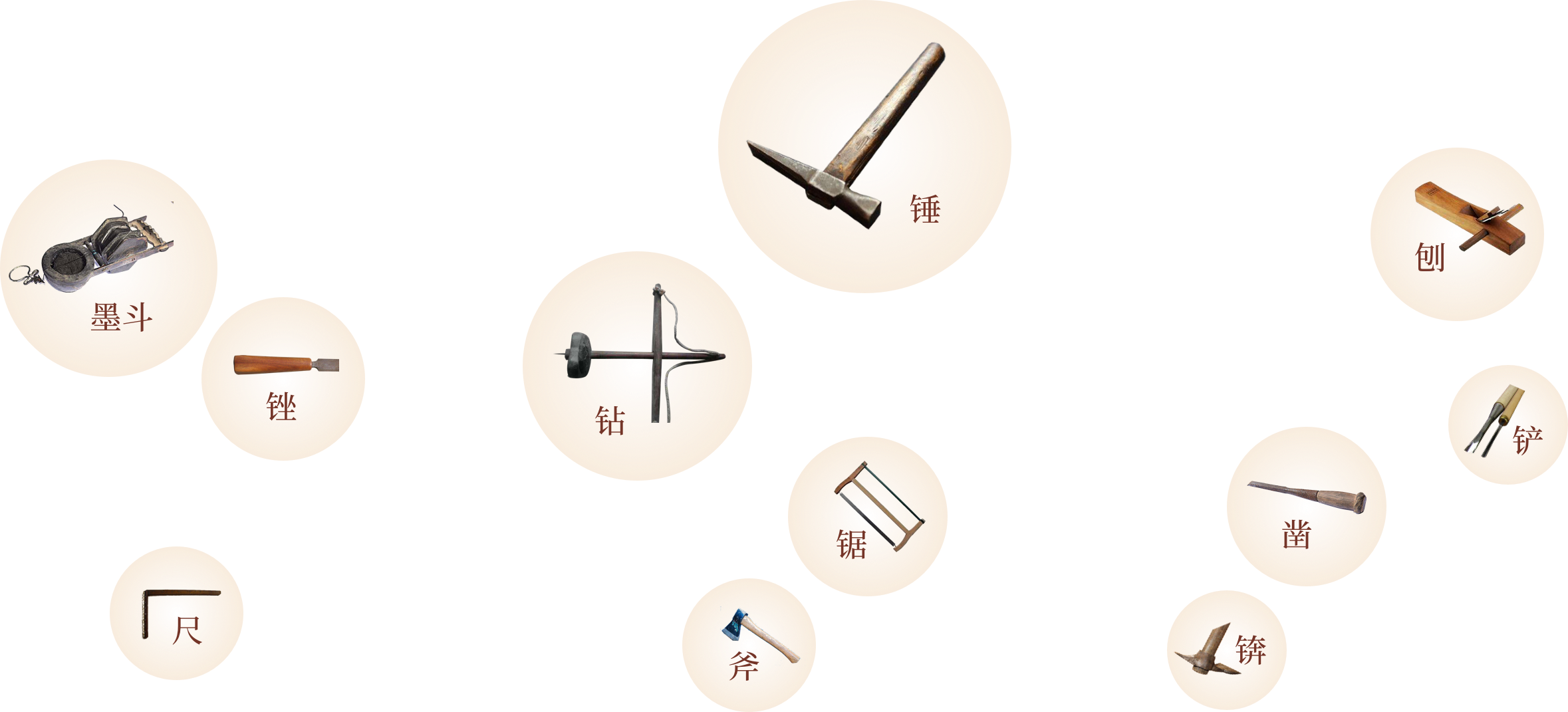

木匠的主要工具有:锛、凿、斧、锯、刨、锤、钻、铲、锉、尺、墨斗等。按制作物件,木匠要先以尺寸下料,用墨斗弹线,然后沿线锯木解板等。

工艺与过程

- 刮料

- 推刨子

- 沿缝

- 凿眼

- 卯榫

- 使锛

- 砍木料

将锯开的木料用刨子推平,这叫刮料。

木工初学一定要学推刨子,刨子种类很多,常见的有大刨、二刨、小净刨,还有拉刨。大刨主要是刮平,小刨主要是净面。刮刨时眼睛要往前看,刨几刨瞄—瞄,达到平光为准。刮平的标准是放料板时落地不响,特别是刮平的板料面贴面放不许有声音,这既需要有臂力又需要很好的眼力,更重要的是还得使料的宽窄薄厚一致。

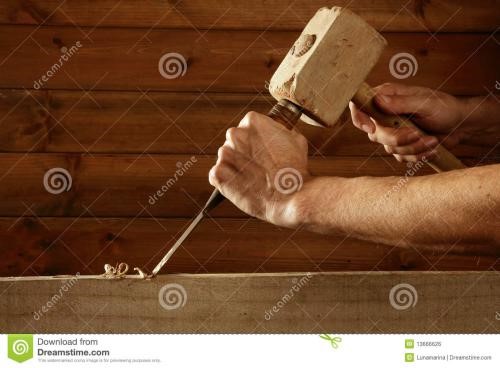

检验刮科技巧的是沿缝(冲缝)、粘板儿。 上个世纪六十年代前,乡间木匠很少用三合板、五合板,多是用自己熬制的鳔胶粘板儿。技术过硬的木匠粘板,不显缝,不开裂。木匠凿眼看似简单,实则不易。

凿眼要求不歪不扭,凿出的直眼要像铸的一样方正。训练有素的木匠,握凿的左胳膊上站个人都不抖动,左手握紧握牢掌得正,右手落斧砸凿才不会斜。掏眼时,有经验的木匠“前打后跟,越掏越深”。这就是说,掏眼要先从怀里掏起,慢慢往外掏,掏两三凿,叫前打,再拐过来往前斜打一下叫跟,这样越往外越深,到头几平掏透,一个眼正好掏一半,翻过来再掏过去,仍前打后跟掏另一半。

木匠用卯榫制作的家具一颗钉不用,又结实又美观,“钩心斗角”的古建筑,大地震过后而不倒,这种卯榫技术,既艺术又科学,令世界折服。木匠活儿其它工艺还有打扣、穿带、割角、封边、装饰、雕刻、组装、刮腻子、上漆等。

木匠使锛也是技巧性很强的活儿。“锛锛不留门,光朝脚上寻”,“用锛如用虎”,是说使锛很容易伤脚伤腿,伤腿脚叫“走锛”。现在木匠使锛不常见了,而过去检验一个木匠的本领是否过硬,使锛好坏是一个主要方面,锛是木匠的领头工具。再就是使用斧子。谚语说,“三年斧子二年锛”。可见用斧比用锛还难。

木匠斧子—面开刃,一面平,俗语说:“木匠斧子—面砍。”用斧子主要是砍小木料的,有些木料有枝权,或把小圆木砍方。砍木料时,—般要顺茬砍,不要戗茬。必要时,还要在前段先轻轻砍几斧,以防木料劈裂过深过长,损伤木料。木匠要识木纹,掌握各种木料特性,才能使用好斧和锛。

相关故事/补充材料

木匠行话

甲乙生——木匠;洒子——锯;光子——刨子;较量——尺子;百宝斤头——斧子;出壳——凿子;提炉——墨斗;打横——墨帚;必正——墨线;送动——铁锤;起心——起槽的刨子;削角——起圆槽的刨子;穿墙——做门窗;开风洞——做窗扇;洒—洒——锯木头;顶天——盖房子;钻子——铁钉子;吃——楔钉子;垫身——凳子;反背——椅子;四脚撑——桌子;飘——将木料锯斜了,或砍斜了、刨斜了都叫飘了。

赞木匠对联:曲尺能成方圆器; 直线调就栋梁材。 锯子劈开新世界; 斧头砍去旧东西。 (孔国琳)

变迁:从"脑藏图纸"的师傅到"手持图纸"的工人

已经50岁的伍凤山自上世纪80年代便开始做木工学徒,足足学了三年才出师,如今已有三十五年的经验。在那个"私人定制"的时代,伍师傅几乎一年到头都在外面做家具,周边的三个乡镇,每家每户的家具都经由他之手制作出来。

多年的磨练培养出了伍师傅的高超本领,"只要你说得出来的家具,我就能把它做出来。"只要拿到外形的要求和家具总体的尺寸,他就能自行设计出家具内部的结构,除此以外他也能自己准备木材设计图纸,曾经为年幼的儿子制作出能坐在里面吃饭和充当摇篮的折叠小摇车、能给儿子扶着学步还能听到悦耳声响的学步车都成为他最骄傲的作品。

用伍凤山的话来说,"图纸都藏在师傅的脑子里",这是纯手工制作年代其他木匠师傅赖以生存的技能。反观当下,围绕在大型机械旁的工人们拿到的现代家居图纸上早已标好多大多长,哪里打眼,哪里安一个榫头,只需要向机器输入数据,工作就完成了一大半。

让普通工人单独完成一件家具也成了颇有难度的事。今年32岁的罗财链是木工主管,管理着480个工人,他的工作是将各种家具制作流程拆分成一小块,例如,一张简易的椅子,也要拆分成靠背、腿、面板等等,每位工人负责生产线上的一个环节,离开了机械和图纸就束手无策。

虽然现在的厂房都换上了数控机器,上面的字母拼音伍凤山丝毫不识,但他依然认为老手艺是谁都夺不走的,"没有做过手工的人不懂家具内部的结构。"

罗财链也认为机械不可能完全取代手工工人。"不同的木材有不同的特质,有的很易变形。遇到雨天、到了冬天,木材能否经受天气的变化?这些都需要靠木工的经验考虑到位,而机器,给不了工人答案。"

事实上,本次被邀请参赛的六位木匠师傅最初几乎都为高薪所吸引入行,成为少数能够吃下苦头坚持下来的人,再加上一点个人的天赋,便成了如今人才匮乏的木工行业里的顶尖高手。

何平刚入行当学徒时对木工兴趣寥寥,三个月后,跟学的师傅对他说:"你不适合做这一行"。不料这句话激发了他的好胜心,何平换了工厂赌气继续学,很快就摸清了做木工的诀窍。

汤先军24岁拜师学木工后,四个月即出师,"因为师傅懒,徒弟就学得快",工作虽然很辛苦,但完工后的成品总能让他沉浸在愉悦感在成就感中。还在打工期间,汤先军设计生产的成品就被国际家具城用于宣传广告。如今,42岁的他已经成功地拥有了自己的红木制作工厂,月净收入五六万,以往的辛苦努力已经开始得到回报。

让这些老师傅担忧的是,目前厂里的木工多半是三四十岁的师傅,极少见到坚持下来的小伙子。虽然从小目睹父亲打制家具、幸运地拥有创意十足的木制玩具,伍凤山的儿子都嫌累不愿意走上父亲的职业道路,曾经跟随学徒的他"逃走了好几次",被伍凤山当做趣谈,当却代表了当下年轻人对这一辛苦但颇具前景的行业的态度。