染坊,指中国旧时经营丝绸、棉布、纱线和毛织物染色及漂白业务的作坊。是一种十分古老的行业。起源很早,唐已盛行。旧时称为“查青邱”,江湖上谓之“悲丝朝阳”或“浸润朝阳”,称染匠为“赚趾”。北京很早就以葛藤、黄麻、青麻、苎麻等织“夏布”染色为衣。

历史与现状

- 历史起源

- 历史典故

- 现存现状

染坊供奉梅福、葛洪为行业祖师,两人合称“梅葛二圣”、“梅葛二仙”等,永安染匠尊其为“染布缸神”。梅福为西汉末年人,曾任南昌尉,后出家修道炼丹,宋元丰年间被神宗赵顼封为“寿春真人”。葛洪为东晋著名道士、医学家和炼丹术家,著有《抱朴子》一书,内详载各种炼丹方技。民间传说,梅葛二仙曾化作跛脚行乞。为感恩于一对青年夫妇的施舍,他俩在酒足饭饱之后唱道:“我有一棵草,染衣蓝如宝;穿得花花烂,颜色依然好。”两人手舞足蹈、边唱边跳,周围瞬间长出许多小草。青年夫妻听闻草能染衣,便割了几筐放在缸里,过了数日仍不见动静。不久,两位跛脚汉又来借宿喝酒。临走时把剩酒和残汤全倒入缸内,顿时缸水全变成蓝色。二仙告诉说:“水蓝是蓝靛草变的,染衣可永不变色。”小俩口高兴地用它来为乡亲染布。此后,人世间便出现了染布业。该行在每年的农历九月九日,即“梅葛二圣”的诞辰,都要举行祭典。

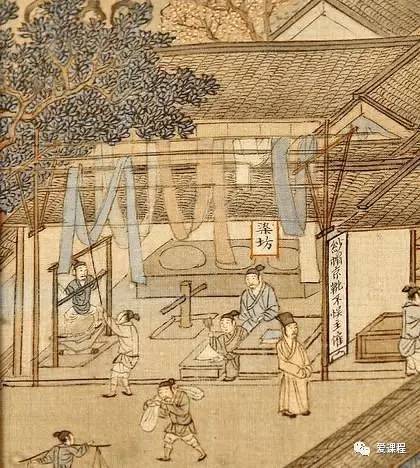

中国的染整技术可谓是源远流长。早在六、七千年前的新石器时代,我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落,能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色,织出带有色彩条纹的毛布。商周时期,染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏“染人”来“掌染草”,管理染色生产,染出的颜色也不断增加。春秋战国时出现过凸版印花,到汉代,染色技术达到了相当高的水平。唐代出现了一些新的印染工艺,宋代印染技术已经比较全面,色谱也较齐备。到了明清时期,我国的染料应用技术已经达到相当的水平,染坊也有了很大的发展。至1834年法国的佩罗印花机发明以前,我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。当今,我国印染行业发展较快,加工能力位居世界首位,已是纺织印染生产大国。

宋朝高承《事物纪原·横行武列·染院》:“周 官有染人,掌染帛。 秦为平准令。 隋 有司染署。 唐又有染坊。” 宋朝周密《癸辛杂识前集·德寿买市》:“ 隆兴间, 德寿宫与六宫并於中瓦相对,令修内司染坊。”《醒世恒言·李道人独步云门》:“有个富翁,姓李名清 ,家住青州城里,世代开染坊为业。” 清百一居士 《壶天录》卷上:“ 无锡县境,某姓染坊,歇闭后,有某甲携重赀来替是业。”

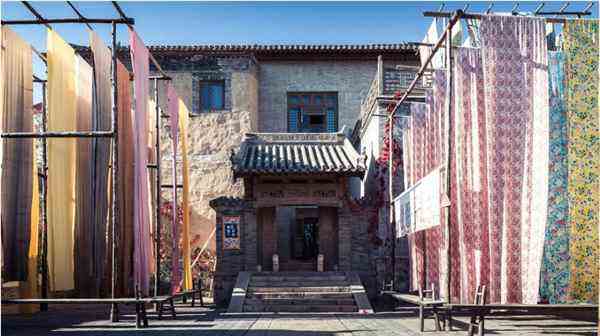

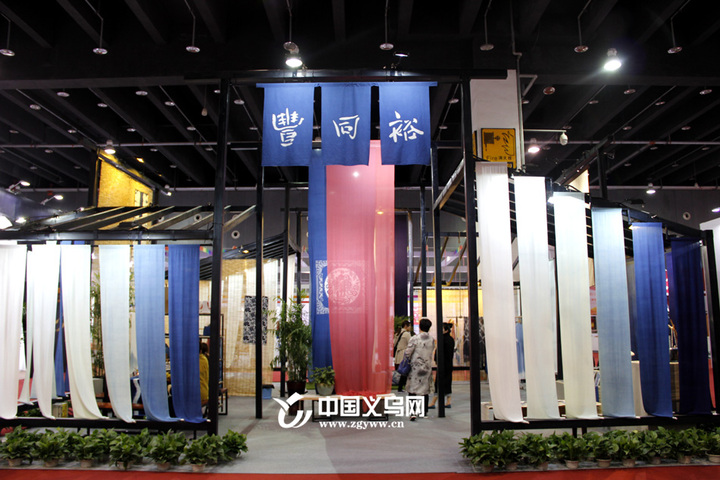

原本私营的染坊在建国后全都公私合营,现在逐渐成为旅游景点和非物质文化传承场地。

工具与材料

古时,人们以山中的赭石、丹砂、绿矾等天然有色矿物研磨成粉,用来涂抹衣物。据《周礼·天官·染人》记载:“凡染,春暴练,夏纁玄,秋染夏,冬秋功。掌凡染事。”意思是,染人负责染丝帛。凡是染色,春天煮练曝晒丝帛,夏天染黄赤色和浅黑色,秋天染彩色,冬天进献染好的丝帛成品,并掌管好一切染色的事务。周代,各地应用石染、草染、木染的技术已相当成熟。官府设有掌草、染人等专门机构,负责分管染色工艺的各个环节,从而形成了完整的染整体系。春秋战国时期,染作业已非常兴盛。

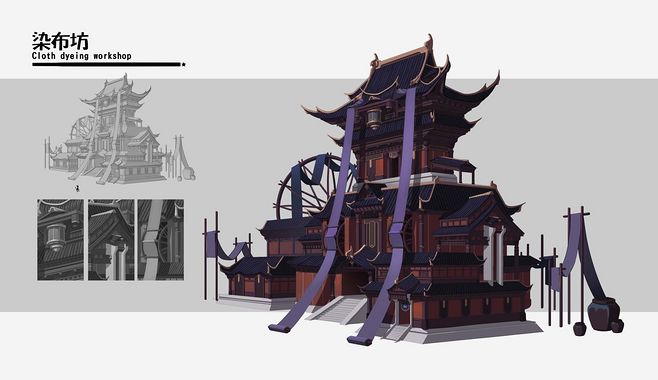

工艺与过程

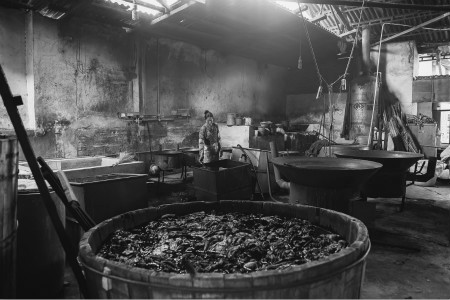

民国初期,本地染坊,多为前店后坊,有的还带有后院。染坊以铁制平锅、陶缸、木楻或青石砌成大池,内可漂洗染晒。如染坊遇有大批染件,在坊内染好后用竹筐挑至体育场、公路边、河滩上等较为空旷的地方搭架或铺地晾晒。小小山城,每到晴日,布浪翻卷,蓝靛飘香,也蔚为壮观。染后稍干的小件衣物,有的便挂在店前晾架上待取,有的则叠好放在多层的大木橱内。染坊柜台一般以硬木制成,为长形全封闭式,非常坚实。铺内有掌柜和小工支应,开据出的“飞子”和记账时均写“半拉子字”,布条签扣上也有店内暗记,外行人很难看懂,避免了冒领、骗取等现象发生。

相关故事/补充材料

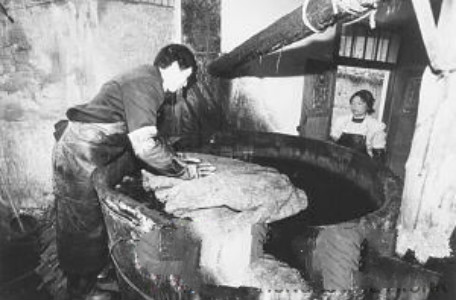

北京古北口永顺染坊。

永顺染坊创建于1900年。创始人张聚魁,年少在家乡学得一手染匠绝活,能自制土靛染料,后自己开店,为当地百姓加工染色。除靛蓝,他还利用当地的茜草、红花、槐花、紫草、五倍子、核桃壳等植物来研究其它色系的植物染料,并掌握其提炼技术,可以染出许多种鲜艳的颜色。因其染色均匀,色泽艳丽持久,在古北当地以永顺染而著名。

在染坊大门入口两侧的墙壁上写着“永顺染,草木色,手工缬,天然彩”几个大字,揭示了永顺染的鲜明特点。