过去,在相当长的一段时期内,运输及出行人们都会用到驴、马或骡子,钉马掌这个行当曾经红火一时。时光荏苒,马车作为交通运输工具已基本成为历史,钉马掌这个行当也渐行渐远。对钉马掌这一古老的行当,更多人心中不免有疑问:马为什么要钉马掌呢?钉马掌的主要目的是为了不让马的指甲(马掌)磨损得太厉害,马的指甲和人的指甲一样,都是只有根部才有神经细胞,所以钉马掌不钉到根部马就不痛。

师傅、伙计黝黑的脸映照着红彤彤的炉火,厚厚的围裙已分不出颜色,师傅手上的铁钳夹住刚出炉的铁条,放在铁砧子上不断地变换着角度,徒弟手里的锤子“叮当叮当”有节奏地配合着,不一会儿,为一只马蹄专门定做的鞋子成型了,它叫马蹄铁。

历史与现状

- 历史起源

- 发展现状

一说为先秦至西汉时期,论据是《盐铁论·散不足 第二十九》中的一段文字“古者,庶人贱骑绳控,革鞮皮荐而已”,将“革鞮”理解为给马穿的鞋的话整句话意思都变了:古代老百姓用绳子控马,马穿着皮革做的鞋。 这句话应该理解为“古时候,平常人骑马不用鞍鞯,只用马缰绳来控制,不过是脚上穿着骑没有鞍子的马所特用的皮履,马背上垫块皮子罢了”。

一说为晋末至隋朝时期,北朝乐府诗中有一首“腹中愁不乐,愿作郎马鞭;出入擐郎臂,蹀坐郎膝边。健儿须快马,快马须健儿。跸跋黄尘下,然后别雌雄。”

有实在证据证明马蹄铁存在的是隋朝初年,敦煌莫高窟302窟中有一幅开皇四年(A.D 584)的“钉马掌图”清晰描绘了钉马掌的画面,这个论点源自于船、马德二人于1992年合作的《论敦煌壁画中的一幅“钉马掌图”》一文。

但可以肯定的是,唐宋时,马蹄铁已经普及开来了。而隋朝初年的壁画中有此事物,那么从逻辑和科技发展的规律上来判断,它有可能产生的年代是南北朝时期,甚至更早的晋朝。只是未现实物,仅作推测而已。

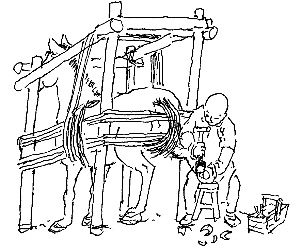

在机动车未曾普及以前,人们用马车、骡帮运送货物。因此,西固城均有钉掌铺,等待上门服务,也有在铁匠铺钉马掌的。钉马掌是个耍手艺的行当,不管骡马驴,只要是干活走路的牲口,都须钉铁掌。因为牲口角质的蹄子在干活时很容易磨损,一旦磨到了神经处,牲口就会疼的一瘸一拐,影响干活,于是聪明的人类就给它发明了一种“鞋”——马掌。铁掌显U形,两边有几个提前冲好的孔。前来钉掌的牲口要先吊绑在一个门形的木架子上,使其四蹄着地,没有回旋余地,这样即方便钉掌,又可防止牲口一旦发起脾气来踢伤人。钉掌师傅戴着厚厚的粗帆布或皮革围裙,身体呈骑马蹲裆式,提起一条牲口腿,顺手放在一只板凳一样的木砧上,先用羊角锤撬去磨坏了的旧铁掌,再用一把又长又宽的铲刀,将牲口蹄子上老化且不规整的部分切削掉。钉马掌时不同的牲口要选择不同型号的铁掌,并且前后蹄有区别,按前后蹄选出合适的铁掌。时光荏苒,各种机动运输车辆早已代替了马车。马车作为一种交通工具已成为了历史,自然“钉马掌”这个行当也已经离我们远去。

工具与材料

需要的就是这些工具,马凳、锤子、铡刀、镰刀、马钉、马掌。

工艺与过程

钉掌的时候,碰见老实的牲口,只要拿个马凳,把马蹄窝在上面就行,赶上倔牲口,那就需要上架:把马肚子拿绳拢住,栓在架上头,勒紧缰绳。

钉马掌先要把马掌削平,分寸要恰到好处。给马蹄钉钉子最关键,要掌握好角度,垂直不行,斜得太厉害就不结实,正确的角度是在20°- 30°之间,还要因马蹄大小而异。

工匠往往带上厚厚的围裙,身体呈骑马蹲裆式,把牲畜的小腿提起弯曲,压在一个高约60厘米的小凳上,用一把又长又宽的铲刀,将蹄子上老化且不规则的部分切掉。铲刀的手柄很长,直抵腋下,肩膀发力,要又稳又快。之后再把铁掌安在蹄上,用铆钉扎入铁掌小孔,然后用锤子将铆钉打进……

相关故事/补充材料

过去,在相当长的一段时期内,运输及出行人们都会用到驴、马或骡子,钉马掌这个行当曾经红火一时。时光荏苒,马车作为交通运输工具已基本成为历史,钉马掌这个行当也渐行渐远。对钉马掌这一古老的行当,更多人心中不免有疑问:马为什么要钉马掌呢?“马在奔跑的时候,马蹄很容易被路面上的石子等弄伤,所以给它钉上马掌,道理就像我们穿鞋一样。”钉了一辈子马掌的王玉河说。近日,记者辗转找到了武城县郝王庄镇姜庄村一位钉马掌的师傅王玉河。得知他要在3月3日早晨去四女寺镇张官寺集上给一位姓杨的老客户钉马掌,记者特意前去一探究竟。

王玉河戴上厚厚的围裙,身体呈骑马蹲裆式,把牲畜的小腿提起弯曲,压在一个高约60厘米的小凳上,用一把又长又宽的铲刀,将蹄子上老化且不规则的部分切掉。铲刀的手柄很长,直抵腋下,师傅用肩膀发力,又稳又快。之后再把铁掌安在蹄上,用铆钉扎入铁掌小孔,然后用锤子将铆钉打进……

整个给马“穿鞋”的过程用了不到二十分钟,尽管王玉河已经年近七旬,但是动作依然巧妙、精道、利索,围观者无不啧啧称奇,赞叹不已。“杨师傅的这匹马比较温顺,到现在已经两岁了,几乎每隔半年都会给它切一下脚掌。过去,遇到不听话的马,需要将它捆在木架上,两个成年人摁着,一个人负责钉。稍不留神就会被马蹄踢到,受点小伤也是在所难免。”王玉河说。

王玉河今年69岁,武城县郝王庄镇姜庄村人,从1972年开始钉马掌,与马结缘已经有42年的时光。王玉河说,当时刚刚结婚,村里的年轻人大都盖房子、做木匠活,一天下来,也不过挣一块七毛钱。但是从事钉马掌这个活,一上午就能挣一块五毛钱。

当时,正好有一个陵县籍姓黄的师傅下乡插队,长期住在姜庄村。于是,利用农闲时间,王玉河和黄师傅学起了钉马掌的生计。

王玉河说,上世纪七十年代末八十年代初,钉马掌这个手艺曾经红火一时,南到丁王庄,北到小屯,方圆几十公里,谁不晓得他“姜庄老王”。有时候,他早晨五六点钟出门,沿途骑着自行车,边走边接活。

一天忙完,回到家都到晚上十一二点了,四节电池的手电照着回家,两天就用没电了。王玉河说,按照当时(钉一副马掌6块钱,一副驴掌2块钱)来算,最多的时候一天能挣到150多块钱。

如今,一晃近半个世纪过去了,这个行当几乎绝迹,附近几十个村都找不出三两匹马,去年一年钉了都不到10副。“我想找马找不到,养马的人找我也不容易。”王玉河叹了一口气。为了维持生活,从2002年开始,他不得不去外地打工。

钉上铁掌的牲畜,走路时特别有精神,尤其走在石板或水泥硬化街上,铁掌踏撞石板发出清脆、响亮的“嗒嗒”之声,给人们传递了它们过街的信息。这个渐行渐远的行当,不仅在过去的时光中维持了王玉河的生计,也在时光变迁中,给这个时代留下了一个个清晰的烙印。