赶车,又指驾驭畜力车。赶车人称为驭手,俗称“赶车的”、“车把式”、“车老板”等。赶大车在我国有着悠久的历史,而从古到今随着车的形制、用途变化,赶车的地位也随之变化。赶大车平时除了迎来送往之外,还需要学会待人接物,装车卸货,交际应酬,是一门具有相较技巧性的职业。

历史与现状

传说中,我国的车是4000年前黄帝发明,也有说是夏代奚仲创造。确切地说3000年前的殷代,就已经有完美的马车了。当时的车主要是用于作战,多为4匹马驾车是为“驷”,其车称为“乘”。所谓“千乘之国”、“万乘之国”,是说这个国家有车多少“乘”,以此区分国家的大小、强弱。非战车有三马驾车者为“骖”、两马驾车者为“骈”。古人乘车是站着驾驭,而驾车则是古人必修的“六艺”之一,名曰“御”,与礼、乐、射、书、数合称六艺,是必修之礼。本篇所说的赶车,是专门记述近现代驾驭双辕车。

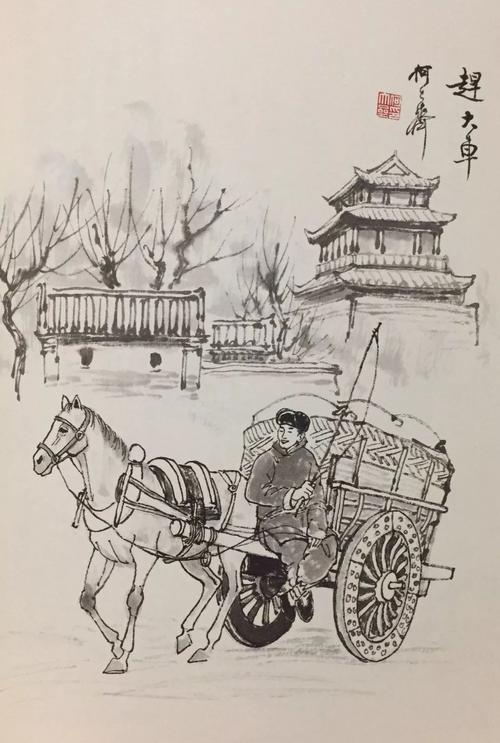

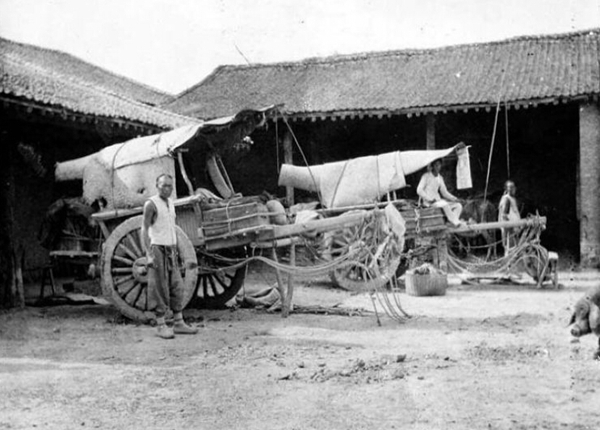

此阶段的车大体分为三种:第一种车是轿车,俗称小车子。清末民初,民间坐轿的渐少,上层有钱人开始坐起轿车——像轿子而装上轮子的骡子车。为了显示身份,车子打制讲究、装饰华丽、漂亮,拉车的骡马肉满膘肥,鞍马具、銮铃、车铃配备齐全。车夫也打扮整齐,红缨长鞭。赶起车来人走碎步,马踏有声,配合车铃、銮铃:“的答答,叮咚咚,哗呤呤……”和谐而有节奏,恰似交响曲。马随鞭子转,尤其是富家集会、办事,各家的轿车云集,车夫各显本领,玩的那叫派。到了民国后期,小车子也渐少了,只是办喜事的还能见到“篷子车”。第二种车用于“拉脚”,即客运和货运。拉脚的车是普通大车,装上席棚遮风挡雨用于拉客,不设席棚者一般只为商贾运载货物。有的客货两用,即有货拉货,同时备有简易的布棚,有客时,支上布棚又拉人。第三种车就是种地、收秋的农用车,俗称“大眼车”,农闲用于走亲访友。前两种牲畜多用骡马,车把式为专职,后一种牲畜多用牛,车把式为临时性兼职。

一说“赶大车的”,多指第二种车把式,不论拉货、拉客,是以拉脚为业。“赶车的”由于其职业特点,在人们心目中形成不同的看法,有了不同的评价。解放前,赶车的不论拉人、拉货,“宰客”现象时有发生,有的还与“黑道”勾结,发不义之财。加上他们走南闯北,见多识广,练就的油嘴滑舌、能说会道、见风使舵,只占便宜不吃亏,难免与人隔膜。于是那些有地位的人或吃过亏的人编出“厌恶话,疙瘩磕儿”:“车船店脚衙,没罪也该杀。”其实,他们多数还是凭本事、凭力气赚些辛苦钱。白天一天的辛苦跋涉,装货卸货,风吹日晒,只要住进店里,卸了车,喂上牲口,洗过澡,或抽烟聊天,或喝酒打牌,或躺在炕上,算着一天的收入,忘了一天的苦,用他们自己的话说:“别看白天苦,爷们有晚福;只要一住店,给个知县也不换。”因此普通人们对他们的看法是“下眼观,心还馋”。到了搞合作化时,普通的社员对赶车的没有了下眼观而只剩下了羡慕。因为,普通社员每天只挣工分,而赶车的是工分加补助。当时有个顺口溜,把农村生产队的社员分成十种人,其中第五种人就是赶车的:“五种人,赶大车,鞭子一晃有吃喝,工分不少拿,一天补助一块多。”而普通社员排在最后:“十种人,扛大锄,拾柴禾割草养活猪。”在人们心目中,赶车的这份活儿是:“好汉子不愿干,赖汉子干不了。”

而在解放以后随着交通工具的变革,畜力车即赶大车的,也渐渐淡出了历史。如今只在北方一些农村地区还能看到他们的身影。

工艺与过程

调教使役

当一名合格的车把式,首先必须会调教牲口。调教牲口最好从小做起,因为此时还没有养成不良的习性,调教起来就可以随心所欲。未学套的骡马,开始拴在外手车辕车独子处,跟随成年牲口上路,锻炼胆量,适应环境,接触赶车人指挥牲口的口令。一般经过几个月上路,开始教其上套。先用套包蹭牲口头、颈、膀子,进而套到脖颈上,使其逐渐熟悉;然后撩起夹板、搭腰,引导牲口稍入车辕中,稍入,牵出,反复若干次,使其自然形成习惯;最后套入车中上路。有的是拴在车上锻炼一段时间后,套入边套,跟随长套牲口“学习实践”。调教牲口要“恩威并重”,关心体贴、循循善诱和训斥惩罚相结合,掌握分寸,恰到好处。

使役,首先要摸清牲口的习性,顺制有别。俗话说:“马无夜草不肥。”说的是骡马等整蹄(奇蹄)牲口喜欢夜静吃草,所以必须把夜草喂好。“恋黑的骡子起早的马。”是说马早起套车,精神抖擞,不赶即跑;骡子恋黑不吆喝也猛拉,身上一见汗,越拉越来劲。所以,马起车要适当限速,使其保存体力;骡子收车前不要再轰赶,可任其自然。骡马卸车后要遛,任其打滚解乏,然后扫净身上草屑灰土,开始喂草,吃饱后饮水;刚干完活不能立即饮水,否则易生病,俗称“炸”肺。每天早起套车先看看牲口的鼻头、嘴角是否湿润,眼角是否有眵目糊,是否打响鼻(指骡马)就知道是否上“火”,看有没有“腹胀”等,赶车的都懂一些为牲口治疗小伤小病的方法。对牲口关心体贴,饲饮合理,才能使其有旺盛的精力、充足的体力,保证正常出车,驾拉卖力。

鞭子是给牲口立威的,一要打得响,二要打得准。打得响,能起到为车壮威、震慑骡马、惊醒路人、联络同行等作用;打得准,能够驯服顽劣牲口。牲口再烈性,也有其弱点,就像练武的命门。甩好鞭子的驭手,一鞭子打在耳台后,可将骡马震得立即跪下来,再轻轻在嘴角处用鞭稍一勾,又能使其仰首站起来。如此反复几次,多么顽劣的牲口也就服服帖帖。鞭子能使牲口激凌打颤,光滑的皮毛上却不留下一点鞭痕。这才叫“好鞭头子”

驾驭技巧

装车拉货,尽量使牲口舒服些。如果太辕轻,牲口被“吊”着走路,有劲使不上;太辕重,压得腰蹋着,吃力走不动;扎好套包勿打膀子,放平鞍屉勿磨脊梁,拴好套股勿伤大胯。有了骡马的配合,赶车的自身需要有过硬的功夫。脚下平稳利落,根基扎实,眼观路况,冷静沉着,反应机敏,做到知己知彼。一是熟悉自己所使牲口的体力,载该装多重,一般掌握装满载,不超量。二是了解所经路途,不超宽,不超高,防止出事故。三是识路况,审时度势,道路崎岖不平、重载下坡,抱着车辕子,帮助牲畜驾车;道路泥泞、重载上坡,命令牲畜提前加速。人畜配合,才能安全、快捷。

修整套具

途中出现了意外,要当机立断,首先抢救牲口。为了救牲口要不惜割套断索。不论割断的、拉坏的马鞍具要会修理,绳套断了要会插(接)。不然,“前不着村,后不着店”,抛锚影响路程。俗话说:“不会插套,纯属半吊(半破手艺)。”一个合格的车把式必须会叉缰绳、套。

插缰绳,是将缰绳插在“旋子”上。“旋子”,是两只铁圈用一蘑菇头形的轴连在一起,能左右旋转,龙头下颌穿入大环,缰绳插接小环。有了能旋转的旋子,拴牲口时免的拧劲绕脖子。

不论是插缰绳、插煞绳还是插套,都离不开车把式随身必备的工具——“鱼刀子”,就是一把折刀。刀把系牛角、硬木等为之,似鱼形。刀,紧急情况用来割套索;刀把相当于插杠,插套和缰绳时用其插入劲股,帮助松股穿过。

拴牲口的绳扣也有讲究。根据整蹄牲口站着睡觉休息的特点,骡、马要拴在槽头上方的铁环或横杠上,为了解缰绳方便,缰绳头可回过来同路穿过,系一个活扣,一拉即开。对会用嘴叼拉绳头解扣的牲畜,则应不回绳头。牛是反刍动物,站着吃草,卧下倒嚼睡觉。因此,牛一般是拴在槽旁的桩子上,绳扣在木桩上可松可紧,可上可下,方便牛的起卧。

相关故事/补充材料

古时候有“造父习御”和“赵襄王学御”的故事,讲述的都是如何才能成为一名合格的驭手。首先掌握训教马的常识,《管子·形式解》载:“造父善驭马者也。善视其马,节其饮食,度量马力,审其足走,故能取远道而马不罢。”而王子期教赵襄王说:一个车夫驾车最重要的是把马套在车辕里要很舒服,人的心意要与马的动作协调马才能跑得快,跑得远。从古到今赶车的都懂得对牲口体贴入微,人畜是“灵气相通”的。

20世纪50年代末,某运输社有一位赶大车的师傅,一次在山上装了满满一车石头,将长套卸掉拴在车后,只用辕马拉车,慢慢地顺山坡路将石头车放下来山。突然,赶车的师傅被一块石头绊倒,平身跌在车轮前,眼看一场大祸难免,赶车的吓懵了,闭眼等死。那驾辕的马见主人跌倒拼命墩住车,回头用嘴叼起主人,慢慢将车放至平地站住了。他像大梦一场,醒过神爬起来,见那匹辕马浑身汗水如雨淋的一般,四条腿突突直颤。他抱住马的脖子,激动之情,难以言表。休息了一会儿,他用拉长套的牲口驾辕,将辕马拴在车后跟随,回到运输社里。后来,他要退休了,用其退休的钱将这匹救命的马买回家里,不再让它干活,将其喂养直到老死。

赶车的衣着打扮虽没有也不可能有统一规定,但每一时期都会随形势变化,约定俗成的兴起一阵风,穿什么戴什么不约而同。

比如“小车子”时期,赶车的一色条绒裤褂、坎肩、双皮脸靸鞋。条绒俗称“趟子绒”,过去镖行的“趟子手”大多穿它,因而称之。赶小车子的受雇于大户,不但赶车,还兼做保镖,慢慢地所有赶小车子的都穿起了“趟子绒”。

20世纪50年代,运输户组织起来成立运输合作社,正值中苏友好,赶车的领头穿起了苏联大花布,一色的花袄、花裤,到了冬天一色羊皮光板大衣,白天当袄,夜间当被。有的不与多数穿着一样,但有两样东西却是人人必备的。一样是修鞍具和插套用的“鱼刀子”挂在腰间,一样是一块三尺见方的蓝布头儿,对折成三角形,或蒙在头上作头巾,或系在腰间作褡包腰带。装卸货物时,将其单开做脚行布,闲时买东西,四角一拎又成了提兜。因其用处多而方便,普通的农民们也纷纷效仿,下地干活也清一色的“蓝布包儿”,收工时,捡些粮食、挑些野菜兜回家来。

新中国成立后,人民当家做了主人,多数人家有了自己的车。种地收秋是老牛拉的“大眼儿车”,花轱辘车曾与其并存,跑运输是清一色的胶轮车。胶轮车肩负着客运、货运两项任务。胶轮车上有的备有一付活动车棚,可装可卸,装上可遮阳挡雨,方便乘客。1957年,剧作家吴祖光和夫人、评剧表演艺术家新凤霞来滦南县双柳树村访问杨三姐时,就是从滦县雇的这种车颠簸60多里到滦南的。