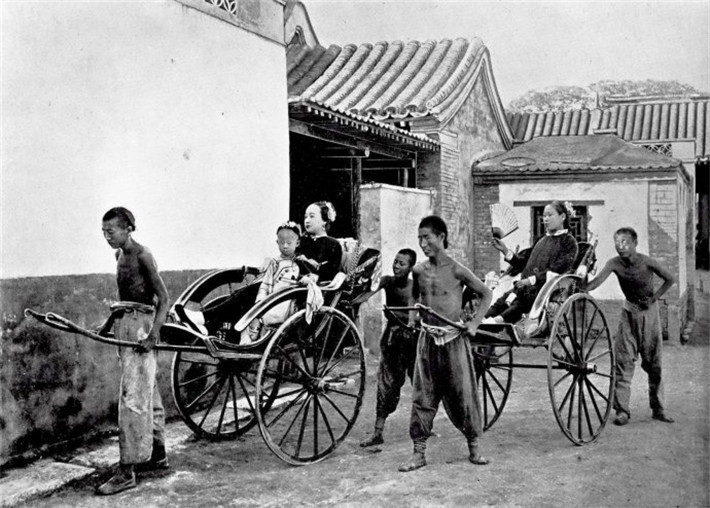

人力车是一种用人力拖拉的双轮客运工具,为引人注目,招徕生意,车身涂黄漆,故又名黄包车,黄包车前身叫“东洋车”,约1870年创制。同治12年(1873年),法国人米拉看到黄包车便利,拟从日本购进,并向法租界公董局呈报一份计划,要求“在两租界设立手拉小车客运服务机构”,并申请十年专利经营。后经法租界公董局与公共租界工部局协商,同意由两局发放人力车执照,并批准路程价格。著名作家老舍的《骆驼祥子》描述的便是20世纪20年代军阀混战时期人力车夫的悲惨命运。

发展现状

民国初年,黄包车已风靡京、津、沪、汉等大都市。武进县于民国六年(1917年)筹建人力车公司,民国七年第一家人力车公司合兴赁代所开始营业。至民国十五年(1926年)已有中合兴、北合兴、老合兴等3家,另有快利一家未列入。民国十七年(1928年),西门通新闸、北门通龙虎塘、南门通湖塘桥等处公路告竣,城区内有些街道拓宽,于是人力车通行范围大为扩展,人力车公司又有发展。民国十七年后,相继开有福利、先后、利民、顺记、安泰等人力车行。

至民国二十一年(1932年)一月,全县甲等人力车30辆,乙等人力车570辆。至民国二十四年(1935年)六月,本邑车行有合兴、快利、捷程等20余家,出租黄包车黄750辆。至民国二十六年(1937年)抗战前未变。在此期间人力车夫已有2000余人,人(车夫)多于车近3倍。虽人力车一再限制发展,但从业求车者无法控制。沦陷期间,仍有黄包车营业,敌伪新贵凭借势力,劫得老车商车辆为己有,成为新车商。工人亦有购车自营者。

民国三十四年(1945年)十一月十六日颁布整理营业人力车条例,新老车商出租车辆和车夫自有车辆重新登记开业,当时以2000辆为限。到民国三十六年(1947年)车商有20多家,有车1200辆,车夫自置车约600-700辆。人力车夫(包括季节性的)大约3000多人。解放前夕,全城有人力车公司和车行达30多家,黄包车数达1300多辆,黄包车商团体有“人力车租赁同业公会”,黄包车工人组织有“人力车职业工会”。

黄包车首先在县城发展,民国十六年七月戚墅堰商办益民人力车公司,额定黄包车20辆,县公署批准西街至火车站可以通行。民国十七年(1928年)五月一日,“城建局长庄中希(庄启),偕同通江路常委会委员等,赴奔牛开通江路第二次常委会随乘黄包车4步(辆),一路经过新闸镇参观蚕桑指导所,又经过连江桥察看河工,并随途考察各段筑路成绩,至中午莅奔,一路观者骇然,可谓开风气之先”,武进报为此特以《武丹路通黄包车》之标题报道黄包车第一次下乡的情况。同年有人拟筹建丹阳路黄包车公司。

至民国二十年(1931年)奔牛也曾开办人力车行,有少量黄包车。县城至周围集镇通黄包车的已有龙虎塘、湖塘桥、白家桥。乡镇除奔牛外,无此行业。由于下乡都是长途,黄包车夫拉车奔跑不胜劳累,故黄包车在本县40余年历史,来乡镇者不常见。

现如今的人力车经过相关部门的统一管理得以重现,人力车多出现在一些旅游景点,并且车夫兼职景区讲解员,因此收入不菲。这些景点的车夫已经成为专业车手,拉车这个行当也成为了一种新型职业。

工作过程

老北京拉洋车,有拉白天的、拉晚儿的、拉包月的、拉牌儿车的,反映出当时不同阶层的需求。拉白天的人早晨从车厂子拉出洋车,溜溜儿的得在街上转悠一天,挣几大枚为的是养家糊口。拉晚儿的天黑出车,拉点儿过夜生活的主儿,实在拉不到客人,只能去各大戏园子和灯红酒绿之所的外边趴活儿等座。

“车夫”的艰难处境

胡适先生当时针对人力车夫的境遇大发感慨:“那些圆颅方趾的同胞努起筋肉,弯着背脊梁,流着血汗,替我们做牛做马,拖我们行远登高,为的是要挣几十个铜子去活命养家……。”人力车夫是一个辛劳困苦的阶层,不仅拉车时间长,而且拉车时需长距离奔跑,劳动强度大,时有体弱生病的车夫暴毙在拉车的街上。上了年纪的车夫,跑不动了,只能租到破旧的洋车,帮人拉些家什伍的,一般没人坐他们的车子。拉车全凭力气赚钱,车夫早晚奔波,如果一天不拉车,便一天没饭吃。