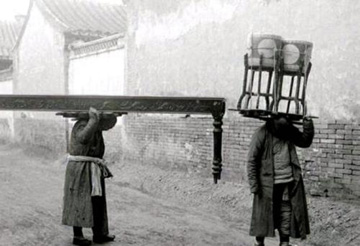

在解放前的北京,马路上常见有人为人搬家或代人送嫁妆的窝着脖子,背着东西健步疾走。这种行业在老北京七十二行中叫“窝脖儿”,也叫“扛肩”的。这个行业干久了,窝脖人都留下残疾。一般从业者脖子上都会留下一个大包(肉垫子)。甚至会被压成驼背(北京人叫“罗锅子”)“窝脖儿”是俗称,实际就是扛肩业,属于有特殊技能的搬运工人。

发展现状

旧时京城,人力并不不值钱,许多物品本应是骡车、马车搬运,却由“窝脖儿”来扛,这是因为雇“窝脖儿”比雇马车还便宜。这种工人既隶属于喜轿铺,又隶属于车脚行。除了给穷人家运送嫁妆,他们主要是给大家主搬家时扛些佛龛、神像及硬木家具、古玩玉器等。

而时至今日,“窝脖儿”这个行当随着洋车、排子车、三轮车、汽车等较为先进的交通工具增多而逐步减少,及至全部消亡。

工作过程

脚行头儿在招收“窝脖儿”时,都要进行严格的考试。其方法是在托板上放一只碗,并倒入凉水,让应试者扛在肩上,跑一、二华里,水不能洒,才算合格。不过,一般的搬运工人,经过长时间的实践,获得丰富的搬运经验之后,也可以“升级”为“窝脖儿”。

“窝脖儿”运送货物时,先是将一根长二尺、一寸五见方的木棍横放在颈椎和两肩上,再将所扛物品放在木棍上,保持平衡即可。这种方法适合不用绳索捆绑的大件木器。如果扛数件物品,那就要把物品码放在一块一米见方的木板上,用绳索捆好,再由旁人帮助把货物抬放到“窝脖儿”的肩颈上。“窝脖儿”伸手向上扶住货物,头只能偏向一侧或低着头,所以人们管这一行叫“窝脖儿”。在运送货物过程中,路上不能停歇,不能抬头,眼睛有时要向上翻着才能看清前边的路。进院门、屋门时要半蹲下身子,用眼角余光观察四周,不能磕碰承运物品。这不但需要力气和耐力,还需要经验和技能。

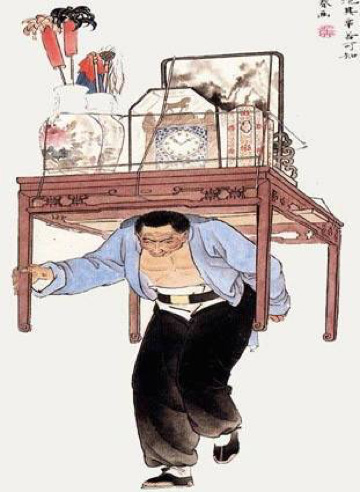

“窝脖儿”也须有一定的技能,没有技能就“窝”不了那些又长、又高、又重、又易碎的物件。比如“窝”夹几案,一条案有一丈三四尺长,外行人确是“窝”不走的。“窝脖儿”的还得善走,有健步如飞的本领。另外,“窝脖儿”还须有拆装各式硬木家具的本领。如果不会拆,有些东西就“窝”不走。像“罗汉床”,不拆开运,扛在肩上,就像“窝”着一个小房子。

“窝脖儿”不但要善于负重,善于长途行走,还要懂得礼节,会讨好请赏。给人家送妆奁时,把东西放好,马上要给本家道喜;给大宅门搬家,如有神像、佛龛,到新居后一定要先通知本家老爷接神,然后须两人小心抬进去。把龛放好后,照例要给主人请个安,说声:“您新乔多吉啦!”这样主人自会多赏些“小费”。

“窝脖儿”的艰难处境

据说,民国初年,京城有一要员大户搬家,雇了不少“窝脖儿”。头前请的是神像、佛龛,紧跟着搬的是煤火炉子,上面还有一把壶,再往后才是玉器、瓷器、豪华家具和细软。一溜“窝脖儿”穿大街走小巷,鱼贯而行。他们一只手扶着颈上托板,另一只手前后摆动,透出一股精气神来,直引得路人纷纷驻足观看。突然,扛煤火炉的那个“窝脖儿”身子一晃,炉子落地。原来,这炉子火很旺,上面还蹲着一把灌满水的铁壶,一路行走,水沸溢出,烫了“窝脖儿”扶托板的手。这下可惹了祸,管家不问青红皂白,三下五除二就将这个“窝脖儿”打得遍体鳞伤,动弹不得。原来,本家很迷信,乔迁时要带上火炉,还要火旺,取今后的日子红火旺盛之意。水是财,自然不能少了水,因此,炉火上面蹲了满满一壶水。后来,这个“窝脖儿”不但没有得到脚钱,还被打残了一条腿,再也不能从事“窝脖儿”搬运业了。有一首《竹枝词》曾描写他们的凄苦境况:

勾背窝脖载重行,饥寒家小时在心。

马牛不似余辛苦,最怕倾斜破碎声。

民俗学者齐如山先生说,在他年轻时,有一次从和平门出来访友,竟然碰到这么一件事儿。一个窝脖的肩头上,可着托板立着一只硬木条案,案上放着座钟、座镜、两对掸瓶、帽筒,正中间还平放着一碗水。一帮闲人围着看热闹,这位爷旁若无人,一直朝前走。齐先生也觉得神奇,竟跟着他一直走到了地安门的旧古楼。到了楼口,他才把条案放下。大家凑前一看,案子上的那碗水,连个水珠儿都没有溅出来。观者无不啧啧称奇。仔细一打听,原来这个窝脖的是在与某人打赌,所以才特别地显一显自己的本事。