老北京人管糕点叫“饽饽”,生产、销售糕点自然就叫饽饽铺了。正明斋是北京城里一家老字号,早在清同治三年(1864年)就开业了,地址在前门外煤市街。创办者孙学仁是山东掖县人,早年间进京,摆小酒摊赚了些钱,买下煤市街南头路东的三间门脸房,正式开办正明斋。

老北京的饽饽铺可以分为汉民和回民两大类。回民的清真糕点是用素油制作的。正明斋属于汉民糕点铺,品种很齐全,质量也有保证。北京人吃的糕点有的是季节性的,像二月初一吃太阳糕,是用大米面做成的蒸糕,方形,上面有小鸡图案。四月份吃鲜花玫瑰饼、鲜花藤萝饼、榆钱饼。

历史与现状

- 历史起源

- 历史典故

- 现存现状

为什么点心要叫饽饽呢?追根溯源,这其实还跟前面提到的“凌迟”酷刑有关。前面已经说过,凌迟都要求要达到一定的刀数,然后犯人才能死,目的就是折磨犯人。但是众所周知,中国是一个“人情大国”,不管什么事情都还是可以走走后门的。于是有些富裕家庭为了让自己的亲人少受痛苦,就会事先打点好监刑官、刽子手,以及其他的相关人员。这样,在动刑的时候,刽子手就会首先在犯人的心口悄悄来上一刀,将其杀死,然后再慢慢地割那三千多刀。而这心口上的一刀,就被叫做“点心”。因此,在明清时期,“点心”在北京人眼中就是一个非常不吉利的词,平时是绝对不会有人用的,而饽饽就成了点心的代称。唐鲁孙先生在“北京的饽饽铺”文中写到:“民俗专家金受申常说,‘北京最老的店铺,可能要算饽饽铺了。而北京过去最有名的饽饽铺必数始建于1864年的“正明斋”。正明斋始建于清同治三年(1864年),创办人孙学仁,山东掖县人。早年家境贫寒,清道光初年(1821)年掖县大旱,孙学仁的父亲只身一人来到北京谋生,向同乡借了一些银钱,在前门外肉市摆酒滩。由于买卖实在,待人热清,生意越做越好,后来把儿子孙学仁招来帮助经营,父子省吃俭用,几年后有了积蓄, 在肉市南头路东开设了正阳楼酒楼, 经营菜肴和酒,生意十分兴隆。于同治三年五月(1864年5月),又在前门外煤市街开设了“正明斋饽饽铺”,聘请名师,精选原料,精工细作,自产自销满汉饽饽(糕点)。由于货真价实, 质地优良,产品问世后,备受各界青睐,并很快进入宫廷御膳。民国时期,袁世凯、曹锟、吴佩孚、张作霖等军阀、政客,也喜吃正明斋的糕点。1914年、 1915年该店的帐本上,还有袁世凯欠帐未还的记载。京剧名演员郝寿臣等也经常光顾。清末崇彝在《道成以来朝野杂记》里,把正明斋誉为北京有名的三家饽饽铺之一。

(1)清.富察敦崇 《燕京岁时记·元旦》:“是日,无论贫富贵贱,皆以白麪作角而食之,谓之煮饽饽,举国皆然,无不同也。富贵之家,暗以金银小锞及宝石等藏之饽饽中,以卜顺利。”

《儿女英雄传》第十五回:“说话间,姨奶奶吃完饽饽。”曹禺《日出》第三幕:“外面叫卖的声音:(寂寞地)硬面饽饽!硬面饽饽!”萧乾《老北京的小胡同》:像“硬面——饽饽”,中间好像还有休止符。

(2)北洋军的曹锟最爱吃重阳花糕,当了大总统之后,有一年关照嬖人李彦青订一批重阳花糕给他几位贴心的旧属,谁知李彦青事一忙给忘了。重阳节曹锟在怀仁堂宴请政要听京戏,忽然问王承斌吃到花糕没有。王根本未曾蒙赐,又不便说明,含糊其辞。李彦青知道早晚西洋镜拆穿,一定有麻烦,于是连夜派人到正明斋叫开大门,立刻开炉赶制两千只分别送出。后来正明斋的郭掌柜说,过了重阳再做花糕,还是他毕生仅有的一次。但此例一开,北平饽饽铺一年到头都有重阳花糕卖了。(《唐鲁孙谈吃》,唐鲁孙著,广西师范大学出版社2005年1月第1版,第25页,“北平的重阳花糕”)

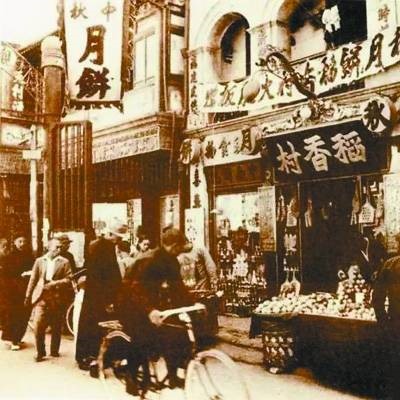

现在的饽饽铺大多数都消失了,但是取而代之的是同样卖糕点的稻香村。

工具与材料

面,鸡蛋,花生油,果蔬汁液

工艺与过程

1.把除黄油外的原料混合在一起,揉至面团表面光滑细腻,且能拉出比较厚的膜。

2.加入黄油揉至拓展阶段,放在温暖的地方进行发酵。

3.基础发酵结束后,面团排气,之后分成六个。

4.把面团排气并滚圆,然后放在烤盘上。

5.在面团的相应位置,用双手的小指对着穿小孔,将红枣片插入其中。

6.把面团放在温暖的地方进行最后发酵。

7.最后发酵结束后,在面团表面涂蛋液。

8.放入预热至180度的烤箱中层,烘烤20分钟。

相关故事/补充材料

讲起杏仁干粮和状元饼这两种饽饽,里边还有两段有趣的传说。清乾隆年间,有个书生发奋读书,决心赴京赶考。但家境贫寒,缺乏川资,大比之年进京,老母疼儿,想把干粮做得既好吃又不硬。于是向邻居借来麦面、油糖,又把积攒的一点甜杏仁捣碎合在面里,精心细做。书生带上母亲制作的干粮、日夜兼程,赶到京城,后来金榜题名,在朝为官。每当他吃饭时,就想起老母做的杏仁干粮好吃,就让家人经常给他制作杏仁干粮吃。后来,此点心逐渐传入民间。状元饼是正明斋的又一传统产品,饼模上刻有“状元”二字。相传北宋时期,每适逢大比之年, 各地贡生到开封府应试,都想金榜题名。有一商人为迎合考生愿望,以面、油、糖和果料为原料,制作了一种糕饼,取名“状元饼”,以示吃了它中状元。糕饼一上市,立即受到考生们的欢迎,十分畅销。此后,皇室贵族迎宾待客或嫁女迎亲时,常以状元饼为上等礼品招待和馈赠。