年画是中国画的一种,始于古代的“门神画”,中国民间艺术之一,亦是常见的民间工艺品之一。清光绪年间,正式称为年画,是中国特有的一种绘画体裁,也是中国农村老百姓喜闻乐见的艺术形式。大都用于新年时张贴,装饰环境,含有祝福新年吉祥喜庆之意,故名。传统民间年画多用木板水印制作。旧年画因画幅大小和加工多少而有不同称谓。整张大的叫“宫尖”,一纸三开的叫“三才”。加工多而细致的叫“画宫尖”、“画三才”。颜色上用金粉描画的叫“金宫尖”、“金三才”。六月以前的产品叫“青版”,七、八月以后的产品叫“秋版”。

历史与现状

- 历史起源

年画是中国特有的民间美术形式,其名称有一个不断演变的过程,在宋代曾被称为“纸画”,明代则称为“画贴”,清代称作“画片”、“画张”、“卫画”等,直到清道光29年(1849年),李光庭的《乡言解颐》一书中始见“年画”一词。

年画起源于汉代,发展于唐宋,盛行于明清。年画正式形成于北宋时期。当时,繁荣的商业和手工业、日渐成熟的雕版印刷术、丰富的民间庆贺新年活动等为年画的发展提供了良好的社会条件。汴京(今河南开封)和临安(今浙江杭州)的岁末市场上开始印卖木刻年画,题材上也大为扩展,如风俗、戏曲、美女、娃娃等年画题材开始出现。南宋时期的木版年画更加丰富。

元代是年画的低落期,多数都是宋代同类年画的延续。此时出现的一种叫做《九九消寒图》的历画,为后世所沿袭。

到了明代,小说、戏曲插图的勃兴对年画的发展有很大促进,寓意吉庆祥瑞和表现民间风俗的内容得到重视,年画的创作印制和购买张贴逐渐发展为欢乐喜庆、装饰美化环境的节日风俗活动,一些年画的典型题材,如“一团和气”、"八仙庆寿”“万事如意”等已趋于定型。短版拱花技艺的发明,使年画的印制更为丰富多彩。

明中叶以后,随着商业手工业的进一步发展,雕版印刷中的彩色套印技术的成熟,木版年画得到了飞速的发展,出现了诸如天津杨柳青、山东杨家埠、苏州桃花坞等著名的年画产地。

年画在清代进人鼎盛期。康、乾年间国泰民安的社会局面,为年画的繁荣打下了坚实的基础;通俗小说的风行,又为大量的年画作坊提供了丰富的创作素材。清初年画的一个最主要特征就是题材多,出现了大量以历史故事、神话传说、戏曲人物、演义小说等为主要内容的作品。在表现形式上,由于受到利玛窦和朗世宁等传人的西洋绘画风格的影响,西方明暗透视技法在年画创作中得到应用,有的作品在画面上还刻印上了“仿泰西笔意”等字样,年画也因此成为清代西风东渐的一个窗口。

清末民初,内忧外患,年画的农村市场受到很大的冲击,传统年画逐渐式微。与此同时,在上海、天津等城市则兴起了新的题材样式的改良年画,新增有反抗列强侵略、提倡爱国、描绘新事物等内容。此时,西画的输入和商业的发展,又产生了一种将国画工笔重彩与西洋擦炭水彩结合的月份牌年画,其题材有戏曲故事、吉庆祥瑞等,还包括一部分格调不高的时装美人。

抗战时期,在解放区出现了以民间年画的形式表现革命内容的新年画,它在艰苦的战争岁月里,鼓舞了军民士气,打击了敌人。

1949年以后,新年画继承了旧年画的许多优良传统,摒弃了旧年画中的一些迷信、落后的内容。许多专业画家加入了年画的创作队伍,他们打破了旧年画的一些固定程式,大胆借鉴其他画种的表现手法,年画的面貌焕然一新。

工具与材料

木版雕刻板片用的木板,一般均选用木纹细密,木质匀净、板面光洁、脱胶、干透无裂的木材,经常采用的有梨木、水曲柳、白桃木、银杏、桦木、椴木等。

刻版工具以刀凿为主,拳刀、斜口刀是雕刻主纹样常用的刀具,其刀要求两面磨刀,薄而锋利,辅助工具如圆刀、三角刀、大小平刀、弯凿、扁凿、大剔空、二剔空、韭菜边、修根、凿针、凿扦等纸张以版印和彩绘为要求来选择用纸。

工艺与过程

制作过程

年画的制作方法大致有人工绘制、木印、水印套色、半印半画、石印、胶印等。一般说来,套色木版年画有四道工序:

(一)画师起稿,将定稿用白描法画在毛边或薄绵纸上。

(二)刻工将画稿的反面,用粉糊粘在刨平的木版上,刻出墨线版,先印出几幅墨线画样。

(三)在画样上点出颜色,刻工再按点出的不同颜色,分别刻制出几种颜色的套印版(一般不超过5块)。

(四)刷工将墨线和套色版准备齐全后,将白纸数百张固定在刷印图案的位置上,再将画版仰放在纸的左边,将纸覆在涂匀颜料的画版上,再用棕刷平刷画版上的纸。如此刷完,再换另一颜色版,依样刷印,直到全部画版刷完。

题材种类

年画的题材包罗万象,总计画样,有两千多种,堪称一部民间生活百科全书。它大致可分为四个方面:

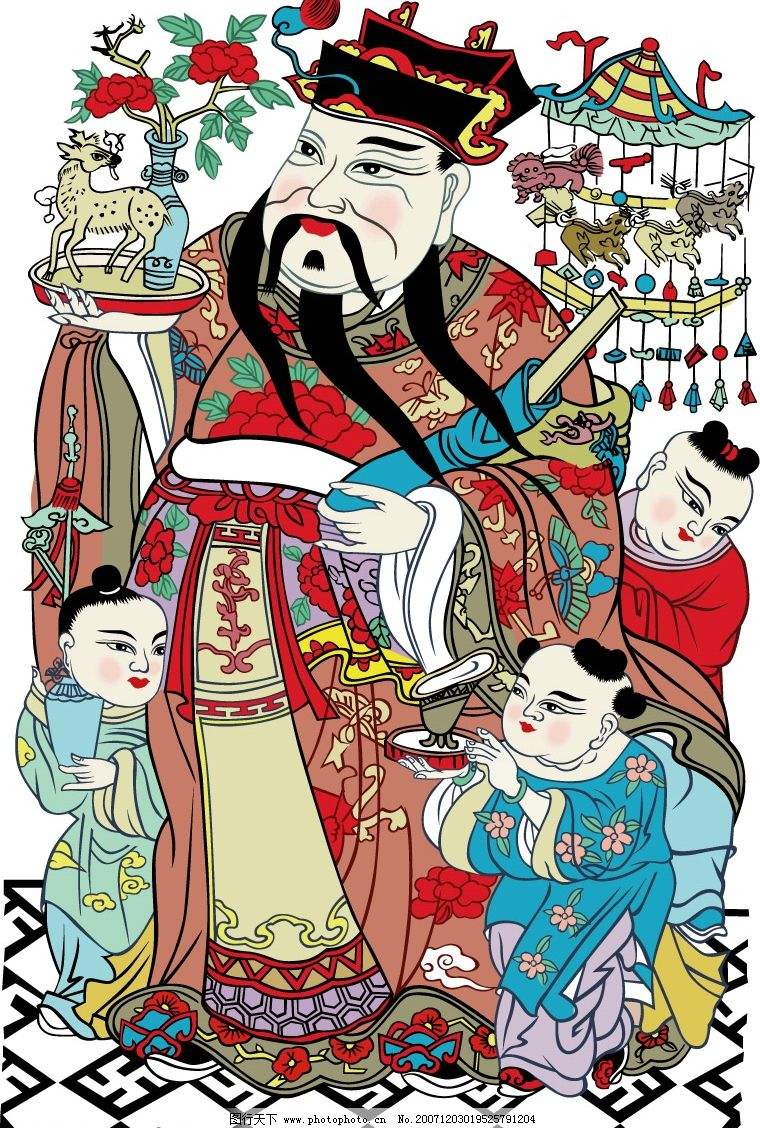

(一)神仙与吉祥物

这是年画的基本题材。神仙是早期年画的主要表现内容,它在年画中占有很大的比重。吉祥物包括狮、虎、鹿、鹤、凤凰等瑞兽祥禽,莲花、牡丹等花卉,摇钱树、聚宝盆等虚构品,通过隐喻、象征或谐音等手法表示吉利祥瑞的意义,表达辟邪禳灾、迎福纳祥的主题。

(二)世俗生活

民间艺术家通过自身的观察与感受,表现现实生活。这类题材在年画中少于其他题材。世俗生活的题材主要包括人们的生息劳作,节令风俗,时事趣闻等。

(三)娃娃美人

这种题材在民间年画中占有很大比例,表达了人们早生贵子、夫妻和美的良好愿望。

(四)故事传说

这一部分大多取材于历史事件、民间故事、神话传说、笔记小说以及戏曲等,其中戏曲题材比重最大。这类年画常见的有《三国演义》、《西游记》、《水浒传》、《红楼梦》、《白蛇传》、《牛郎织女》等。人们往往通过这类题材增长了知识,并接受了传统的道德教育。

从种类上看,年画大致可分为六大类:

(一)门神类:新年贴在门上的年画叫门画,它是年画的最早的形式。“门神”是门画中最早也是最主要的一个类别。

(二)吉庆类:这类年画直接表达了百姓对于美好生活的向往。常见的有:《天官赐福》、《连年有余》、《富贵满堂》、《加官进禄》等。吉庆类年画最受百姓喜爱。

(三)风情类:表现民间生活的年画,是民间艺术家对现实生活的写照。多充满浓郁的生活气息。晚清以后还出现了时事、风俗和幽默年画,如《老鼠嫁女》、《猴抢草帽》等也可归为此类。

(四)戏出类:表现戏曲故事的年画。其形式类似于连环画、组画或者文学插图。它兴起于晚清,举凡著名的戏曲故事,都会在年画中有所反映。如《群英会》、《盗仙草》、《杨家将》、《西厢记》、《宝莲灯》等。

(五)符像类:以神像和符为表现形式的一种旨在驱邪纳祥的年画。这类年画具有较强的宗教内涵,后又被附加了为民众驱邪祈福的意义。与门画中的神像不同的是,这类年画的神像有相应的龛位,有的要接受香火祭拜,有的作为纸马而须焚烧。符被认为具有辟邪镇宅的功能,一般以文字和图案组成,如“同安宝符”、“太极八卦符”等。这类年画随着迷信思想的破除而成了历史的遗迹。

(六)杂画类:这类包括灯画(元宵节用来糊灯笼的纸)、窗画(过年时糊窗户用的纸)、拂尘纸(过年时糊挂碗柜、碗架的纸)、桌围画(过年时贴在八仙桌侧面的纸)、糊墙纸(过年时裱糊墙壁的纸)、布画(年节期间吊挂在街上的年画,俗称“吊挂”)、花鸟字(用花鸟图形组成的汉字图案,是介乎书法和绘画之间的一种民间年画)以及月份牌年画(1914年出现于上海的一种商业广告,后成为年画,因多使用炭笔擦绘,又称为擦炭画)等。

按印制工艺分,可分为木板年画、水彩年画、扑灰年画、胶印年画。按着色层次分,可分为单色年画、黑白年画、彩色年画。按年代长度分,可分为古代年画、近代年画、当代年画。按国家地区分,可分为中国年画、西洋年画。

相关故事/补充材料

体裁功能

中国民间年画在漫长的历史中形成了特有的表现形式,年画的体裁则是其特有的表现形式之一。其体裁受建筑格局和年画功能的影响,大致有24种之多。

(一)贡笺亦作贡尖、工尖、宫间,初以贡笺纸印刷而得名,一般画幅较大。山东地区称为大横披,四川称横推。内容以戏出为多,其次为风情、娃娃美人。

(二)中堂又称立贡尖、板屏,贴于堂屋迎门处。

(三)对屏中堂画的双幅形式,可分开,也可独立成幅。

(四)屏条也叫条屏,一整张纸被横截二开长条,每组为四条、六条或八条。此体裁源于古代折叠屏风上的绢画。

(五)三裁俗称三才,即将整张纸裁为三开所印,横者为横三才,竖者为竖三才。这种年画通常贴于炕头墙上,又称“炕头画”。

(六)炕围、毛方子贴于沿炕的三面墙上的叫炕围,尺幅与“横三才”相同,内容以戏出为主。通常四幅为一组,四周有花边装饰。用毛边纸印制的年画贴在炕窝子(北方屋内炕头墙上有两个墙洞,类似小壁橱,存放杂物,叫做炕窝子或灯窝子。)上,作为帘子的叫做毛方子。俗称“炕窝子”、“婆婆眼”。这类画多画娃娃,对称的两幅为一对,近于方形。贴于新婚夫妇房中或婆婆屋内。

(七)窗画、窗旁、窗顶、月光贴在窗户上的年画叫窗画;贴在窗户两旁的年画叫窗旁,为条形,对称的两条为一对;贴在窗顶上的年画叫窗顶,呈条形横幅。贴于窗户两旁墙壁的背光处的年画叫月光,又称“圆光”,形如满月,为对称的两副组成。

(八)历画标示每月农时节令的年画。画幅不大,一般为四开或六开。印有二十四节气的灶神贴在灶间,其余的贴于屋内门旁,便于随时查阅。

(九)门画贴在门上的年画。其中又包括门神、门童和美人条。门神指的是贴在院门口大门上的武门神和文门神;贴在居室门上的以娃娃或美人为题材的门画,一为门童,一为美人条。

(十)神像常见的神像有灶王、天地神、财神、家神、土地神、花神、药王等。这些神像均有固定的龛位,人们在年节之际焚香礼拜。

(十一)纸马也称甲马、贵人禄马。年节时用于祭祀,祭完焚烧。

(十二)符包括瑞符、护符以及藏族佛教中的斋牒、嘛呢旗等。

文化价值

年画在以农业为主要生产方式的社会里,虽然分布于天南地北的广裹土地上,经历了千百年的历史变迁,但其作为民间信仰的文化价值体系却一脉相传没有中断,呈现出与官方正统文化和而不同的文化价值取向。

第一,吉祥的主题是中国各地年画创作的共同观念。中国民间年画从题材内容、艺术形式到表现手法,均以表示吉祥如意、纳福驱邪为其最基本功能,使年画成为具有无限生命力和最受人们欢迎、拥有最多用户与观众的画种。中国年画的题材也随着历史的发展而不断丰富和发展。

第二,年画的造型来源于中国古老文化千百年的积淀,来源于中国农村特定的社会结构所形成的集体审美意识,来源于民间艺术家们独特的思维方式和造型意识。有的年画的造型非常的相似,人们可以清晰地看到隐藏在其背后悠久的传统痕迹。

第三,想象力在年画艺术的创作中占有重要地位。没有想象,就没有艺术形象的创造。民间艺人对形的表现,完全是凭着记忆和想象,从“意”到形,形随心变,在形的塑造中融进了自己强烈的主观臆想。在极富想象力的年画艺术中,自然中的一切都具有人的灵性,现实与理想、客观与主观融为一体。年画艺术的形象率直、稚拙、富于想象,贴近人的本性特征,而远离物象的表面特征,不求肖似,极尽夸张。

第四,各地年画工艺都有固定的传承方式和工艺流程传统。各地制作年画时的要求和操作工艺反映着各产地不同的文化取舍和文化之间的差异,同时也反映了年画的传承方式—家传、招徒、办学—所蕴涵的民族精神、民族标识、社会的组织力以及其中的生活经验和情感。言传身教、口传心授、物化传播是年画的主要传承手段。

中国民间年画几乎是中国民俗文化的图解。因为它不单具有艺术价值,更重要的是它承载着大量的自然和人文信息。年画的艺术风格与文化内涵的完美结合,表达了民众的审美取向和文化祈求,是年画根深叶茂、长久不衰的重要原因。

年画作为民间的新年祝福,充满了喜庆,因此,民间年画大多采用大红大黄等鲜艳火爆的色彩,注重情趣和造型的表现,人物生动可爱,富有活力。体现了民众智慧,形成了博大精深的传统文化。

年画都蕴涵着各地独特的艺术风格,形式变化多样,内容广泛,各类武将门神、灶爷、财神、观音、八仙、寿星、戏曲人物、耕织农作、民间传说、历史故事、花卉动物、仕女、娃娃、风光景色等应有尽有。

年画不仅于岁末腊月大量出现在乡村市集和城镇街巷,就是在平时的喜庆节日、婚丧风俗中,仍可见到各种不同题材形式的年画。在嫁女.聚亲、生子弥月、入读书、考试中举、升官授职、拜师收徒、酬师谢神、养蚕获利、捕鱼丰收、出猎平安、搬家迁居、谢医挂匾、祭天酬神等等民俗活动中,都有年画艺术形式点缀其盛。所以,年画艺术与民俗密切相关。

民间年画因风俗节日而兴起,它寄托了人们对风调雨顺、农事丰收、家宅安泰、人马平安等祈福迎财、驱灾避邪的愿望。很多年画作品在反映社会变革或人们衣食住行等活动中,有意无意地表现出了时代风尚、社会习俗,给研究者留下了大量可贵的形象资料。年画中的服饰装束,是研究服装变化的真实可靠的资料;年画中的农耕,画面中的农耕工具则是研究农业工具历史演变的重要资料;年画中有的反映结婚场面,在画图中,案上放弓箭粮斗、瓶炉花果等物,真实展现了中国古代民间的社会生活习俗和器物。

民间年画来自民间,被赋予了惩恶扬善、尊崇忠良、赞美勇武的主题,在为底层民众带来美的享受的同时,也起到了激励奋发的作用。

年画作为一个独立的画种存在并得以不断的发展,是因为它的观众之多、社会需求量之大、内容之丰富、形式之多样是其他任何画种所无法比拟的。年画的表现形式和造型手法都具有鲜明的民族特色及审美价值。它的艺术特色的形成是建立在社会的伦理道德、文化教养、民俗生活基础之上的,真实地反映着各个历史时期的社会形态、政治事件、生活情趣。