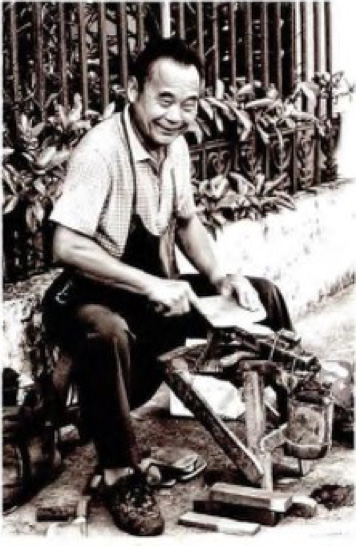

磨剪子是旧时北京的一个行业。上世纪六十年代至八十年代,在家中,总是能从窗外听到一生高亢的吆喝声“磨剪子嘞,戗菜刀”,这种声音抑扬顿挫,高亢悠长,成为了大街小巷的音符,一张长条木凳,一条帆布围裙,三块粗细不一的磨刀石,一把戗子,便是这个行当的所有行头了。

历史与现状

- 历史起源

- 现存状况

对于磨剪刀的祖师爷的描述,却无史料记载,只能推测。自从剪刀一出现,磨剪子镪菜刀的也随之出现了。但这一行最早是磨镜子的。古时,大家闺秀用的都是铜镜。铜镜用久了会生锈,锈了就得磨。磨镜子是一个专行,但都附带着磨剪子镪菜刀。至清代,玻璃镜子出现了,铜镜淘汰了,磨镜这一行也就以磨刀磨剪子为主了。

现今,磨刀人已经不多了,但还是偶尔能看到一些中年男子穿梭揽活。磨剪的工钱,要根据刀具不同、磨工难易、工时取价,一般普通的也就收费1-4元左。磨剪和磨刀的人越来越少,一个古老的行当正在逐渐萎缩,这也许是工业时代与传统手艺不可调和的矛盾吧。城市每天都在发生着变化,不断有新事物出现,也不断有旧事物消亡。那逝去的事物构成了记忆中的“过去”。

工具与材料

磨刀人的行头好像都是一模一样的。都是肩找一条长凳,一头固定两块磨刀石,一块用于粗磨,一块用于细磨,凳腿上还绑着个水铁罐。凳子的另一头则绑着坐垫,还挂了一个篮子或一只箱子,里面装一些简单的工具,锤子,钢铲,水刷,水布,等等。磨刀人肩扛的这条板凳,在儿童谜语中,比喻得非常形象,叫做:“骑着它不走,走着不能骑”。“骑着”是指磨刀人干活时骑在凳上,那自然是不走的了;干完活磨刀人扛起凳子走路,是人走,又怎么能骑呢?

磨剪刀这一行是无本生意,不需要什么投资,也不需要多高深的技术,技术虽然简单,但也需要懂行。剪子分很多种,长剪、短剪、宽剪、窄剪、圆头剪、尖头剪、裁布的、修树枝的、剪钢筋的、理发的……刀也分很多种,剥皮刀、砍柴刀、切菜刀、开瓜刀、裁纸刀、斩骨刀等等。知道了剪与刀的种类和用途,还要懂得怎么开磨,这是一个有经验的磨刀工所必须具备的,否则刀不仅磨不光亮,而且又不具备锋利性,以后也就难挣饭吃了。

工艺与过程

磨刀人干起活来煞有架子:他劈腿呈骑马状跨在凳子上,自诩骑的是日行千里的赤兔马,磨的便是青龙偃月刀,手捏捏刀背,眼眯看刀刃,在那里计划着从何处起磨。一般磨刀有粗磨和细磨两道工序,粗磨在砂砖上进行,细磨则在油石进行,一边磨一边还要用绑着布条的木棒在竹筒里蘸水降温。磨好后还要看看刀柄的铆钉是否松动,若是松动活络了,他一定帮顾客用小榔头敲紧牢固了。

【镪菜刀。家用菜刀时间长了刃部即钝,就需要镪薄,说句文话叫锋利,俗话就叫“快”了。镪菜刀很讲究,先要看刀口,钢是软还是硬,硬的要用砂轮打,软的用抢刀抢,然后完了再用磨刀石磨。镪刀的工具是一根尺把长的铁杆,两头有横扶手,铁杆中间镶一把优质钢的镪刀,用它将刀的两刃刮薄,再磨锋利。说得通俗些,这把镪刀,就是个铁刨子。也有的工匠用手摇砂轮代替镪刀,省力,薄厚均匀,但内行人说,用砂轮磨刀刃,刀身遇热退火,会减弱钢性。刀铲削完了,就在磨刀石上磨。一面磨一面往刀上淋上清水。磨刀人磨一阵,就用手指在刀刃上轻轻刮一下,又眯着眼看看刀锋。一把钝口的菜刀,在磨刀人的手里,只需一根烟功夫,就改变了面貌。他还把松动的刀把重新箍紧,将刀身上的锈迹全部清楚干净。一把磨得好的刀,刀口是一条直线,刀口上面有一条黑线。】

磨刀师傅把这当作在创作艺术品呢。当他把磨好的剪子与菜刀交还给主人时,那脸上每一条皱纹里都蓄满了笑意。这一刻他或许正陶醉在喜悦里,他甚至淡忘了报酬,任凭细密的汗珠从他的额上沁出来,再沁出来。他端起主人好客送来的一杯茶,仰头一气喝完,随手用衣袖抹一下嘴,又佝偻身子忙活开了。刀子在磨剪工的手上打磨着,让它重焕生机,让它变得更锋利,当然打磨的也是磨刀工光明的生活。