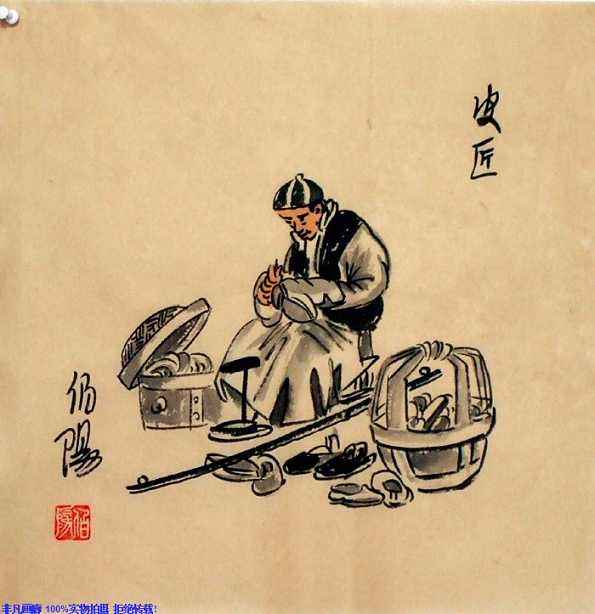

皮鞋匠是早年间京城最常见的匠人,也称补鞋匠,以皮鞋制作或修理皮鞋谋生,尽管使用的工具只有锤子、钉子、剪刀等,但同样属于技术性较强的行当。过去经济落后、物质匮乏的年代,很少有人能买得起鞋子,穿的鞋子基本上都是手工做的。鞋子如果坏了,也尽量修修补补接着穿,皮鞋匠变以此为生。如今,人们穿鞋子都去商店买,各种款式、大小尺码应有尽有、任意挑选,既合脚,又好看,这门手艺也就逐渐消失了。

历史与现状

- 历史起源

- 发展历程

- 现存状况

相传在黄帝的时候,臣子于则就“用革造扉、用皮造履”。这可以说是我国皮鞋的起源了。到了商周时期,制革和皮鞋生产技术已很成熟,许多西周铜器的铭文中都有关于生产皮披肩、皮围裙、生皮索、鼓皮、鞋筒子皮、染色皮和生皮板等的记载。当时还设有“金、玉、皮、工、石”五种官职。可见制革和皮鞋生产在那时已相当发达,以至在朝廷中要设专职的官员加以管理。

我国原来用皮革做的鞋,叫皮靴,式样和现在穿的不尽相同。

现代皮鞋是从国外传来的。现代的皮鞋制作技术,从国外传到我国的历史并不长,只有100多年时间。

我国第一双现代皮鞋,产生于上海,当时浦东有个名叫沈炳根的鞋匠,手艺高超。早先专做雨天穿着的皮钉鞋,后来国外皮鞋进入上海,沈炳修理整饰皮鞋过程中,对皮鞋的式样和结构,进行仔细的琢磨和研究。从不分左右脚的“直脚”鞋子,演变为分左右脚的鞋子,这是我国制鞋技术的一大发展。从此,我国现代皮鞋生产逐步得到了发展。沈炳根1876年筹资在上海永安街开设了我国第一家现代皮鞋工场,带了不少徒弟,由此制造皮鞋的技艺便传播开来。老北京的现代皮鞋制造工艺也是从上海传承过来的。

随着机器化生产的推进,大家都喜欢直接去商场买鞋了,皮鞋匠也逐渐消失在人们的生活中。但是随着生活水平的提高,越来越多的人开始对手工制作皮鞋逐渐高看,使这一门老手艺焕发出新的光彩。

工具与材料

套鞋磨具、剪刀和老虎钳、铲刀、胶水

工艺与过程

手工定制皮鞋,反反复复不下十几个步骤,测量、打版、制楦、缝纫、绷绑、上条、上底、钉鞋跟、打磨、烫蜡、抛光等等。

1. 量脚 手工鞋的独特性就在于每一对鞋履都是完全根据顾客的脚的尺寸制作出来的。这就需要在鞋履制作之前,对顾客的脚进行准确的测量。量脚需要对脚的各个部位的长度、宽度、高度进行精确的测量。这些数据资料是制作皮鞋的重要依据。

2. 制楦 通过获得顾客脚的尺寸数据,皮鞋匠仿照顾客脚的形状制作成鞋的成型模具。鞋楦就像是脚的“模特”。

3. 鞋款设计 皮鞋匠根据顾客的订制要求,设计出鞋款样式草图,在鞋楦上直接描画出鞋款的立体效果,包括了款式的每一个细节部分。

5. 缝制鞋面 将裁切好的鞋面各部位,先要进行通过削薄、组合等前期整理,再将经过整理的鞋面各部位皮料缝合起来。鞋面制作完成后,需要为鞋面配置里层。里层是使用经过特殊鞣制加工的软皮。这样,才能保证顾客穿着时脚面的舒适。

6. 底部组合缝制 每双手工皮鞋都必须先准备好真皮中底,根据顾客的鞋楦裁剪鞋中底皮料;并将之固定在鞋楦底部

然后将缝合好的鞋面包裹在装了中底的鞋楦上;形成立体的造型。接着就是为鞋子缝制一圈真皮沿条,皮制的沿条顺着鞋底边缘与鞋面相缝合,对整个鞋子的结构起到了很好地稳定作用。缝制所用的缝线是经过特殊打蜡处理的;具有很高的强度。沿条缝制完毕后,需要在鞋中底上加入功能性填充层。为了增加鞋子的抗弯折功能,需要在足弓位置入弹力钢条;而在鞋底前部贴上软木片,可以有效地吸湿防潮。将软木片打磨整理平整后,将皮制的鞋大底与沿条缝合;完成了鞋底的缝制。鞋底缝制完成后,需要通过削边打磨将底边打磨到平顺光滑,并装上鞋跟,在鞋跟位置钉上若干层皮制后跟;中间形成中空层,以减缓行走时后跟受到的冲击力。鞋跟后部安装橡胶层,以减轻后跟被磨损的程度。

7. 整理润色 鞋履制作的后期,要对整体细节作最后的检查和修整。鞋面也需要润色。