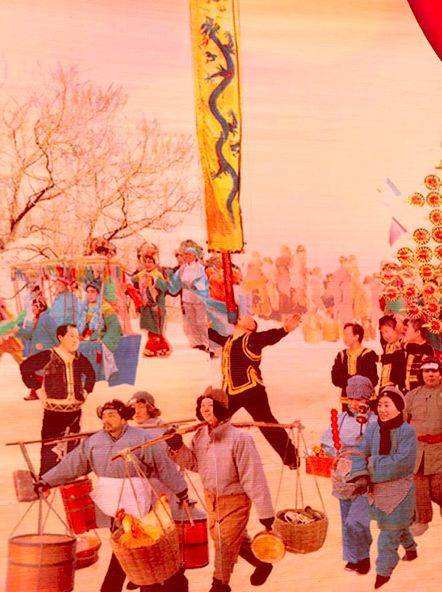

天桥,在历史上是一座南北方向的“锣锅桥”,它纵卧在东西向龙须沟上。由于是天子(封建帝王)经过这里祭天、祭先农的桥,故而称天桥。元代天桥处在大都城的南郊。明嘉靖年间增筑外城后,成为外城的中心。 天桥一带逐渐出现了茶馆、酒肆、饭馆和卖艺、说书、唱曲娱乐场子,形成天桥市场的雏形。清康熙年间,内城的灯市也迁到此处。 “酒旗戏鼓天桥市,多少游人不忆家。”天桥是旧时代老北京练把势的地方,是百戏杂练的市井喧嚣之地,因此成为数百年来最能体现京城民俗的地方。

历史与现状

- 历史起源

- 历史典故

- 发展现状

原北京天桥位于天坛西北,南北向跨过龙须沟。据清《光绪顺天府志》记载:“永定门大街,北接正阳门大街,井三。有桥曰天桥。 ”这座桥是供天子到天坛、先农坛祭祀时使用的,故称之为天桥。据记载,大约在元代建的天桥,南北方向,两边有汉白玉栏杆。桥北边东西各有一个亭子,桥身很高。光绪三十二年,天桥的高桥身被拆掉了,改成了一座低矮的石板桥。后经多次改建,至1934 年全部拆除,桥址不复存在,但是天桥作为一个地名一直保留了下来。历史上天桥一带是一个有自身特色的区域,但不是一个正式的行政区划范围。

“酒旗戏鼓天桥市,多少游人不忆家”,清末民初《天桥曲》如此描述。在民国初年,天桥真正形成为繁荣的平民市场,被视为老北京平民社会的典型区域。正如著名学者齐如山在《天桥一览序》中所述:“天桥者,因北平下级民众会合憩息之所也。入其中,而北平之社会风俗,一斑可见。 ” 天桥因市场的兴起而繁荣发展,而这一市场,又是面向平民大众,集文化娱乐和商业服务为一体,文商结合, 互为促进。它的兴起不仅是一个经济现象,也是一个文化现象。天桥在它发展过程中,逐渐形成了独特的天桥平民文化,因其生根于平民百姓之中故虽历经沧桑,却能持久不衰。

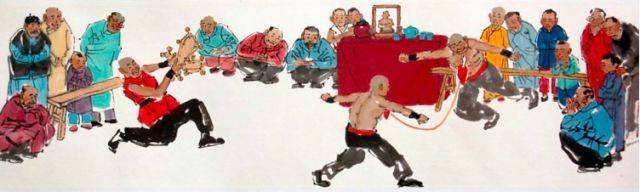

典型的杂耍项目如耍中幡,最早起源于晋代皇家表演项目,又名缘橦,是既具有仪仗特色又用于比赛力量的一种旗帜。老天桥民间绝活中这一特色项目已开展申报北京市和国家非物质文化遗产代表作项目的论证工作。其他项目如拉弓、举刀、爬杆等都有着悠久的历史。

天桥是旧时代老北京练把势的地方,是百戏杂练的市井喧嚣之地,因此成为数百年来最能体现京城民俗的地方。

提起天桥,一些上了年纪的老北京人也许还记得掼跤耍幡的宝三儿,玩杠子的“云里飞”,拉洋片的“大金牙”,说相声的焦德海,还有各式各样的北京小吃,稀奇古怪的旧货玩意儿……即使你是一个年轻人,对老天桥的历史知之甚少,起码你也会说几句关于天桥的俗语,像“天桥的把式———光说不练”什么的。

天桥是许多民间艺术的发祥地。艺人在天桥卖艺,通常是露天设场。相继在这里学艺、卖艺、传艺和生活的民间艺人达五六百人,可分为杂耍艺人和说唱艺人两大类,杂耍包括杂技、武术等项目,说唱包括戏剧、曲艺等项目。其中最著名的“天桥八大怪”,因身怀绝技和言行怪异而家喻户晓。毫不夸张地说,北京的众多民间艺术家是从天桥走出来的。如相声大师侯宝林,评书演员连阔如,北京琴书演员关学曾,曲艺名人魏喜奎,评剧中的“刘巧儿”新凤霞,相声演员白全福,双簧演员孙宝才以及许多杂技艺术家们。

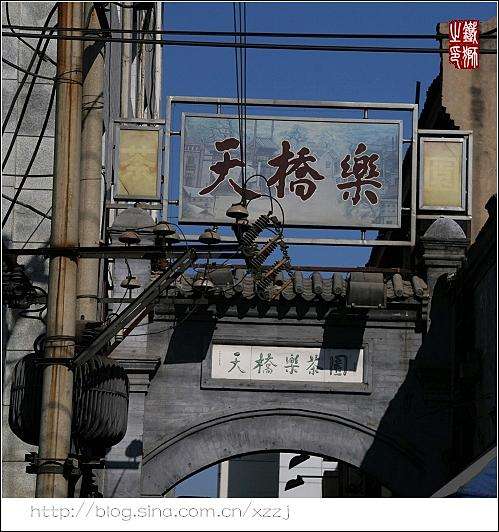

1957年后,天桥的艺人后多不再天桥聚集,这些人有的改做他行,有的成为文化骨干或运动员。中华人民共和国文化部在2004年启动了中国民族民间文化保护工程,天桥文化也被列入其中。 天桥地区与北京其他地区完全一样,进行了大量的旧城改造和道路拓宽工程,现代的高层住宅楼和宽大的马路取代了传统的建筑,天桥地区早已经没有了老北京的气息。在整个天桥地区,还有天桥剧场和天桥乐茶园两家文化机构从事文艺演出工作,前者演出电影戏剧戏曲等,后者以曲艺为主要表演内容。另外,在天桥有一座民俗文化博物馆,陈列和展示了曾经存在于这里的市井文化。 天桥乐茶园在2000年后被北京德云社文化传播有限公司收购。现为德云社的大本营。观众还可以欣赏老天桥遗留的曲艺节目,包括相声、评书、西河大鼓、快板书、山东快书等曲种。

方式与过程

艺人在天桥卖艺,通常是露天设场。相继在这里学艺、卖艺、传艺和生活的民间艺人达五六百人,可分为杂耍艺人和说唱艺人两大类,杂耍包括杂技、武术等项目,说唱包括戏剧、曲艺等项目。

卖艺过程简单高效,艺人“撂地”,表演,收钱,表演精彩则观众捧场,打赏,是非常具有民间特色的传统娱乐模式。

珍贵真实影像:清朝老北京天桥耍把式卖艺

相关故事/补充材料

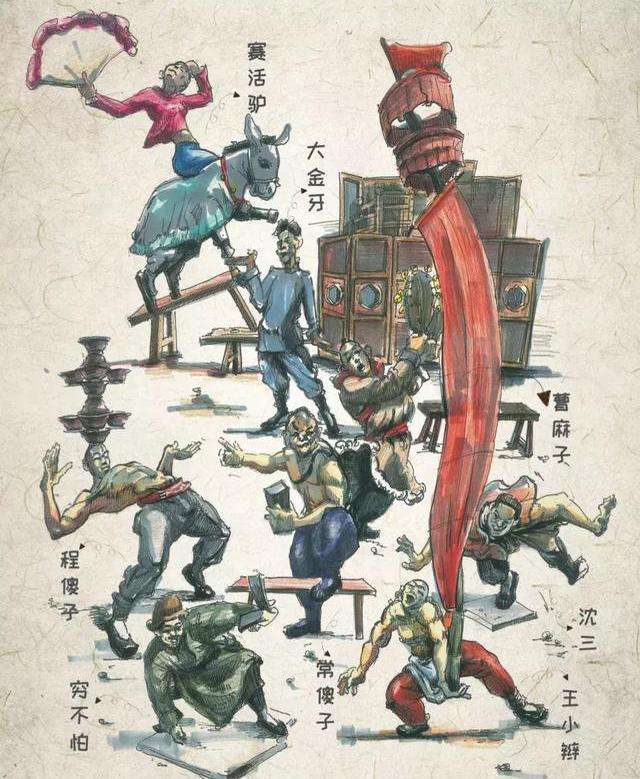

说起天桥,就不能不说“天桥八大怪”,他们是畸形社会底层文化的创造者,但其创造目的却源于维持最低限度的温饱需要。他们或身怀绝技、技艺超群,或像貌奇特、言行怪异,在群众中留下深刻的印象。何人是怪,其说不一,也非八个之数。过去也有人按年代顺序分为三拨,也有人认为这种分法不妥当也不全面。我们根据传说和记载作一简单介绍。

赛活驴

一个装扮毛驴的民间艺人,因其表演神似活驴而出名。

程傻子

程傻子又叫程狗熊,但他的真名叫程福先。杂技之乡的河北吴桥县人。他来天桥撂地卖艺后,后来把家眷也从老家接来了,曾住在崇文区榄杆市温泉浴池对面的临街院子里,安家落了户。他在天桥表演时总是先耍狗熊后顶碗。

程傻子驯养的是一只黑熊,体形肥大,性情凶悍,但对主人程傻子却非常俯首贴耳,十分听话,所表演的一招一式都很出色。这只狗熊能由易而难地逐一表演作揖、磕头、直立行走、前掌摇串铃模仿江湖算命先生或江湖郎中、钻竹圈、蹬木球、耍扁担、拿大顶、翻跟头、耍钢叉、与人摔跤等等。每逢表演完一场之后,程傻子便喂点儿东西给狗熊吃,顺手拍拍它的脑袋,表示鼓励。

顶碗——程傻子过去老北京人没处去瞧动物,更不用说是狗熊这种肉重身沉的肥大动物了。清朝乾隆时代的郡王傅恒第三子富察氏福康安的私人别墅,俗称“三贝子花园”,于1906年开辟为万牲园,即今天的北京动物园,里面养了许多动物,专供达官显贵游玩观看,票价十分昂贵,一般的平民百姓是去不起的,没有他们观看的份儿。所以程傻子的耍狗熊的表演场子,每天都是观众如堵,生意格外兴隆,这中间自然是下层人居多,也有一些有身份的贵族显宦来看程傻子表演驯狗熊节目。

程傻子的表演场子与其他艺人略有不同,一般撂地摊只需用白粉画圈就可以了,而程傻子却在场边围上木栏杆,为的是避免在观众拥挤时发生不测。

穷不怕

不怕 “穷不怕”真名叫朱绍文,是名没有中举的秀才。他大约1829年生人,清同治,光绪年间在天津卖艺说相声。他祖籍北京,汉军旗,原为京剧丑角儿,演架子花脸,相传武剧《十八拿》出于他之手。后在天桥撂地。晚年住在北京地安门外毡子房。朱绍文先是唱京剧花脸,扮相念打有所创新而遭受嫉妒,于是改行说相声,起名叫“穷不怕”,意思是表示自己虽穷但做人的骨气,不怕任何人的事。 “穷不怕”不仅精通文墨,而且对汉字的音、形义颇有研究。他表演时总要以白沙子撒成字形,边撒边讲字句中的道理,以此来招引观众看他表演,使人在笑声中学到知识。所以朱绍文对相声艺术最大的贡献是把“白沙撒字”的表演方式引进了相声,大家都愿意看,所以朱绍文的相声列为当时“天桥八大怪”之首位。醋溺膏 “醋溺膏”是绰号,又名“处妙高”,本人姓张,是清光绪年间出现在天桥的民间艺人。他以说笑话、相声为主,同时演唱山西的俚曲村调、山歌、码头调等。 他平时打扮得十分古怪,上场时手拈草珠,身穿纱袍,连鬓胡子老长,蓬头垢面,一副稀奇古怪的扮相。他的拿手看家本领叫“暗春”,也就是今天所说的“口技”,其中以学鸟叫为他的绝活儿。他学的鸟叫,包括各种禽鸟鸣声,婉转修扬,惟妙惟肖,表演时如在鸟市上一般。“醋溺膏”所唱的山歌,在山西称“山曲”,内容以田间山野劳动为主,具有深厚的地方色彩。“醋溺膏”当年所唱的小调,有《孟姜女》调、《五更》调、《绣荷饣》调、《苏武牧羊》调等。他擅长用不同的曲调,更换不同的歌词,使之不断变化,常唱常新,令听众不倒口味。

常傻子

常傻子也是天桥早期的八大怪之一。他表演的“砸石头“,带有江湖艺人的色彩。据说常傻子砸的石头大多是鹅卵石。表演前,他的弟弟常老二拿两块石头对碰数下,好让观众听到响声,然后再递给观众可以用手摸一摸,看一看,辨一辨真假。这时候,常傻子在一旁运气,把气运到手上,然后接过石头放在一条板凳边上,找准位置后,只听嗨嗨两声,手掌浇下处,石块已被砸碎。 常傻子还有绝个活儿,就是用手指将一块石头戳碎。常傻子表演后,要向观众推销他的“百补增力丸”。他说他的“百补增力丸”有神效,一能强身壮骨,二能治疗跌打损伤,三能治闪腰岔气内外伤。还现身说法,说他自己就吃了这种药才有这么大的力气,才能练成真功夫。据说,他兜售的药丸并无神效,但也不会把人吃坏,他之所以如此美化药丸,主要是为求生存而维持最低的生活需要。他是以卖药的形式向观众“打钱”。

王小辫

北京老天桥的人们都知道王小辫儿是个会耍中幡的高手,他耍中幡有“断梁”的绝技,想当年在天桥十分有名。

王小辫儿的中幡上写的字又是与其他中幡不一样,他的幡面上横书“京都王小辫”五个大字,竖写“以武会友,晃动乾坤”八个大字,显得豪爽气派。这是由于王小辫儿在天桥乃至京都,绝不是一般的把势,而是个身怀绝技、演艺高超的民间艺人。1925年,年约26岁的宝三拜王小辫儿为师,学习中幡绝技。要将如此高大而沉重的玩艺儿举在空中并做出种种令人眩目迷神的惊险动作,确实不是一件容易的事情。王小辫儿耍中幡,他只要往场子中央一站,幡竿上小旗在空中一摇,铜铃便哗楞楞响个不停。这时观众便似潮水般涌了过来,越聚人越多,将场子里三层外三层的围了个水泄不通。叫好声、喝彩声、掌声连绵不断,仿佛要把整个天桥都震动摇晃起来。

见过王小辫儿耍中幡的天桥老艺人说:“那会儿一到了天桥,远远望去,便会见到他的那竿迎风而立的中幡,竖立在人群中间,煞是威风。”

天桥著名的民间艺术家朱国梁曾经说过:“王小辫儿身材壮实,个子不高,脑袋很大,圆乎乎的脸,头发稀疏。他留的那个辫子,同脑袋比起来就显得小多了。因此,王小辫儿就成了他的外号。”

“他玩儿一个金鸡上架,就是双手把中幡抖动起来,扔向空中,待它落下时用头顶住。还有一种背后剑,就是用一只手倒背着中幡,胳膊使劲儿一抖,就把中幡抖上去了,然后他再用头顶住。”

“还有一种牙剑,就是脸仰起来,用牙齿咬住幡竿,使劲儿一抖,中幡往上猛地一窜,能有尺把高,然后再用头顶住。”

“他还会老虎大尾窝。什么叫老虎大尾窝呢?就是老虎进窝时,是尾巴先进去,不像狼一样,头先进去。他玩的中幡之所以叫老虎大尾窝,是因为他用臀部顶着中幡往后退,模样有如老虎进窝一般。”

“他的绝技是断梁。他双手把中幡抖动起来,扔向空中,等中幡落下时,用鼻梁骨接着。凡是观看的人,那真是惊险无比,无不为他捏一把汗。”

有诗赞王小辫儿耍中幡曰:

天桥人物王小辫,撂地卖艺数十年。

戏耍中幡有绝技,京城内外美名传。

沈三

表演摔跤的艺人,1933年全运会摔跤冠军,曾经斗败过俄罗斯大力士而名震京城。

曹麻子

曹麻子本名叫曹德全,北京大兴县青云店人,农民出身。他于民国元年进京在天桥靠“数来宝”谋生。

据见过曹麻子的天桥老辈人说,曹麻子个头大,一副猫脸,上面有几颗稀疏的麻子,两只眼睛总是眯缝着,显现出滑稽相来。他的头上总戴着一顶旧呢子帽,长头发绾着梳一短棒槌,浑身上下可能就是他手里拿着的那对牛胯骨还值点儿钱。他那两片子牛胯骨不比别的东西,俗名叫“金钱骨”,一片足有二斤半重,两块就是五斤。略呈扇面形的两片骨头上下钻两个眼儿,上面各系有一个大铃铛,一个红绒球,下面还缀一块尺余长大红布。他一面敲打牛胯骨,一面数来宝。曹麻子的脑袋瓜特别灵,口齿还灵利,看见什么说什么,想到什么说什么,不用事先编好,出口便能说上一段,真是演艺高超,骨头一敲钱就来。

曹麻子并不是最早在天桥演唱数来宝的民间艺人,然而他以自己的聪明才智,善于创新,根据历史重大事件创作了《推翻满清》、《北伐成功》及《大实话》等一系列脍炙人口的唱段。其中不仅有较高的艺术水平,而且还具有深刻的思想意义。譬如《推翻满清》具有十分鲜明的艺术特点和反帝反封建的民主思想。

大金牙

拉洋片的著名艺人。