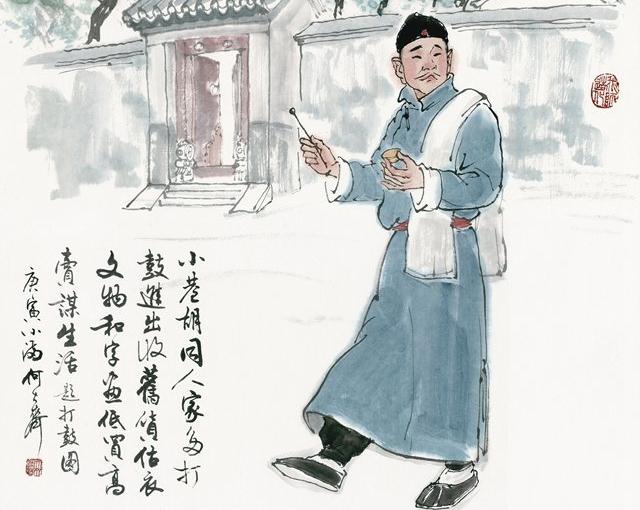

老北京曾有一种走街串巷收买旧货的小贩,他们用一种直径仅一寸多的小皮鼓,打出清脆的鼓声,用以召唤卖主,俗称他们是“打鼓的”。

打鼓的也分两种。一种是打硬鼓的。他们往往背着一个钱褡子或者夹着一个布包,里面装着戥子、试金石和钱币,边打鼓边吆喝“潮金银子首饰来卖”。他们专门收买潮金银首饰、珠宝玉器等较为贵重的物品。另一种是挑担子的。担子的两头是鼓腔式的小圆筐,打着小鼓并不吆喝。他们收买旧衣服、旧木器及各种杂物等。在挑担子的中间,还有一种打软鼓的(硬鼓、软鼓等都有专门制作的),挑着大竹筐吆喝“有报纸、书本我买”,实际上什么都买。

发展现状

在旧京时代,专门有一种职业,是走街串巷,打着小鼓,收买居民各类旧货。从事这个行业的小贩,人们称之为“打鼓儿的”。他们专门串胡同,边走边打边吆喝。居民听到有节奏的鼓声和“打鼓儿的”喊出的收购物品范围,就会出来把家里用不着或一时用不着的物品卖给他们。类似于现在蹬三轮车走街串巷收废品的。

在改朝换代、时代变革期间,会不断地有新贵和潦倒者,即使是正常时期,也有“穷不过五代、富不过三代”的现象,也不断有因“宦海无情,人事险恶”而倒霉者。那些潦倒之家,急等卖东西换钱用,也知道拿到市面上能多得几个钱,但顾及面子,放不下身价,于是“打硬鼓儿的”便趁机而入。有些破落宅门的子弟,对祖宗的遗物不知真正价值,往往是给多就卖,于是“打硬鼓儿”的以明白对糊涂赚了大钱。俗话说:“半年不开张,开张吃半年”。就指他们买到了“俏”货,但不会总有这种好事,不过遇上一宗,就够半年的饭钱了。

新中国成立后,打鼓的就陆续绝迹。因为国家成立了回收公司和信托商行。而他们中独具慧眼的有经验者,也被这些行业吸收进去,成了国家职工。

工艺过程

“打鼓儿的”分两种,一种是“打软鼓儿的”,一种是“打硬鼓儿的”。前者都是短衣打扮,肩上前后挑两个箩筐,主要是收废铜烂铁、旧衣旧鞋、瓶罐玻璃等,基本上是粗物件。他们手中的鼓儿稍大点儿,有茶杯口那么大,打出的声音疲软,传得不远,所以有时候还加上吆喝。他们收购的的东西大都不值钱,也有以物换物的。

“打硬鼓儿的”就不同了,他们一般穿长衫,腋下夹一蓝布小包,內放小秤、放大镜等鉴定器具,在肩上挎几个包袱皮儿,以备装物。他们在左手大姆指和食指中间捏一扁型小鼓儿,直径一寸大小,右手拿一根缠着布条的小藤棍儿,敲打出清脆的“梆、梆”响声,能传出老远。也有称呼他们为“打小鼓儿的”。这些人专以收购金银首饰、古玩字画、玉器珠宝、贵重衣物等为主。他们都是很有眼力的,懂货认货,有经验,识人情,一眼就看出货的价值和卖家的心理。人们居家过日子,都免不了有放久了用不着的物品,听见胡同里有打小鼓儿的响声,开院儿门就交易,给钱多少,图个方便。在时代变革时期,也会不断地有潦倒家庭。正如清代杨米人《都门竹枝词》之八一中说的:“可怜贫到无锥处,百物都归打鼓收。”旧北京几朝定都,官宦人家多,有些王公贵族的后代,清朝一灭亡,他们也失去了生活来源,又无谋生之力,就得靠变卖祖宗留下的东西为生。有的人虽然知道把物件拿到市面上能多卖些钱,但又顾及脸面,放不下身价,便把“打鼓儿的”招到家里去卖,不让旁人知道。更有些破落子弟,不懂祖宗遗留文物的真正价值,听给的钱不少,觉得还行,再加上被买家巧舌如簧地一通忽悠,就让“打鼓儿的”以明白对糊涂赚了大钱。当然,这种“便宜”也不会经常碰到,有这么一桩,也够他们花销一阵子了。所谓“半年不开张,开张吃半年”就指他们收购到了“俏货”。更多的,还是他们走街串胡同的小宗收购。

他们把低价买来的东西,一是拣挑贵重的转卖给挂货铺(销售结合的坐商,在固定店堂内把物品悬挂在空间里。当时前门、烟袋斜街等繁华地段都有),二是拿着有些物品自己到晓市去卖。晓市也叫鬼市,专在凌晨三四点买卖最热闹,天亮就收摊儿了。那时崇文门有东晓市,宣武门有西晓市,还有德胜门晓市、安定门晓市。这样他们自己去卖,赚的差价也更多些,而且这种黑灯瞎火暗光中的交易,也更锤炼了他们的眼力、手感和精明。