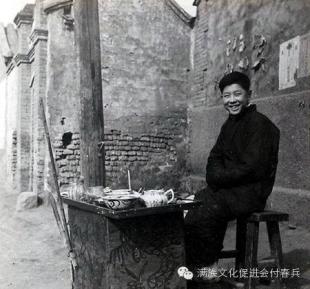

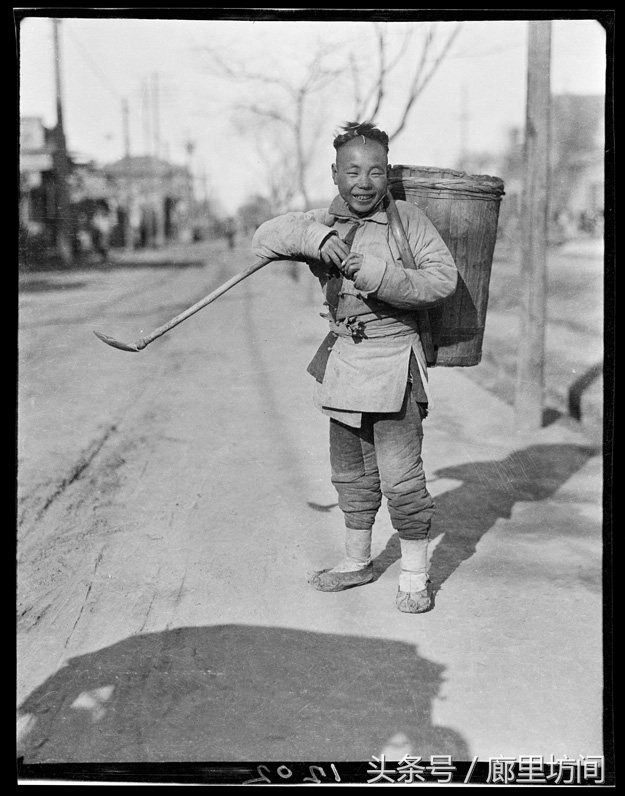

民国时期组建社区组织,定期掏粪,然后统一卖给农民,在当时,南方一年四季农民对粪肥需求都特别大,即是城市没有下水道,所有的粪便还是都被收罗干净。粪便,就意味着金钱,农民要花钱买。于是,北京城有了粪商和粪工两种行当。粪工受雇于粪商,就像店主和店员。到民国期间,粪业已经相当发达,粪商们分别占若干个胡同,各有各的地盘,世袭垄断,父承子业,绝不许别人染指。除非后世子孙混不下去了,把地盘给卖了。粪商如此,粪工也是世袭事业,轻易不能替换。接受粪商和粪工服务的居民,每年三季:春节、端午、中秋得给犒赏。犒赏分成两份,一份给粪商,一份给粪工。粪工工资微薄,全靠居民赏赐,才得以养家糊口。但是粪商却很肥,不仅可以得到居民的犒赏,等于是今日的卫生费,而且可以把掏来的粪便积攒起来卖给农民,两头拿钱。

历史与现状

- 历史起源

- 现存现状

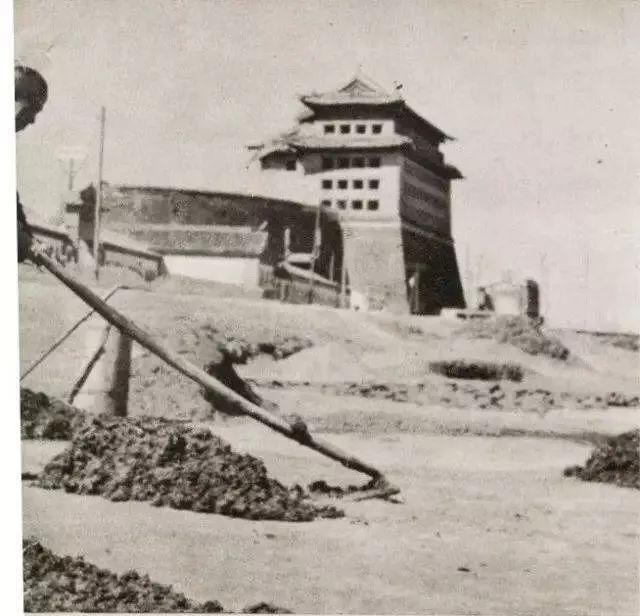

在辽、金、元代,北京人口稀少,城市中的粪便处理还不成为问题。及至明代,城中人口增多,粪便处理日益困难。于是来北京做苦工的山东农民多到各住户去义务掏粪,把粪卖给城外的农民以维持生计,在城四郊逐渐渐形成粪场。清康熙后,工商业复兴,北京人口大增,掏粪成为一条生财之道,于是划界取粪的斗殴事件愈演愈烈。清乾隆年间,由官府在城内给各粪场划定若干街道胡同为“粪道”,各家的厕所变成粪商的私产。清道光、咸丰年间,各粪道大都持有“某街某巷粪便归某人拾取.他人不得擅收”的字据。

明清以来的中国城市,是没有下水道系统的,各家自备马桶,方便完了,早上倒掉。倒到哪里呢?有倒到污水沟里的,也有倒到河里的,在南方城市,更多的是农民进城来收,挑回去肥田,有时还要付一点费。到了八国联军打进来之后,让分区占领北京的洋人很是受不了。下决心管管北京人排泄的那点事,于是开始强迫中国人修建公厕,组建社区组织,制定人手,定期掏粪,然后统一卖给农民。

1932年1月粪夫工会更名为北平市粪夫职业工会,更是打着工人招牌,以掩饰粪商剥削。解放后,人民政府取消了粪道,斗例了粪霸,旧社会的粪夫才成为光荣的环卫工人,受到党和国家的关怀、人民群众的尊重。

相关故事/补充材料

讲粪业的资产形式包括粪道、粪厂和公厕。粪道按照不同的性质分为“旱道”、“水道”和“跟挑道”三种。其划分不以地段为界,而以门户为标准,以股为单位,门户数目和产量没有定数,有的一条胡同就是一股道,有的甲胡同几个门和乙胡同几个门,合着是一股道,有的仅包括几个门,有的几十个门,有的几百个门,其价值不定。粪夫将粪道据为私产,常常作为私约债权的标底,用于交易。这种由粪夫互相约定、以民间契约为凭证的产权就是所谓的粪道产权,但国家一直没有承认其合法性。粪道产权转移的方式有两种,一是继承,一是买卖转让,即“本来这股道是由甲负责采取,若干年后甲因病或死,乃不得不转让之于乙,而取相当之代价,又若干年后,乙又因故不能营业,就以同样的方式转让之于丙,如此辗转相传”。由于缺乏国家的认可,粪业中人“宁可牺牲性命,也绝不牺牲粪道”,为争粪道,彼此时常抡起粪勺,打得头破血流。可见,粪道产权的不确定性使得粪夫之间保持着紧张的关系;但另一方面,为维护共同利益,他们也会合力对抗外来的威胁。