豆汁是老北京独具特色的传统小吃,根据文字记载有300年的历史。豆汁是以绿豆为原料,将淀粉滤出制作粉条等食品后的剩余残渣进行发酵产生的,具有养胃、解毒、清火的功效。

豆汁儿历史悠久,据说早在辽宋时期就已在北京地区盛行,而豆汁成为宫廷饮料是清朝乾隆年间的事情。

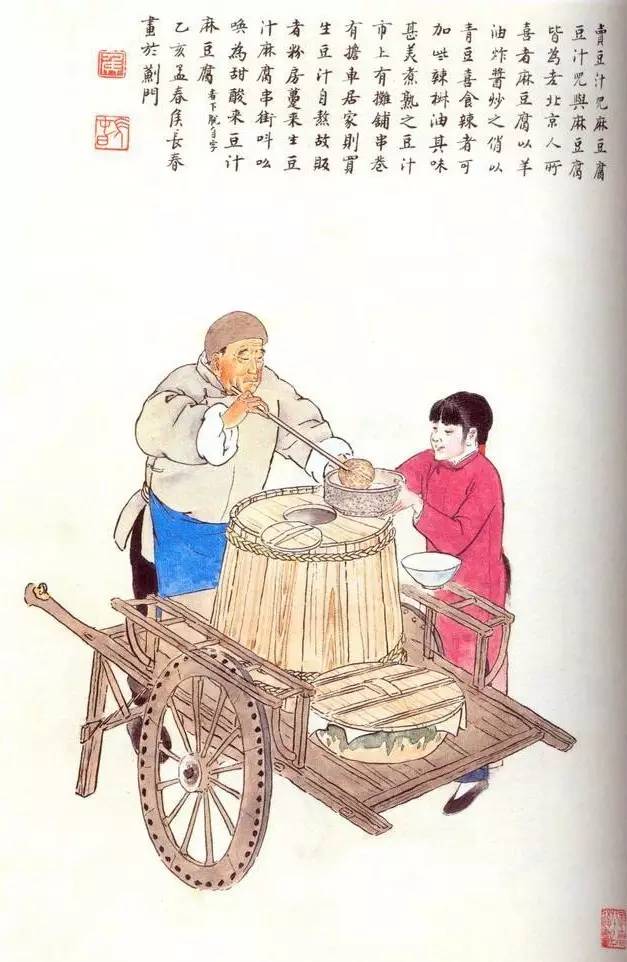

民间卖熟豆汁儿有两种形式:一是走街串巷的豆汁儿挑子,吆唤“开了锅的豆汁儿粥!”买者多是以锅、碗端回家去喝;另一种形式是在庙会集市上摆个豆汁儿摊,设丈余长案,前摆长凳。案上放2—4个大玻璃罩,大玻璃罩内放大果盘,盛着酱黄瓜、八宝菜、酱萝卜、水疙瘩丝等。春季备有爆腌酱苤蓝,冬天备有五香萝卜干丁。对购买细酱菜的顾客供应辣椒油。并代卖芝麻酱烧饼、炸焦圈儿等食品。

发展现状

这项北京人的专利,有着悠久的历史传承。相传起源于辽宋时代,但是那时候并不这么有名。它的发现,也充满偶然,就好像酒的发现和剩饭的利用有关。晋代人江统在《酒诰》里说酒发明的原因是“有饭不尽,委余空桑,郁积成味,久蓄气芳。本出于此,不由奇方”,本来是熟麦久放而发酵,没什么神奇的方法。豆汁儿的传说也是如此,相传有做绿豆粉的作坊,因磨出的半成品当天未能用完,次日即已发酵,倒掉了实在可惜,于是取少许尝尝,觉得酸甜可口,再经煮沸,饮之更觉味美,于是便专门做起豆汁儿来出售。在当时,舍不得浪费的下层老百姓发现这能吃后,就逐渐改善加工方法,从而形成了北京一道很有特色的小食品。

而有文字可考的历史可以追溯到清代,乾隆十八年(1753年)有人上殿奏本称:“近日新兴豆汁一物,已派伊立布检查,是否清洁可饮,如无不洁之物,着蕴布募豆汁匠二三名,派在御膳房当差。”于是,源于民间的豆汁儿成了宫廷御膳中的一种饮料。皇家的关注和推崇,使它名声大噪。解放前,专有以卖豆汁儿为生意的小摊贩,或挑担走街串巷,或在集市上摆摊,前沿儿围着块蓝布,上边有白布做的字号商标,叫卖时只吆喝“汁儿,开锅!”

京外的有些地方管豆浆叫“豆汁”。近代学者梁实秋也曾专门为豆汁儿写过一篇文章,文章中说“自从离开北平,想念豆汁儿不能自已。有一年我路过济南,在车站附近一个小饭铺墙上贴着条子说有‘豆汁发售。叫了一碗来吃,原来是豆浆。是我自己疏忽,写明的是‘豆汁,不是‘豆汁儿”。梅兰芳隐居上海,他的弟子去上海演出,每每以4斤大玻璃瓶灌满豆汁儿坐飞机带去以飨师傅。

而时至今日,豆汁儿仍旧是北京人最为喜爱的小吃之一,除却部分特定的胡同小巷里还有卖豆汁儿的小贩,大部分都已经转为了专业的豆汁店铺。

工艺过程

豆汁是北京以及承德地区久负盛名的传统风味小吃。具有色泽灰绿,豆汁浓醇,味酸且微甜的特色。豆汁是北京具有独特风味的冬、春季流行小吃。尤其是老北京人对它有特殊的偏爱。过去卖豆汁的分售生和售熟两种。售生者多以手推木桶车,同麻豆腐一起卖;售熟者多以肩挑一头是豆汁锅,另一头摆着焦圈、麻花、辣咸菜。《燕都小食品杂咏》中说:“糟粕居然可作粥,老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐,适口酸盐各一瓯。”并说:“得味在酸咸之外,食者自知,可谓精妙绝伦。”喝豆汁必须配切得极细的酱菜一般夏天用苤蓝,讲究的要用老咸水芥切成细丝,拌上辣椒油,还要配套吃炸得焦黄酥透的焦圈,风味独到。豆汁是用制造绿豆淀粉或粉丝的下脚料做成的北京的风味小吃。生豆汁儿是水发绿豆加水研磨后,通过酸浆法令悬浊液的黏度适度增加,使颗粒细小的淀粉浮在上层,取之进行淀粉的分离(便于增加淀粉的出粉量);中间的液就是生豆汁。豆汁一般味酸,略苦,有轻微的酸臭味。

绿豆1千克,水适量。豆汁实际上是制作绿豆淀粉或粉丝的下脚料。它用绿豆浸泡到可捻去皮后捞出,加水磨成细浆,倒入大缸内发酵,沉入缸底者为淀粉,上层飘浮者即为豆汁。发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开,兑进发酵的豆汁再烧开,再用小火保温,随吃随盛。

补充材料

1. 趣闻——汪曾祺与豆汁儿 没有喝过豆汁儿,不算到过北京。

小时看京剧《豆汁记》 (即《鸿鸾禧》,又名《金玉奴》,一名《棒打薄情郎》),不知“豆汁”为何物,以为即是豆腐浆。

豆汁儿是制造绿豆粉丝的下脚料。很便宜。过去卖生豆汁儿的,用小车推一个有盖的木桶,串背街、胡同。不用“唤头”(招徕顾客的响器),也不吆唤。因为每天串到哪里,大都有准时候。到时候,就有女人提了一个什么容器出来买。有了豆汁儿,这天吃窝头就可以不用熬稀粥了。这是贫民食物。《豆汁记》的金玉奴的父亲金松是“杆儿上的”(叫花头),所以家里有吃剩的豆汁儿,可以给莫稽盛一碗。

卖熟豆汁儿的,在街边支一个摊子。一口铜锅,锅里一锅豆汁,用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火,火大了,豆汁儿一翻大泡,就好了。豆汁儿摊上备有辣咸菜丝——水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈——类似油条,但作成圆圈,焦脆。卖力气的,走到摊边坐下,要几套烧饼焦圈,来两碗豆汁儿,就一点辣咸菜,就是一顿饭。

豆汁儿摊上的咸菜是不算钱的。有保定老乡坐下,掏出两个馒头,问“豆汁儿多少钱一碗”,卖豆汁儿的告诉他,“咸菜呢?”——“咸菜不要钱。”——“那给我来一碟咸菜。”

清乾隆十八年(公元1753年)前后,传入宫内。每年旧历九月至次年立夏后5天,清宫御、寿两膳房都要制做豆汁,帝、后酒肉之余,皆饮豆汁以解油腻。

据说,咸丰梓宫(灵梓)回銮,东西两太后带领同治帝刚回到宫里,即向御膳房要豆汁儿喝。

在民间,豆汁儿的主顾更不分贵贱,凡穿戴体面者在庙会上吃“灌肠”或“羊霜肠”,往往会被人耻笑,唯独喝豆汁儿则不足为耻。