糖葫芦是发端于中国京津地区的一种传统小吃,北京叫糖葫芦或冰糖葫芦。糖葫芦现在已经成为中国各地都非常流行的一种小吃。传统的糖葫芦是在冬天才会在市场上看到的,由于山楂和外面的那层糖被寒冷的气温冻住,所以咬起来的感觉,十分地坚硬,像在吃冰一样,因而得又名“冰糖葫芦”,也体现了其特有的味道。旧时每年一到九月底,小贩走街串巷,有挑担的,有扛稻草桩子的,上面插满冰糖葫芦,城区不同,吆喝声各具特色。时至今日冰糖葫芦仍是受人们喜爱的吃食。

历史与现状

- 历史起源

- 历史典故

- 发展现状

传说宋绍熙年间,宋光宗赵惇最宠爱的黄贵妃有病了。她面黄肌瘦,不思饮食。御医用了许多贵重药品,皆不见什么效果。皇帝见爱妃日见谁淬,也整日愁眉不展。最后无奈只好张榜求医。一位江湖郎中揭榜进宫,为黄贵妃诊脉后说:“只要用冰糖与红果(即山楂)煎熬,每顿饭前吃五至十枚,不出半月病准见好。”开始大家还将信将疑,好在这种吃法还合贵妃口味,贵妃按此办法服后,果然如期病愈了。皇帝自然大喜,展开了愁眉。 后来这种做法传到民间,老百姓又把它串起来卖,就成了冰糖葫芦。原来,山楂的药用功效很多,它能够消食积、散淤血,驱绦虫,止痢疾,特别是助消化,自古为消食积之要药,尤长于消肉积。也许是黄贵妃所食山珍海味积住了食,做下的病,小小山楂解除了病痛。明代杰出的医药学家李时珍也曾经说过:“煮老鸡硬肉,入山植数颗即易烂,则其消向积之功,盖可推矣。”

北京人吃糖葫芦起源于清代,大概是满人入关带来的吃法,遂成一时之俗。九月底即有卖糖葫芦的,真正的销售旺季在深冬。糖葫芦以山楂为主,并有红白海棠、黑枣、桔子瓣、山药豆、山药、柿饼等,物美价廉。据《燕京岁时记》记载:“冰糖葫芦乃用竹签,贯以葡萄,山药豆、海棠果、山里红等物,蘸以冰糖,甜脆而凉。冬夜食之,颇能去煤炭之气。” 北京卖糖葫芦的随处可见,城区不同,吆喝声各具特色。相声名段《卖布头》中就有学卖糖葫芦吆喝的段落。除普通糖葫芦外,庙会上还有卖大糖葫芦的,长一米多,上插着小旗,蘸着青红丝,看起来美观可口,又很喜庆,卖家吆喝着:“大糖葫芦,果子多哟糖又厚,带福还家啊!”。

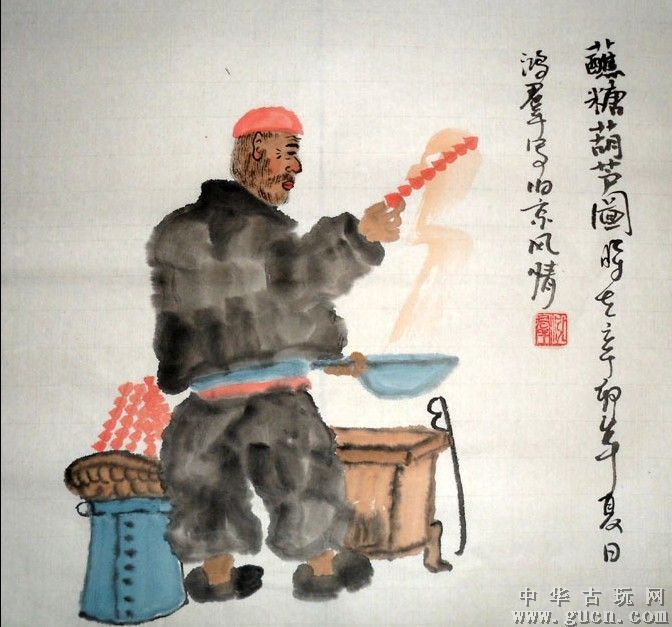

旧时还有一种糖葫芦,是挑着担子或挎着木提盒、竹篮走街串巷吆喝卖的:“唉,冰糖葫芦哟,新蘸的。”出售的小贩,挑子一头木盘上支着竹片弯成的半圆形架子,上面有许多小孔插着糖葫芦,另一头是可当场制作用的火炉、铁锅、案板、刀铲及糖、红果、山药等工具原料。因旧京黄土街道上无风三尺浪,为防风沙,那挎篮提盒的小贩,常用白色洁布盖着以防尘土。这类的糖葫芦,品种不多,价钱适中,也很大众欢迎。现今,冰糖葫芦随着人们口味的变化而变化,不再仅限于山楂这一种原料,但是它的味道、制作方法从未变过,保持着从古至今的历史味道。

旧时有些商贩还带有抽签的赌具,笔者曾亲见过小贩在宅门门道或商铺里,用签筒子抽签,与好赌的买主玩“牌九”赌糖葫芦,碰上会赌的买主,花极少的钱能吃上十几串葫芦。不会赌的,则小贩赚足了钱,最后会送串糖葫芦给买主解解馋,皆大欢喜。另有一种糖葫芦,就是厂甸等庙会上孩童们高举着那种四五尺长、用荆条串起的大串红糖葫芦。那山里红上抹的是俗称糖稀的白色麦芽糖,最顶端还插个小彩旗,这种葫芦曾是旧京庙会的一道民俗风景。

冰糖葫芦儿是老北京从秋天到春天,甚至是寒冷的严冬里随时可买到的食品。《燕京岁时记》里,记有冰糖葫芦“甜脆而凉冬,夜食之颇能去煤炭之气”。旧京宅门四合院常在隆冬时买或自制红果、山药豆等料的糖葫芦,放在庭院里冻着随吃随取。“都说那冰糖葫芦儿酸,酸里面它裹着甜……”正像那首冰糖葫芦歌,冰糖葫芦是人们喜爱的风味小吃,那前门大街的大红糖葫芦灯饰,不正是代表着北京城的一个美好的符号吗?

时至今日已少有走街串巷的小贩,但糖葫芦仍然是北京大受欢迎的名小吃,在各大超市、食品店均有销售,品种也不断翻新。

今人研究证明,山楂还有降血脂、降低血清胆固醇等作用,酸甜香脆的山楂冰糖葫芦因此而更加受到人们的青睐。

工具与材料

主料:山楂(可以用葡萄、草莓、香蕉、麻山药、桔子、圣女果、核桃等代替山楂)

配料:冰糖(最好用多晶冰糖)、水、芝麻(可选)、豆沙

方式与过程

1. 主料洗净,去籽,有签子就串成串,没有就不串。有豆沙就加到主料里,没有就拉倒。

2. 熬糖。冰糖和水1:1(以重量为准)投入锅中。需要注意不要搅动!要在熬的过程中晃动锅底,5-7分钟关小火,再5-7分钟关火。

3. 最后一步,用主料蘸糖。有芝麻就趁热撒上,然后放案板上晾干,齐活。

相关故事/补充材料

葫芦穿得蘸冰糖,果子新鲜滋味长。燕市有名传巧制,签筒摇动与飞扬。(《故都食物百咏》)

旧京时不同地区糖葫芦粗细档次和销售方式各不相同,有好几种类型,在食品店、公园的茶点部或影剧戏院里的,那糖葫芦常摆在玻璃罩的白瓷盘里销售,其制作精致,品种众多,有山里红、白海棠、荸荠、山药、橘子以及加入豆沙、瓜子仁、芝麻馅的各种糖葫芦。

最早制售糖葫芦的,要数“不老泉”、“九龙斋”、“信远斋”等出售蜜果的几个老字号店铺。清代文人纪晓岚对“不老泉”制作的糖葫芦非常欣赏,曾写有“浮沉宦海如鸥鸟,生死书从不老泉”的诗句,自嘲自己的学问赶不上“不老泉”糖葫芦制作的精美。 原址在前门大街和东琉璃厂的“九龙斋”和“信远斋”,除制作的酸梅汤名扬京城内外,其最早售卖的一颗颗单个儿红果海棠的糖球儿,也极受百姓们的青睐。民国时最有名的,还要数东安市场南门的“隆记”食品店制售的冰糖葫芦。那新蘸出来的葫芦上,金黄晶亮的冰糖贴在红果山药、海棠、橘子、荸荠上,一串串制作精美,在亮着灯光的玻璃罩内,流光溢彩,引人垂涎。

买这种大糖葫芦,是每年正月初一到十五到和平门外琉璃厂逛厂旬庙会的节目之一。不过这种糖葫芦制作粗糙,是用麦芽糖蘸的,不如冰糖的好吃。最小的则是冰糖葫芦中的精品。梁实秋在《雅舍谈吃》里回忆,冰糖葫芦以信远斋所制为最精,不用竹签,每一颗山里红或海棠均单个独立,所用之果皆硕大无比,而且干净,放在垫了油纸的纸盒中由客携去。"

在北京厂甸庙会上,还有一种大糖葫芦,这种糖葫芦用荆条穿成,长度短则三五尺长者甚至可达一丈,葫芦表面刷上饴糖水,整个葫芦的端部粘上或红或绿的小纸旗子,来逛庙会的人常买一个大糖葫芦,举在手中招摇过市,颇为热闹。除了大糖葫芦厂甸庙会还有大挂山里红,就是把百余颗山里红用棉线穿成一圈,购买的人常常把大挂山里红像挂朝珠一样挂在胸前,随走随拽下一颗塞到嘴里。