运河故事

-

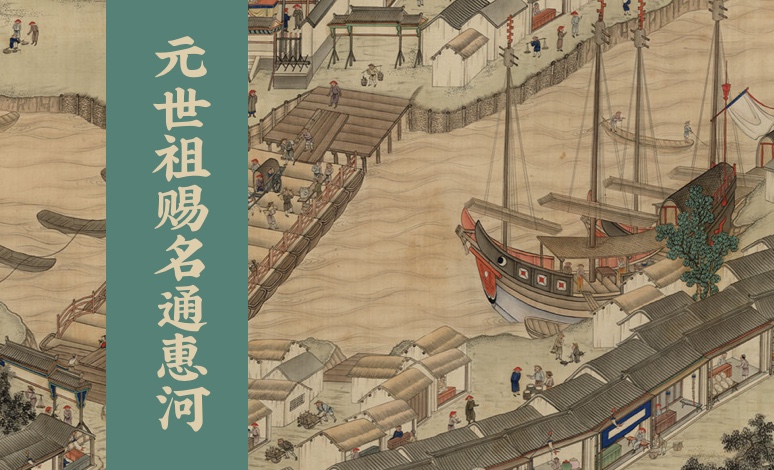

元世祖赐名通惠河

(来源:京报网 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738762294315789617&wfr=spider&for=pc)

蒙古太祖十年(1215年),金中都城为蒙古骑兵所破,皇城宫阙毁于兵火。此后又经过半个多世纪,成吉思汗的孙子忽必烈即位之后,决定将都城迁至北京。也就是这一决定,元大都都城也从“水流涓微,土泉疏恶”的中都旧址,迁到了金帝原有的行宫——大宁宫以及拥有众多天然湖泊的高梁河水系上来。不仅如此,为让宫苑有充足的水源,还专门开辟金水河从玉泉山引水,经和义门(今西直门)西流进宫苑。

忽必烈灭了南宋之后统一了中国,其统治范围远远超过金朝,元大都对于漕粮的依赖,也数倍于金中都。元统治者不但积极开辟大运河,而且还大力发展海运。但是,无论是河运,还是海运,漕粮都只能运到通州,然后再转送至大都城。据史书记载,“通州至大都陆运官粮,岁若千万石,方秋霖雨,驴畜死者不可胜数。”因此,寻找水源,恢复河运,势在必行。而此时的玉泉水源已为宫苑专用,要想引水济漕,就必需另觅水源。

元代的天文学家、水利专家郭守敬,在经过艰苦的实地考察之后,决定引昌平白浮之水,引入旧闸河以济漕运。“大都运粮河,不用一亩旧源,别引北山白浮泉水,西折而南,经瓮山泊,自西水门入城,环流于积水潭,复东折南,出南水门,合入旧运粮河,每十里置一闸,比至通州,凡为七闸,距闸里许,上重置斗门,互为提阔,以过舟之水。”水闸和斗门,实际就是现在的船闸,既可节水,又便于行舟。

郭守敬开凿运河的计划于至元二十九年(1292年)大功告成。漕船可以从通州以南的高丽庄经闸河径直停泊在积水潭中。元世祖忽必烈从上都返大都,见积水潭“舳舮蔽水”,大悦,赐河名“通惠”。这个名字一直流传至今。现如今通惠河又已成了“世界文化遗产”——京杭大运河的重要组成部分。

-

燃灯塔历史

(来源:大运河遗产 http://www.chinagrandcanal.com/default.php寺庙信息网https://xlhc.net/4483.html)

燃灯佛舍利塔是北京通州的标志物,其历史可追溯到北周时期。它位于京城五河(即京杭大运河、通惠河、温榆河、小中河、运潮减河)交汇的水口位置,与通州漕运有着密切关系,是京杭大运河北端的标志,在通州历史发展中具有重要地位。

燃灯塔全名为燃灯佛舍利宝塔,俗称通州塔,因燃灯古佛而得名。燃灯佛是万佛之祖,也是佛祖释迦牟尼的老师。据《通州县志》记载,燃灯塔始建于北周太平二年(557年),距今已有1400多年的历史。

燃灯塔在北周末期创建(577-581年),在唐代贞观七年(633)复建,在辽代重熙年间(1032–1054)重建。元代大德七年(1303)、至正七年(1347)、明代成化二十年(1484)、清代康熙九年(1670)都曾进行过维修。康熙十八年(1679)地震被震倒后,只剩塔座,从三十年(1691)起,由僧人照感四处募捐,进行重建,每年建成一层。三十五年(1696),知州吴存礼以为太慢,就带头捐钱,倡议公捐,加速修建,终于在三十七年(1698)再建成功。1976年7月18日凌晨,唐山发生了剧烈地震,此塔受到波及,塔身左右30度大晃,但没有倾圮,只是把塔顶莲花座的砖抖落很多,塔身也略有酥裂,岌岌可危。1985年9月至1987年11月,北京市文物局和通县人民政府筹资29万元,进行抢救性修缮,重建塔顶,补配铜铃,恢复塔基,再现了燃灯塔的原貌。

-

八里桥之战

(来源:首都文明网https://www.bjwmb.gov.cn/zxfw/wmwx/wskt/t20190604_937804.htm 北京晚报 http://bjwb.bjd.com.cn/html/2019-05/30/content_11886700.htm)

八里桥,始建于明正统十一年八月,正统十三年十二月建成,明英宗赐名永通桥,建筑这座桥的原因是“通州城西八里河,京都诸水汇流而东。河虽不广,每夏秋之交雨水泛滥,常架木为桥,比舟为梁,数易辄坏”,是以修建之。

八里桥是一座三孔石拱桥,据著名建筑学家孔庆普测算:桥长60.2米(从北地伏端到南地伏端的水平距离),宽16.2米。中孔高而两边孔较低,便于泄洪和分流的需要,侧墙为平面,向上稍有内顶,四角有八字翼墙,桥下四角有雁翅泊岸,上面各有镇水兽一只。“栏板原为青石实心板,望柱原为青石方柱,柱头除四根角柱为平顶外,各有石狮一只……端柱外各有一石雕座兽,兽体与端柱为一整块石料雕成。”战后,尽管这座桥上遍布着弹孔,但英法使团的随团医生芮尼依然对它的“外形美观”赞叹不已。

从建筑工艺的角度讲,八里桥亦有极富创造性之处。由于它位于通惠河的下游,河床土质为沙黏土,而桥属厚墩、原拱和重力式桥台结构,所以在建设桥基时采取了在较大的杉木桩上疏铺双层杉原木,构成木架,速成插架法,其上再铺砌单层大条石形成整底板,这样既坚固又抗压,迄今在古代石桥中仅发现这一座采用了此种方法。

八里桥建成后,不仅是陆路交通要冲,而且在漕运史上具有非比寻常的意义。据史料记载,清代,从南方来的漕运船都是有高桅杆的大型帆船,所以后人认为八里桥的中孔之所以高达8.5米,宽6.7米,是为了便于漕运船的通行,甚至留下了“八里桥,不落桅”的民谚。其实这是一种误解,因为通惠河水较浅,漕运船不能进入通惠河,南来漕运船上的货物必须在北运河北端(通县)东面搬到小型船上来,再转运进入通惠河,所以通过八里桥的小型船本身就没有桅杆,但这也从另一个角度说明八里桥在漕运史上的重要地位:它是整个漕运的“终点线”——也是进入北京城的最后一道“关卡”。

这一点,参与八里桥会战的英法联军和清军统帅部,都有非常清醒的认识。

战前,清军统帅僧格林沁制订的作战部署是,开战后,先由僧格林沁指挥马队全面出击,向联军的左翼到右翼的宽大正面实施反冲锋,待联军被冲乱阵型后,隐藏于树林与战壕中的部队伺机冲出杀敌,作战时兵分三路,由定福庄移驻八里桥一带的胜保部迎击南路联军,瑞麟部迎战东路联军,而僧格林沁率领主力迎战最强大的、也是主攻八里桥的西路联军。清军参战总兵力达三万人,其中马队有一万人。

相较之下,联军的参战兵力要少得多,共计五千人,但装备精良,除了前膛燧发枪和滑膛炮外,还有少部配备了最新式的线膛火炮和线膛步枪,而清军除了极少数的旧式滑膛枪外,使用最多的武器还是大刀长矛。更加致命的是,僧格林沁的战前部署犯了两个大错:首先联军实施主攻的是南路由科林诺将军率领的法军第二旅,而迎敌的恰恰是清军三部中最弱的胜保部;其次在阵型上,英法联军采用的是三排阵列的战列步兵线,“前层踞地,中层微俯,后层屹立,前层先行开枪,中层继之,后层又继之”。尽管清廷此前告诫僧格林沁,面对这样的阵型,再按传统的方式,上来就用马队冲杀,“马匹一经受伤,必然惊溃”,导致最终不是乱了敌人,而是乱了自己,但可惜,僧格林沁并没有听进去。

上午七时,八里桥会战正式打响!

最初遭遇清军的,正是科林诺将军率领的法军第二旅先头部队,包括一连工兵、一连炮兵、两连猎兵和两个骑兵炮兵排,冉曼将军率部跟在后面,其中包括猎兵营的剩余部分、火箭兵、炮兵连和101线列步兵团。发现清军后,科林诺赶紧命令部队停住,组成方阵,架设大炮,准备迎战。而清军的军纪严明,给埃里松留下了深刻的印象,黑压压的一万骑兵,在行进过程中毫无声息,沉着而坚定,“一切动向,全由上下左右晃动的旗子示意,好比海上的信号!”

僧格林沁下令,马队向敌军的宽广阵地全线冲杀。

骑兵们挥舞长矛,手持弓箭,喊声震天,企图冲乱和割裂联军的战斗队形,尽管遭遇猛烈的火力攻击,他们还是前赴后继,“骑兵的人数每时每刻都在不断地增加,很快我们整个战线都遭到迂回和包抄,一时我们都认为已经被密云一般的骑兵团团围住了,他们的人数真是多得吓人!”早晨还在被号角和战鼓激励得斗志昂扬的德米特勒西,此时此刻却感到了恐惧,“大炮发射出去的许多炮弹在敌人骑兵中引起了混乱,迫使他们后退,然而敌人很快又卷土重来,并且发出野蛮的呼喊声!”形势越来越严峻,危险迫在眉睫,科林诺的先头部队很快就顶不住了,下令撤退,但清军的战马奔腾而来,四处扬起大片尘土,仿佛要把联军踏个粉碎!多亏炮兵的猛烈轰击,才帮助科林诺解围,与后续部队会合。

这时,僧格林沁已经发现主攻八里桥的是南路敌军,而不是西路敌军,为了弥补战前的决策失误,他在胜保部与科林诺部激战的同时,指挥马队穿插于南路和西路之间,试图分割这两路敌人,其后以步队配合胜保部包围科林诺部,歼灭敌人主力。清军很快发现了联军部署中的一个薄弱环节,即科林诺部和英军萨顿旅之间存在着一个空隙,他们立刻汹涌而入,德拉格朗热中尉回忆道:“炮火枪弹像打不倒清军似的,他们死而复生,顽强战斗,甚至冲到我方大炮前三十来米。”清军的此种英勇,给科林诺部以巨大的压力,特别是射来的密箭造成了严重伤亡,最艰难的时刻,他们不得不靠拼刺刀来顶住清军的攻势。

“这样的英雄主义在中国军队里是经常可以看到的,而在欧洲则以讹传讹,竟认为中国军队是缺乏勇气的,此乃一大谬误。”吉拉尔教士回忆道,“八里桥之役,中国军队迎头痛击联军,法国和英国的炮兵压倒了他们的箭、矛、迟钝的刀和很不像样的炮,尽管他们呼喊前进,勇猛和反复地冲杀,还是遭到惨败……”

这时,清军排列在河岸上的大口径巨炮开始发射炮弹,但这些炮普遍陈旧,其中一门竟还是1674年在阿姆斯特丹铸造的,射击精度很差,大部分都没有打到联军的阵地上,反而被联军的贝茨曼上校指挥的十二号榴弹炮轰垮,清军摇起军旗,下令前线兵勇撤回八里桥,而联军的炮火也终于延伸到了八里桥上。

几乎每一个参与八里桥之战的联军将士,在回忆录中都反复提到那位挥动黄色旗帜的清军旗手。

“大家可以看到有一大群身着黄衣的中国人聚集在桥上和桥的四周,为首的乃是一位骑在马上的长官,他勇敢地挺身而出,站在他的士兵的前面,他挥舞着黄旗,以示挑战!然而我们的十二号炮已经进入阵地,并把炮弹倾泻在桥上,这时,桥栏上的大理石被炸得粉碎,四散飞去,再加上炮弹的碎片,把桥栏上安放的石兽也给炸坏了,倒下去的人立刻由新的禁卫军所替补,而他们的那位长官则一手舞旗,一手执剑,始终站在最前面。”

围绕八里桥头的战斗进入白热化的状态,清军和联军均投入大量兵力进行殊死的搏杀,一开始对阵双方使用的还是弓箭和枪弹,后来就是大刀对刺刀的白刃战,谢内维埃尔参谋在上呈法国陆军部的远征报告中写道:“八里桥,一个古老文明的雄伟纪念碑,此时呈现一派特别的景象:穿戴华丽的兵勇摇着军旗,毫无掩体,以杀伤力很弱的火枪,还击我军大炮加步枪齐射的攻势。”吉拉尔教士则感慨道:“这些英勇但并不灵活的战士,顶住杀伤力很大的密集炮火,绝不后退一步,一直坚持了一个小时,最后宁肯全体战死,绝不放弃阵地。”

运河的两岸和桥上堆满了被惨烈的战斗遗留下的残缺不全的尸体。

在这一刻,整个战场的目光都集中在了那位挺立桥头的旗手身上。

“他的身材极为高大,手执一面写有黑字的杏黄大旗,并且把这面旗帜不时指向所有的方向,此乃僧格林沁之旗,所有官长的眼睛都注视着它,因为它正在向全体中国军队下达着命令。”埃里松这样写道,“当全军精锐所保卫的那座桥上已经横尸遍地,他依然屹立在那里,始终独自一人,任凭子弹在他的身边嗖嗖穿过、炮弹在他四周隆隆轰鸣,他也岿然不动,他的那股勇气,令我们都感到无限地钦佩。”

作为联军总指挥孟托班的翻译,埃里松回忆到了一个细节,那就是孟托班忍不住赞叹“真是一条好汉”!然后下令将这个旗手生擒活捉。

“几个士兵冲上前去,试图俘虏那个旗手,但就在这时,一颗流弹击中了他,杏黄大旗缓缓地向一旁倒去,随着它一起倒下去的是一只紧紧抓住旗杆的痉挛的手。”

这是整个八里桥会战中最壮烈的一幕。

中午十二时,八里桥会战结束,距此十二里远的紫禁城被解除了最后一道屏障,当然,与帝国的首都一起即将遭受劫难的,还有西北方向的那座名为“万园之园”的圆明园……(呼延云)