商海沉浮稻香村——讲述北京稻香村的故事

在北京这座历史名城里,不但有各个时期留下的重大政治历史事件的遗迹和历史文化名胜古迹,而且还有一些声誉卓著、闻名遐迩的老字号。北京稻香村就是极具代表性的一家,她跨越三个世纪,历经六代掌门人,在悠久的文化历史发展过程中,北京稻香村以其独具特色、品质优良的产品和诚实守信的服务赢得消费者的赞誉,以工贸一体的方式迅速发展,使自己的品牌日益深入人心。

北京稻香村前世今生

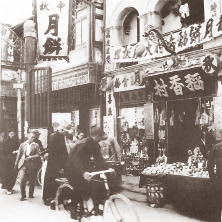

1895 年(清光绪二十一年),江苏金陵人郭玉生带着几个伙计来北京闯荡,他们都深谙南味食品制作工艺。郭玉生不久即在当时最为繁华的商业中心——前门大街外观音寺(现大栅栏西街东口路北),创办了一家经营南味食品的店铺。铺面坐东朝西,三间门面,二层小楼,进门后左边是青盐店,右边是茶食柜,门楣上一块黑漆金字匾额,上面题写的是“稻香村南货店”几个大字,这就是北京稻香村的前身。

开张这天,生意兴隆,郭玉生看在眼里,喜在心头。稻香村实行前店后厂( 那时又叫“连家铺”) 的模式,靠着手艺自制各式南味糕点、肉食,既好看又好吃,不但花样品种多,而且重油重糖,即使在气候干燥的北京存放数日也不干。当年稻香村生产的冬瓜饼、姑苏椒盐饼、猪油夹沙蒸蛋糕、杏仁酥、南腿饼等在京师都是初次露面,让习惯吃北方“大饽饽”的京城人享受到了精致、美味的正宗南方美食。再加上产品制作精细考究,甜咸相宜,南味北引,北味融新,吸引在北京南方人的思乡情结,更招揽喜尝新味的北京人,没多久这家店就红火了起来,大街小巷一传十,十传百,食客络绎不绝,上到名人百官,下到平头百姓,终日里人流不断。

据说“稻香村”原是长江中下游地区食品店常见的字号,主要出售“糕饵及蜜饯花果盐渍园蔬食物”。至于食品店取名“稻香村”的最初缘由,由于时间久远,一时难以考证。有人认为这是源于古典诗词,南宋词人辛弃疾曾写下的名句“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,把“稻”和“香”连在一起咏叹。小说《红楼梦》中,金陵十二钗之一的李纨在大观园里的居所便名为“稻香村”,林黛玉也有“一畦春韭熟,十里稻花香”的佳句。“稻香村”这样一个意寓五谷丰登、美好太平的名称,用作食品糕点店铺名,自是别有一番风味。

另一种说法则颇有些神话的味道。相传数百年前,江浙一带有一家卖熟食的小店,生意清冷。一天晚上,店里忽然来了一个衣衫褴褛的跛足老人,老板见他残疾可怜,就送了些东西给他吃,又见天色已晚,便在店内一个角落里铺上稻草,留他住宿。第二天一早,掌柜叫老人吃饭发现老人不见了。伙计们用老人睡过的稻草烧火制作姑苏饼和卤肉,却异香无比,鲜美可口。消息传出,人们都说跛足老人是“八仙”之一的铁拐李下凡,店主发迹后,忘不了跛足老人睡过的稻草的恩助,将店名改为“稻香村”,以至感怀。也许正是由于“稻香村” 名称之妙,郭玉生来到北京,开创京城生产经营南味食品的“第一家”,“稻香村”这一字号就成了不二之选。

用料讲究 花样翻新

北京稻香村食品十分讲究“ 四时三节”,端午卖粽子,中秋售月饼,春节供年糕,上元有元宵。用料也是十分讲究,核桃仁要山西汾阳的,因为那里的桃仁色白肉厚,香味浓郁,嚼在嘴里甜;玫瑰花要用山东定陶的,因为那里的玫瑰花花大瓣厚,气味芬芳,而且必须是在太阳没出来时,带着露水采摘下来的;龙眼要用福建莆田的;火腿要用浙江金华的;等等。做工讲究“凭眼”、“凭手”,例如熬糖何时可以端走全凭师傅的经验,早一分钟没到火候,晚一分钟火候又过了,这就是所谓的“凭眼”、“凭手”则是指将熬好的糖剪成各种形状,这全是手工活儿。

初期复业的稻香村在经营宗旨中依旧本着“货真价实”的老理儿,提出强化“三优”,即产品优质、服务优良、卫生优良。现在看来,稻香村能够复兴的秘诀不外乎六个字——选料精、做工细。

哪儿的米香,哪儿的果脆,哪儿的肉好,北京稻香村采购部的师傅们都门儿清。核桃仁首选山西汾阳,那里种植的核桃皮薄,桃仁无苦涩味,口感最佳;玫瑰花要用山东定陶采摘的新鲜花瓣,它们香味浓郁、玫瑰油含量高;金丝小枣认准山东乐陵和河北沧州的,这里出产的小枣核小皮薄、果肉丰满、含糖量大;同样是江米,打元宵所用的是安徽产的粳糯米,包粽子所用的则来自黑龙江地区。为做好月饼的馅料,北京稻香村的选择无一不苛刻,鸭蛋黄由洞庭湖放养鸭吃活食下的蛋加工而成;红豆必须是蓟县产的天津红;黑芝麻则是江西产的小粒薄皮麻;做自来红用的是自制小磨香油;猪油坚持用新鲜板油自炼;等等。

有了上好的原料,还得精工细作。作为糕点生产企业,为保证夜班生产使用的蛋液新鲜,北京稻香村要求蛋液加工必须在下午4 点后开始,以缩短存放时间。为保证元宵的传统正宗口味,北京稻香村一直沿用石碾磨粉,使得元宵口感更加细腻松软。为保证生产的元宵新鲜,工人们往往凌晨3 点才开始泡米。

据现任北京稻香村董事长毕国才回忆,刘振英先生管理严苛是出了名儿的。一次,刘振英先生到车间检查工作,他静静地站在一名做牛舌饼的员工身后,突然打断了她的工作:“按照标准,应该转几圈?”员工虽然没有察觉他在身后,慌忙回答道:“3 圈半。”那你为什么转了3 圈就不转了?”“就差半圈……”没等员工把话说完,他就厉声道:“半圈也不行!工艺要求是3 圈半,就必须3 圈半,返工重做。”原来,按照工艺标准,在做剂儿之前,面皮要被转上3 圈半,这转数决定了牛舌饼成型之后的层数,3 圈半出来的是7 层,而3 圈出来的就是6 层,虽然只有一层的差距,但“酥”的口感程度会多少有些不同。面对只差“半圈”的牛舌饼,刘振英先生竟然这样疾言厉色,一般人看来过于严苛,但正是这种严苛,成就了北京稻香村产品30 年来始终不变的好品质。

薪火相传 稳健发展

1999 年,由于身体原因, “老掌柜”刘振英将北京稻香村的发展重担托付给了毕国才。刘振英之所以把稻香村的领导权交给毕国才,其中颇有缘由。毕国才原来学的是中医,稻香村复业不久,已33 岁的他决定弃医从商,投入到当时前景并不被看好的北京稻香村旗下,从当学徒开始,步入新的人生轨迹。如今在稻香村,流传着当年刘振英考察毕国才的一个小故事。

话说毕国才刚来到稻香村不久,正学站柜台。一天,刘振英来到公司门店柜台前说要买一盒两分钱的火柴,当即给了毕国才一角钱。毕国才当时已知道对方是公司的“一把手”,这种情况很多人想当然认为公司老总要小小的一盒火柴,随便拿去用就是了。而毕国才却认真地接过刘振英递过来的一角钱,同时把一盒火柴和找零的八分钱交给对方。多年以后,毕国才方才得知,这是刘振英在暗中考核他,看他是否徇私。因此刘振英还曾在公司领导人会议上表态说:“这个小伙子可用。”从此,毕国才一路从学徒到门店经理、公司副总经理,一直坐到总经理的位置。

1994 年,北京稻香村食品集团组建。2005 年,在北京市东城区区委、区政府的关心、支持和具体指导下,北京稻香村成功实施了企业改制,由原来的集体所有制改为股份制。在北京稻香村初期发展中发挥了重大作用的“早来点、晚走点、多干点”的老三点精神也在企业改制和转型中上升到“多学点、提高点、创新点”的新三点精神。改制后,稻香村又根据企业发展的需要,着重培养和树立了以规则为导向的企业制度文化,使企业文化呈现出与时俱进的显著特征。

老字号持续发展,必须在坚持继承下求创新。于是,公司发起了“技术上每天进步1%”的号召,制定了股权奖励办法,设立了创新奖励基金,使得员工和技术人员创新热情空前高涨,每年都有大小几百条技术创新提案。作为一家老字号企业,北京稻香村还认识到了营销在企业发展中的重要地位和作用,成立了企业策划部,同时聘请了专业策划公司,对品牌推广等进行了全面规划,努力由产品经营向营销经营转变。相继开展了以传统节日为载体,以传统文化为内涵的文化营销活动。

2007 年春节期间,北京稻香村推出的“年味”系列礼盒,产品一上市就受到了消费者的热烈欢迎,春节黄金周期间,产品刚刚上架就被抢购一空,每天脱销7 个多小时。其中消失了50 年,又重返京城的正宗京式糕点 “京八件”,以独特的“怀旧”包装唤起了老北京人尘封的记忆。赶上逢年过节,其门店内外排队买点心的壮观景象已经成为京城一景。

此外,北京稻香村还走访营养学家和民俗专家,拟定出符合自然养生及民俗传统的24 节气系列养生食物单,如立春有吃春卷“咬春”的习俗;大寒吃年糕取谐音“年年高升”的好兆头;“二月二,龙抬头”,要吃龙须饼;等等。将中华民族独有的24 节气文化内涵,通过食品糕点形式挖掘出来,既传承文化,也是在食品研发上有所创新。

如今的北京稻香村仍没有铺天盖地的强势广告,没有点子大王的精心策划,没有豪气冲天的战略构想,也没有誓做行业老大的宏伟气魄,北京稻香村给人的感觉总是低调的。然而她以稳健的增长态势,领跑着中国传统食品业。现公司拥有140家连锁店,一个物流配送中心,600 多个销售网点和独具特色的社区连锁店体系;一个占地200 亩、建筑面积14 万平方米的现代化生产基地;生产糕点、肉食、速冻食品、月饼、元宵、粽子等特色食品,共16 大类600 多个品种。先后荣获“全国食品工业优秀企业”、“中国名牌”、“中华老字号”、“北京市著名商标”、“中国食品工业百强企业”、“重点行业(糕点)十强企业”、“北京十大商业品牌金奖”和“北京质量奖”、“北京知名品牌”、“ 首都劳动奖状”、“全国五一劳动奖状”、“全国模范劳动关系和谐企业”等多项荣誉。可以说北京稻香村已“润物细无声”般,烙印在京城百姓的意识中,如今去北京稻香村买糕点和熟食已成为许多百姓的生活习惯。

-

11两,合15000多两银子。《钦定总管内务府观行则例》记有:打糕,做酒用的黏米、黄米,每年约700余石。做祭酒、祭糕时,取用玉泉山的泉水,整个祭祀仪式十分隆重。 另据《梵天庐丛录》记载:“清代新年朝贺,每赐群臣吃肉,其间不杂他味,煮极烂,切为大脔,臣下拜受,礼至重也

-

要问京城里能吃到鲜美羊肉的馆子,不出三个,您就准能提到东来顺。“涮肉何处嫩?要数东来顺。”百余年来,清真馆子东来顺的涮羊肉几乎是家喻户晓,俨然成了北京乃至北方饮食的招牌。 要说这家百年老店当初创业也实属不易。东来顺的创始人丁德山是光绪年间住在东直门外二里庄的一个回民,早年间和两个兄弟靠往城里送黄土为生。

-

的他决定弃医从商,投入到当时前景并不被看好的北京稻香村旗下,从当学徒开始,步入新的人生轨迹。如今在稻香村,流传着当年刘振英考察毕国才的一个小故事。 话说毕国才刚来到稻香村不久,正学站柜台。一天,刘振英来到公司门店柜台前说要买一盒两分钱的火柴,当即给了毕国才一角钱。毕国才当时已知道对方是公司的“一把手”,这种情况很多人想当然认为公司老总要小小的一盒火柴,随便拿去用就是了。