祭孔乐舞的内容以颂扬孔子生前的业绩为主,是乐、歌、舞三位一体的综合艺术。歌曲每句四字,每字配合一个舞蹈动作。主要以弘扬传统文化,承继孔子思想之精华为核心内容。场面宏大,乐生45人,演奏中和韶乐,钟磬齐鸣;舞生64人,表演八佾舞,舞容古朴。

孔庙乐器,始造于元大德十年,由江浙行省制造。至明洪武二十六年,颁大成乐器,其制始备。至清,世祖章皇帝顺治初年,钦定六平之章,均用中和韶乐,而祭祀乐器仍沿明制。圣祖仁皇帝康熙五十四年,始命太常重造乐器,颁行国学。高宗时改定宫律,特命乐部仿江西古镈钟式铸镈钟,复诏采玉和阗,以琢特磬,颁夹钟、南吕、镈钟、特磬各二,乐悬于焉大备。

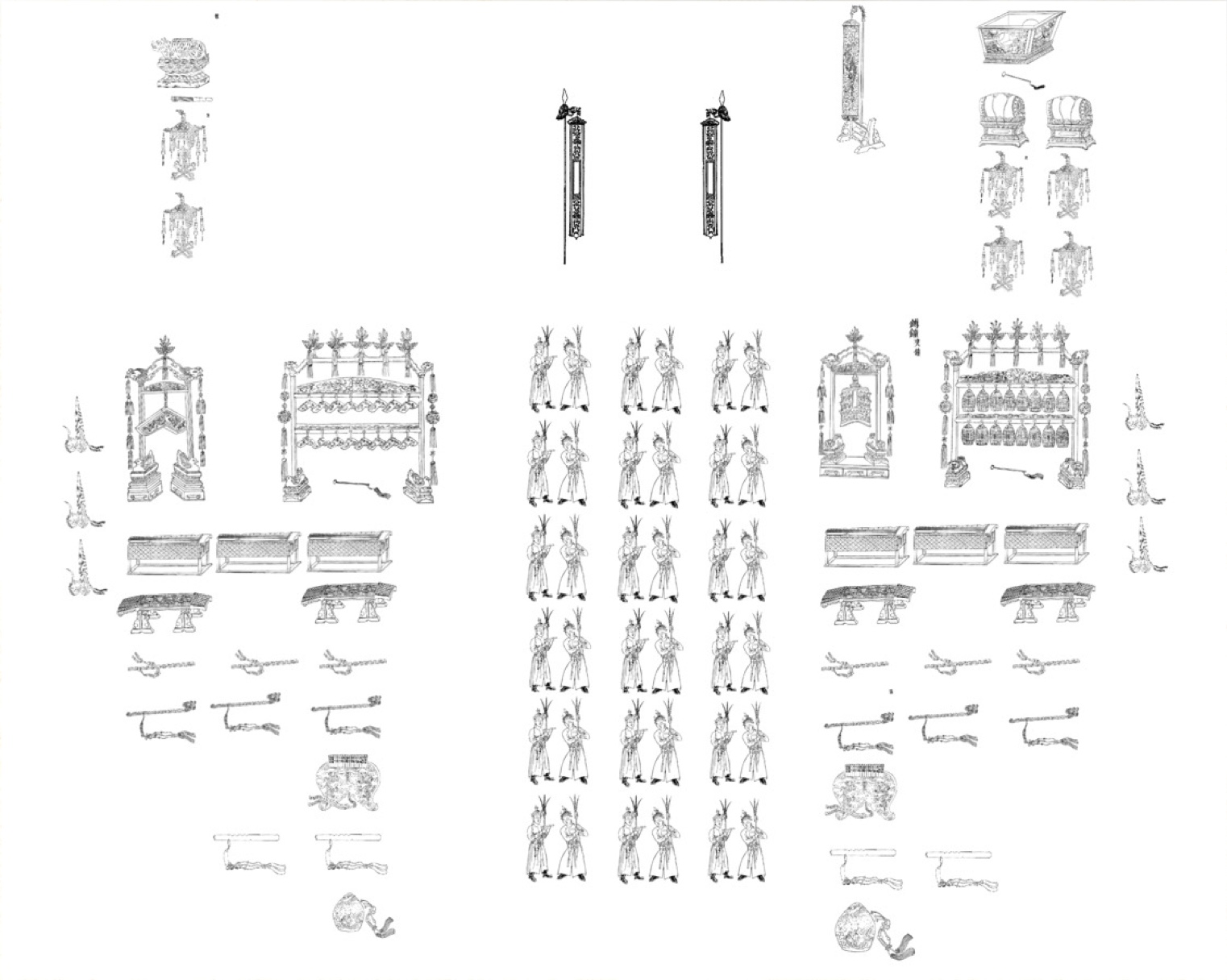

孔庙祭祀所用乐器主要有镈钟、特磬各二以外。还有编钟一、编磬一、琴六、瑟四、排箫二、箫六、篪四、笛六、笙六、壎二、鼓一、搏拊二、柷一、敔一、麾一。以下就文庙所用乐器,配图加以说明。

祭孔乐歌是祭孔典礼中不可或缺的一个组成部分,其主要目的是彰功宣德,以一种富有情感寄托,充满大雅韵律的方式歌颂孔子的功德。歌词大意多为:“天为下界的民众降生了孔子,让孔子具有崇高的德行和智慧。孔子言论教导是永远不变的言行准则。孔子的功德比尧舜还要伟大。我们要按照孔子的教导去做,让天下永远和平昌盛。我们把美酒和佳肴献给伟大的圣人,希望永远得到圣人的指导和佑护。”

迎神,奏《昭和之章》:大哉至圣,德盛道隆。生民未有,千祀是崇。典则昭垂,是兹辟雍。载虔簠簋,载严鼓钟。

奠帛、初献,奏《雍和之章》:觉我生民,陶铸贤圣。巍巍泰山,仰止景行。礼备乐和,豆笾嘉静。既述六经,爰斟三正。

亚献,奏《熙和之章》:至哉圣师,克明明德。木铎万年,惟民之则。清酒既醑,言观秉翟。太和常流,英材斯植。

终献,奏《渊和之章》:猗欤圣师,纳民物轨。瞻之在前,师表万祀。酌彼金罍,我酒维旨。登献虽终,弗遐有喜。

徹馔,奏《昌和之章》:壁水渊渊,芹芳藻洁。既歆至圣,亦仪前哲。声金振玉,告兹将徹。鬷假有成,日月昭揭。

送神,奏《德和之章》:煌煌辟雍,四方来宗。甄陶乐育,多士景从。如土斯埴,如金在镕。佐予敷治,俗美时雍。

两汉祀辟雍,魏唐行释奠,但其乐制未详。

宋景祐后,定歌大晟之篇。

至元,乐章、乐名皆仍金旧,而释奠先师,亦沿宋之大晟,无所更易。

明初,祭奠孔子仍用宋之大晟登歌旧乐。洪武六年(1373年)东十一月,始命詹同、乐韶凤等更制乐章。取宋之大晟中的六章,改以“和”为曲名,采取六章六奏的形式,制成大成释奠乐谱:

迎神奏《咸和之曲》;

奠帛奏《宁和之曲》;

初献奏《安和之曲》;

亚献、终献奏《景和之曲》;

徹馔、送神奏《咸和之曲》。

清初祀孔乐章仍沿袭明制。顺治二年(1645年),诏定郊庙乐章,改用平字,均用中和韶乐。十三年(1656年),钦颁释奠文庙乐章六首。

迎神奏《咸平之曲》;

奠帛、初献奏《宁平之曲》;

亚献奏《安平之曲》;

终献奏《景平之曲》;

撤馔及送神俱奏《咸平之曲》。

乾隆六年(1741年),诏定祭先师庙乐律,春以夹钟为宫,秋以南吕为宫。

迎神奏《昭平》,

奠帛、初献奏《宜平》,

亚献奏《秩平》,

终献奏《叙平》,

撤馔奏《懿平》,

送神奏《德平》。

北京孔庙所用乐章,现仍依顺治年间创制、康熙年间部分修正的祭孔乐章歌词,部分予以修订,乐章名改以“和”为字尾的“昭和、雍和、熙和、渊和、昌和、德和”。歌诗沿用清乾隆乐诗,略有修定。

祭孔乐歌(元明清)

迎神,奏《凝安之曲》

黄钟宫三成:大哉宣圣,道尊德崇。维持王化,斯文是宗。典祀有常,精纯并隆。神其来格,于昭盛容。

大吕角二成:生而知之,有教无私。成均之祀,威仪孔时。惟兹初丁,洁我盛粢。永言其道,万世之师。

大蔟徵二成:巍巍堂堂,其道如天。清明之象,应物而然。时维上丁,備物荐诚。维新礼典,乐协中声。

应钟羽二成:圣王生知。阐乃儒规。诗书文教,万世昭垂。良日惟丁,灵承丕爽。揭此精虔,神其来享。

初献盥洗,奏《同安之曲》(姑洗宫):

右文兴化,宪古师经。明祀有典,吉日惟丁。丰牺在俎,雅奏在庭。周迴陟降,福祉是膺。

初献升殿,奏《同安之曲》(南吕宫):

诞兴斯文,经天纬地。功加于民,实千万世。苼镛和鸣,粢盛丰备。肃肃降登,歆兹秩祀。

奠币,奏《明安之曲》(南吕宫):

自生民来,谁底其盛?惟王神明,度越前圣。粢币具陈,礼容斯称。黍稷非馨,惟神之听。

捧俎,奏《丰安之曲》(姑洗宫):

道同乎天,人伦之至。有享无穷,其兴万世。既洁斯牲,粢明醑旨。不懈以忱,神之来墍。

大成至圣文宣王酌献,奏《成安之曲》(南吕宫):

大哉圣王,实天生德。作乐以崇,时祀无斁。清酤惟馨,嘉牲孔硕。荐羞神明,庶几昭格。

兖国复圣公位酌献,奏《成安之曲》(南吕宫):

庶几屡空,渊源深矣。亚圣宣猷,百世宜祀。吉蠲斯辰,昭陈尊簋。旨酒欣欣,神其来止。

郕国宗圣公位酌献,奏《成安之曲》(南吕宫):

心传忠恕,一以贯之。爰述《大学》,万世训彝。惠我光明,尊闻行知。继圣迪后,是享是宜。

沂国述圣公位酌献,奏《成安之曲》(南吕宫):

公传自曾,孟传自公。有迪绪承,允得其宗。提網开蕴,乃作《中庸》。侑于元圣,亿载是崇。

邹国亚圣公位酌献,奏《成安之曲》(南吕宫):

道之由兴,于皇宣圣。惟公之传,人知趋正。与飨在堂,情文斯称。万年承休,假哉天命。

亚献,奏《文安之曲》(太簇立宫):

道德渊源,斯文之宗。功名糠秕,素王之风。芬兮斯牲,芳兮斯酒。绥我无疆,与天同久。

终献,奏《成安之曲》(姑洗宫):

百王宗师,生民物轨。瞻之洋洋,神其宁止。酌彼金罍,惟清且旨。登献惟三,于嘻成礼。

饮福受胙与盥洗同(奏一成)(惟国学释奠亲祀用之,摄事不用,外路州县并用之。)

分献十哲,奏《成安之曲》(南吕宫):

于昭哲人,贤德之淳。儒风光扬,辅世安仁。椒浆斯旨,蘭殽既陈。于酌于献,福禧皆臻。

分献从祀,奏《成安之曲》(太簇立宫):

俨然冠缨,崇然庙庭。百王承祀,涓辰惟丁。于牲于醑,其从与享。申之乐歌,式昭师仰。

徹豆,奏《娱安之曲》(南吕宫):

牺象在前,豆笾在列。以享以荐,既芬既洁。礼成乐备,人和神悦。祭则受福,率尊无越。

送神,奏《凝安之曲》(黄钟宫):

有严学宫,四方来崇。恪恭祀事,威仪雍雍。歆兹惟馨,飚驭回复。明禋斯毕,咸膺百福。

望瘗。与盥洗同。

洪武六年(1373年),定祀先师孔子乐章六首:

迎神,奏《咸和之曲》:大哉宣(后改孔)圣,道尊德崇。维持王化,斯民是宗。典祀有常,精纯并隆。神其来格,于昭盛容。

奠币,奏《宣和之曲》:自生民来,谁底其盛?惟王(后改师)神明,度越前圣。粢帛具成,礼容斯称。黍稷非馨,惟神之听。

初献,奏《安和之曲》:大哉圣王(后改师),实天生德。作乐以崇,时祀无斁。清酤惟馨,嘉牲孔硕。荐羞神明,庶几昭格。

亚献、终献,奏《景和之曲》:百王宗师,生民物轨。瞻之洋洋,神其宁止。酌彼金罍,惟清且旨。登献惟三,于嘻成礼。

徹馔,奏《咸和之曲》:牺象在前,豆笾在列。以享以荐,既芬既洁。礼成乐备,人和神悦。祭则受福,率遵无越。

送神,奏《咸和之曲》:有严学宫,四方来崇。恪恭祀事,威仪雍雍。歆兹惟馨,神驭还复。明禋斯毕,咸膺百福。(明史·乐志)

顺治十三年(1656年),钦颁释奠乐章。

迎神,奏《咸平之曲》:大哉至圣,峻德宏功。敷文衍化,百王是崇。典则有常,昭兹辟雍。有虔簠簋,有严鼓钟。

奠帛、初献,奏《宁平之曲》:至哉圣师,天授明德。木铎万世,式是群辟。清酒维醑,言观秉翟。太和常流,英材斯植。

亚献,奏《安平之曲》:大哉圣王(后改师),实天生德。作乐以崇,时祀无斁。清酤惟馨,嘉牲孔硕。荐羞神明,庶几昭格。

终献,奏《景平之曲》:猗欤素王,示予物轨。瞻之在前,神其宁止。酌彼金罍,惟清且旨。登献既终,弗遐有喜。

徹馔,奏《咸平之曲》:壁水渊渊,崇牙岌嶪。既歆宣圣,亦仪十哲。声金振玉,告兹将撤。鬷假有成,羮墻糜愒。

送神,奏《咸平之曲》:煌煌学宫,四方来宗。甄陶胄子,暨予微躬。思皇多士,膚奏厥功。佐予永清,三五是隆。

乾隆六年(1741年)更定释奠乐章。

迎神,奏《昭平之章》:大哉至圣,德盛道隆。生民未有,百王是崇。典则昭垂,是兹辟雍。载虔簠簋,载严鼓钟。

奠帛、初献,奏《宣平之章》:觉我生民,陶铸贤圣。巍巍泰山,实予景行。礼备乐和,豆笾嘉静。既述六经,爰斟三正。

亚献,奏《秩平之章》:至哉圣师,克明明德。木铎万年,惟民之则。清酒既醑,言观秉翟。太和常流,英材斯植。

终献,奏《叙平之章》:猗欤素王,示予物轨。瞻之在前,师表万祀。酌彼金罍,我酒维旨。登献虽终,弗遐有喜。

徹馔,奏《懿平之章》:壁水渊渊,芹芳藻洁。既歆至圣,亦仪前哲。声金振玉,告兹将徹。鬷假有成,日月昭揭。

送神,奏《德平之章》:煌煌辟雍,四方来宗。甄陶乐育,多士景从。如土斯埴,如金在镕。佐予敷治,俗美时雍。

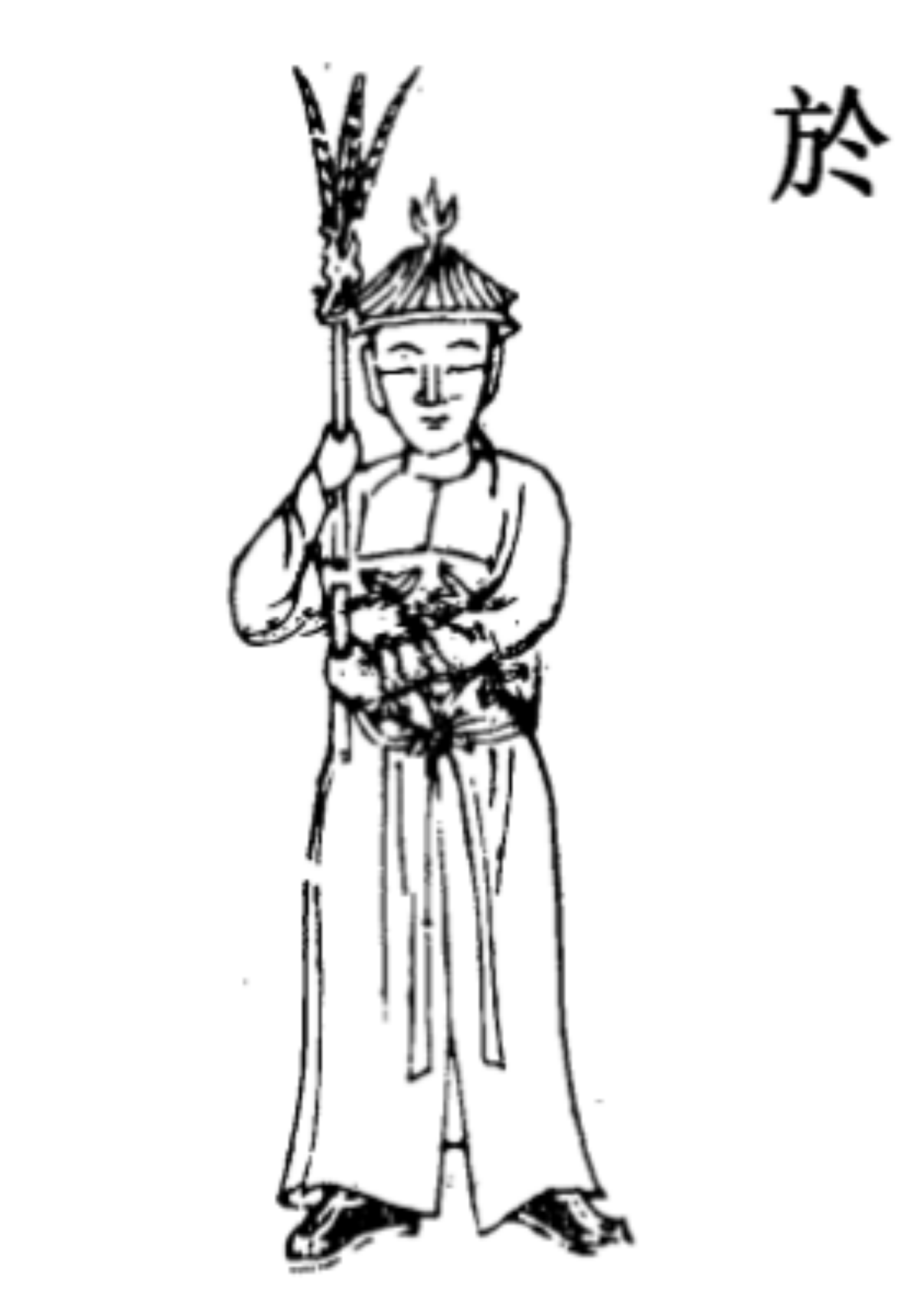

释奠用舞之习,肇始于刘宋。逮及隋唐,相沿为制。宋、金、元三代,释奠停用登歌,不设佾舞。于是升降缀兆,阙备无闻。明初始用文舞,但其制尚未详备。清朝时考定乐章于佾舞,尤协古今之宜。康熙五十四年(1715年),敕颁太学乐舞器,春秋释奠,司之太常。肄习有素,节奏娴雅。其声容之盛,堪越前代。下以文庙舞器,配图作以简要介绍。

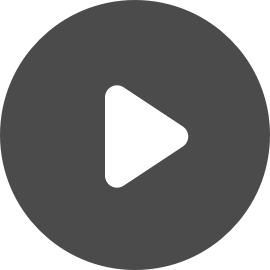

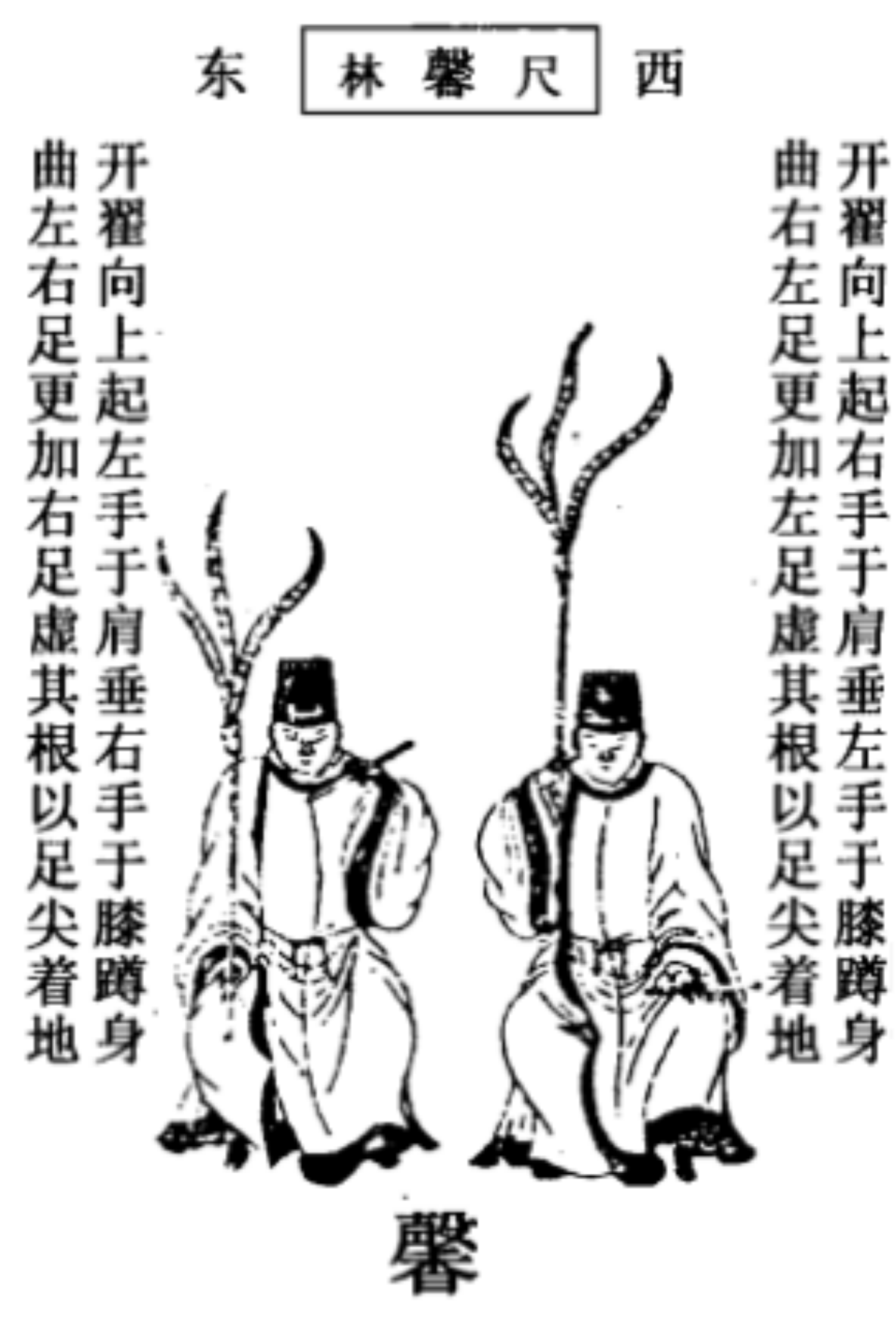

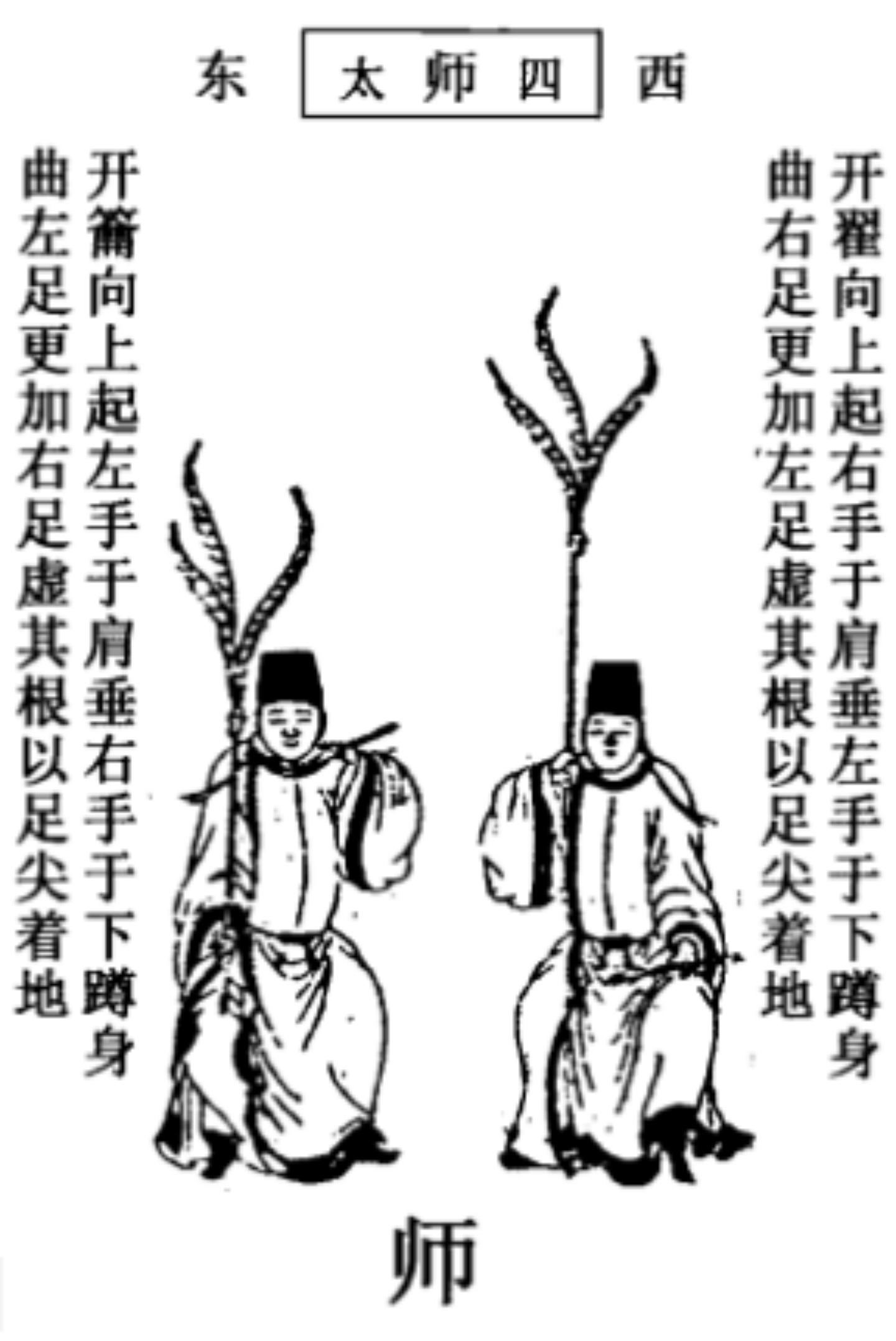

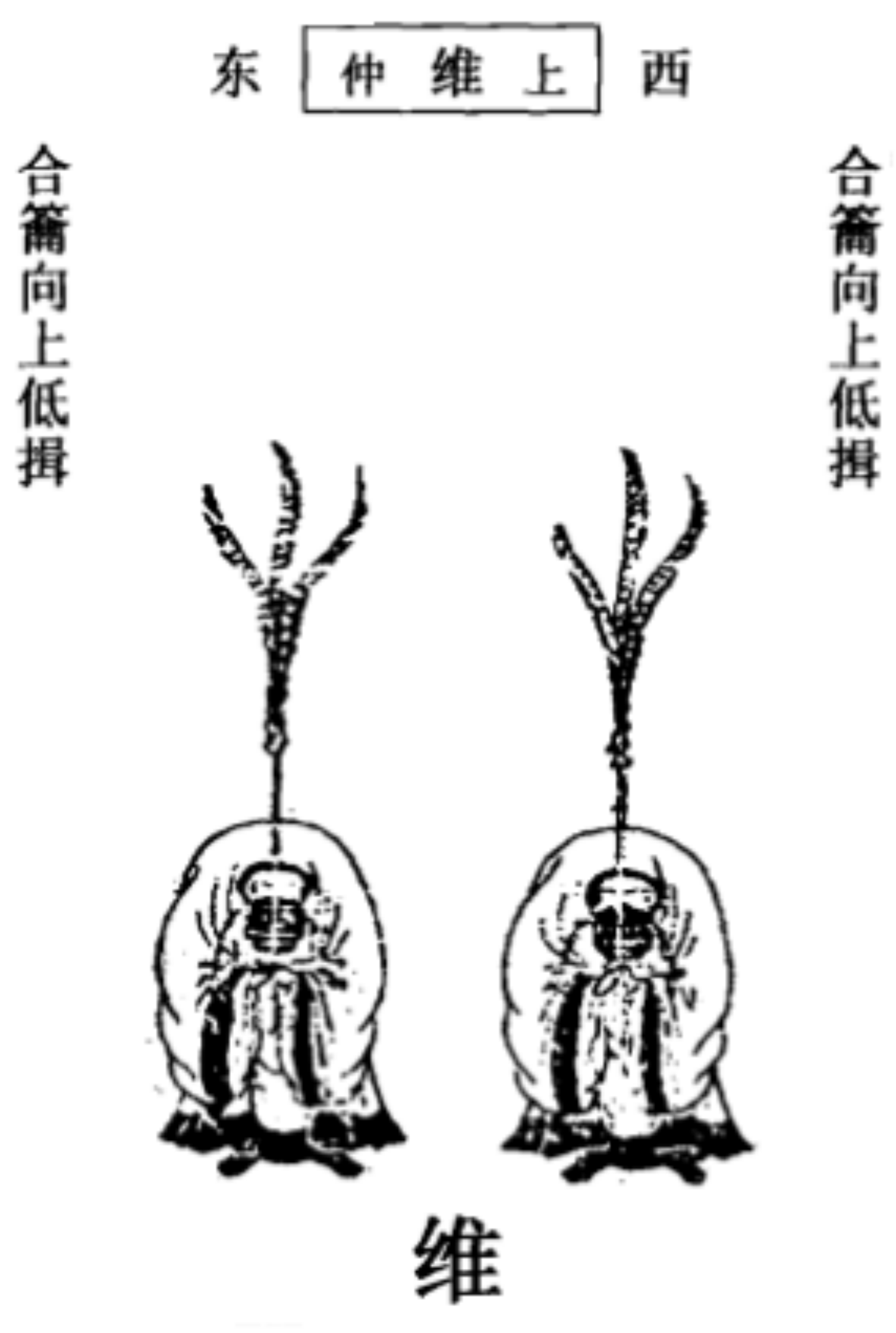

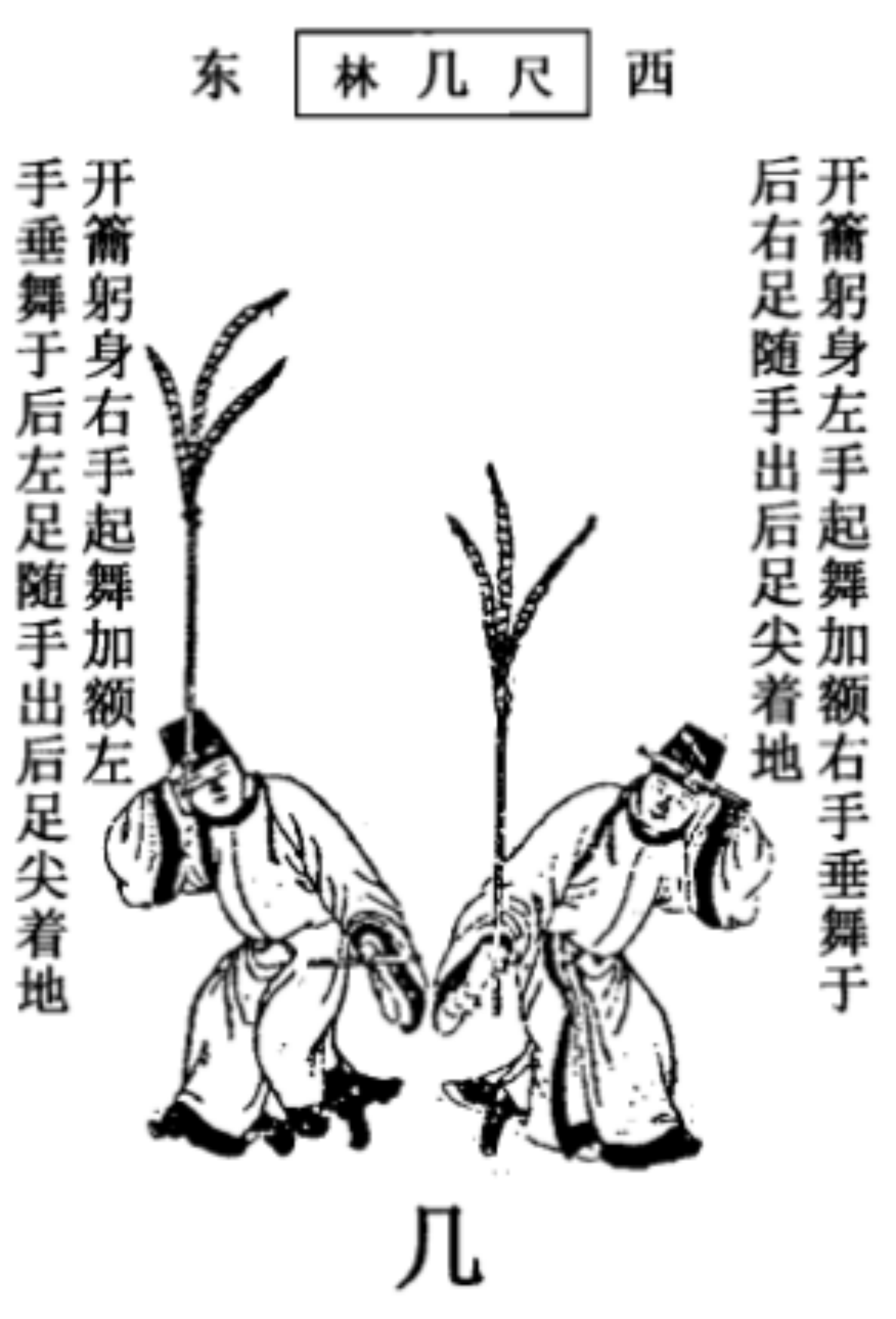

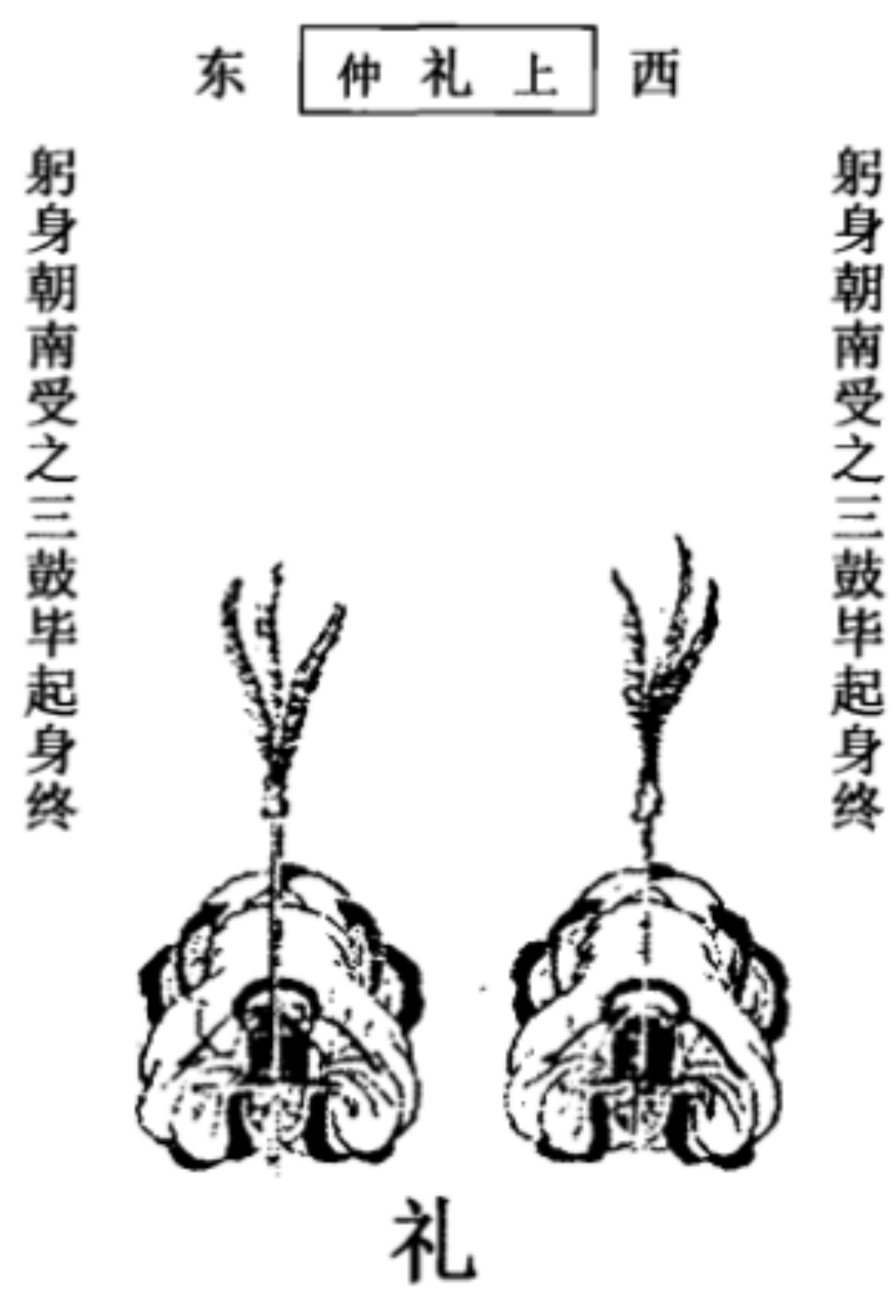

祭孔乐舞,亦被称为佾舞。以文质彬彬的文德舞容,合中正宽恕的雅颂乐歌,以国之大典宣扬孔子的人格魅力及其于后世的伟大功绩。祭扎乐舞表演者称为“舞生”。舞生在舞蹈时,右手执羽(又称翟),持羽取饰物以立杏;左手执籥,以籥为舞具,取吹之器以立声。于进退疾徐,变态离合,周旋中规,折旋中矩,整齐严肃,动应节奏,皆各有其不同仪姿。左右开合各代表不同含意,每个舞蹈造型代表一字,歌声唱完一句,乐曲奏完一节,舞生正好完成一组动作。

释奠佾舞,自宋元嘉以来,均用六佾,行之未久。明成化间,从周洪谟言,复用八佾。嘉靖以后,改用六佾。清初,沿用明制,释奠先师,舞用六佾,三献均进文德之舞。