清光绪二十八年(1902年),八国联军退出北京城不久,春节过后,京城东华门大街人山人海,车水马龙,彩绸飞舞,鞭炮齐鸣,设在这里的“东兴楼”,在这天正式开业了。清代著名书法家“长白钟兰”撰写的东兴楼匾额,悬挂门端,金光闪闪,庄重气派。

东兴楼被同行誉为“八大楼之首”,东家有二位,一位姓刘,俗称“书刘”,在清宫内做过管理书籍的官,刘家当时是有名的财主,曾开有当铺、银号、绸缎庄、轿子铺、香料店等, 有一定资产;另一位姓何,是放印子钱的大财主。这二人请了一位领东(即总经理),名叫安树塘。此人精明强干,深通经营之道,且为人和善,做事兢兢业业。安树塘在东兴楼整整干了三十五年,由于他经营有方,当初刘、何二位股东投资三万两白银,而东兴楼饭庄一年的纯利就达四五万两。东兴楼门前终日车马不绝,一派繁荣。东兴楼名为楼,但开业之初不是楼,据说,当时的店主人本想建起一座楼来,连木料、石料都是按照二层小楼的标准备下的。不过,很多人都悄悄地提醒掌柜的:“您也不瞅瞅这周围住的都是谁?您想干吗?难道是想把王公贵族比下去,连带着把皇上也比下去吗?”话一挑明,掌柜的被吓得不轻,赶紧叫工匠们改建成为前出廊后出厦的大四合院,直到1937年才盖了楼。

位于黄金地界的东兴楼周围住着皇亲国戚、王公贵族,自然也把自己往高档次上“装扮”。东兴楼室内装饰讲究,有沙发、茶几,能应酬大型宴会;餐具上用的是银勺、银碗、象牙筷,细磁餐具上刻有蟠龙花纹和“万寿无疆”字样。据传,东兴楼开业之初的大厨为皇宫内的御厨,经营胶东菜系,特点是清、素、鲜、嫩,油而不腻。东兴楼的掌柜每次听说某家饭庄有好菜,他就派人去学习。不仅如此,这位掌柜的还常常把其他饭庄的厨师请到东兴楼来献艺。如此一来,东兴楼越来越出名,看家菜也越来越多样。

东兴楼的经营之道被概括为“选料精”、“制作细”、“质量高”、“服务好”,这也是东兴楼创出声誉的四个基本要点。东兴楼的山珍海味菜肴的主料,如燕窝、银耳、鱼翅、海参等高级原料都是经理看了小、大样才决定进货。质地优良,自不必说。东兴楼的采购员都是识货的内行,对原料的品种、产地、性能和特点了如指掌。东兴楼炒菜的师傅,便分为头火、二火、三火、四火等。高级菜肴必由头火师傅掌勺,以此类推。那时,就是末火做汤的师傅,也得有十年以上的技术经验。东兴楼的镇店名菜有、酱爆鸡丁、葱烧海参、炸鸭胗等,就是一个普通的沙锅豆腐,不仅要浓汤煨,还要加上火腿、鸡、虾和玉兰片等。

1932年,在京城盛极一时的东兴楼,竟在掌柜领东安树塘病故之后,败业于继承其业的长子安耀东之手。安耀东曾在东兴楼当过学徒,知道一些烹饪知识和饭庄业务,但他这个人不务正业,整日游手好闲,一反他父亲的作风,大肆挥霍浪费。一些身怀技艺的老厨师都被排挤出门,这些东兴楼当时的功臣不满东兴楼少掌柜安耀东的专横跋扈,另起炉灶,在八面槽集资开办了“萃华楼饭庄”, 店主亦雄心勃勃,开业之初即颇具规模,设备不同凡响,且地处王府井北端繁华闹市。萃华楼之“萃”取“荟萃精华于一楼”之意。该店精于爆、炒、炸、煎、烩诸法,菜品精致美观,清鲜香嫩。该饭庄著名菜肴葱烧海参、芙蓉鸡片、烩乌鱼蛋、糟溜三白、酱爆鸡丁等一直是饭庄的招牌菜,口碑甚佳。通过上下齐心协力,同舟共济,使萃华楼在同行业中崭露头脚,创出声誉,“青出于蓝而胜于蓝”,逐渐发展为“东兴楼第二”,果然没几年就把 “东兴楼”给压倒停业了。

1983年8月,销声匿迹了四十多年的东兴楼,在恢复“中华老字”的呼声中,于东直门内大街四十七号新址“重整旗鼓”,当年镌有“东兴楼”三个字的老匾又悬挂了起来。东兴楼邀请原饭庄技师曲有功,服务人员王宝文、王慧斌以及萃华楼饭庄特级厨师臧维多等担任技术指导,严格把关,使老东兴楼几十种原汁原味的传统风味名菜很快得到了恢复,受到各界人士的欢迎和好评。溥杰先生在品尝了东兴楼的菜肴后,挥笔写下:“溯忆童龄逾大衍,欣开重建东兴楼……”的百字长诗,悬挂于店堂中央。

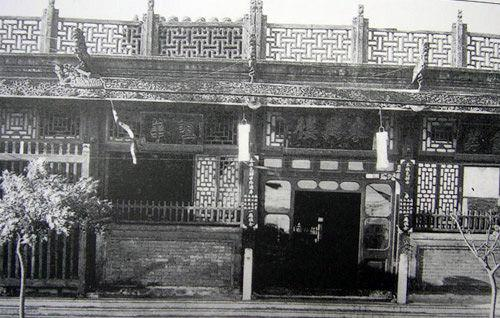

(东兴楼旧照)

-

北京致美楼饭庄素享盛名,是京城历史上著名的八大楼之一。关于致美楼的来历,各方说法也不尽相同: 一说致美楼与致美斋的“亲缘”说。认为致美楼的前身是致美斋,原致美斋伙计跳槽与别人合伙而开,又说是致美斋兄弟分家,花开两只。 先说致美斋,创始于清嘉庆十三年(公元1808年),最初是一家姑苏风味菜馆,没有用堂、居、楼这种大字号,而是用了规模较小的斋,最出名的是清汤馄饨、萝卜丝饼和焖炉火烧。

-

正阳楼饭庄位于前门外肉市路东,开业于清道光二十三年(1843年),以经营山东风味菜为主。创办人姓孙,人称孙小辫,祖籍山东掖县,道光年间因家里闹旱灾,来北京谋生,在乡亲的帮助下,在前门外肉市街内摆小酒摊为生。虽然是酒摊,但孙小辫做生意讲究诚信待客、童叟无欺,经营的烧酒直接从京东的烧锅进货,酒味醇厚,绝不像一些昧心的酒摊儿往酒里兑水,酒摊在肉市一带颇有声誉,买卖很是兴隆。

-

2016年在中央电视台播出的连续剧《传奇大掌柜》讲述了北平老字号丰泽园掌门人的传奇创业史,其主人公历史上实有其人。丰泽园是北京经营山东风味的著名饭庄,很多人都知道,但丰泽园开业之初的人马却出自八大楼之一的新丰楼饭庄。