粮仓

-

北京段粮仓历史

在古代,仓是总称,廒是贮粮库房,“仓廒”实为粮仓的统称。北京仓廒建筑是我国现存古建筑中的一个特殊类型,它巧妙的布局、结构和形式,体现了我国古代建筑的高超水平。本篇文章主要介绍北京段粮仓概况。

查看详情 -

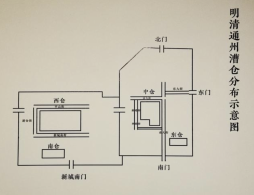

通州仓历史

由于通州仓关系国家命运,所以明清两朝设重兵防守,并且置仓场总督、坐粮厅、仓监督等官员专门负责处理仓储事务,而对于仓廒的修建、夫役的雇募、粮食的出纳也制定了严格而系统的章程与律法,力图将通州仓护卫京城的作用发挥到极致。

查看详情 -

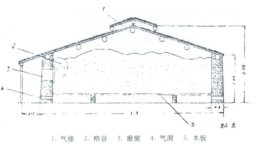

京仓—南新仓

南新仓俗称东门仓,是在元代北太仓旧基上,于明永乐七年(1409年)建造而成,是明清两代储藏粮食的官仓之一。明代北京设军卫,卫仓储军粮,纳入官仓管理,南新仓时辖卫仓8座。清初,南新仓有30廒,经康熙、雍正、乾隆三朝,陆续增为76廒。明初规定仓廒以三间为廒,后改为一廒五间。每廒面阔约23.8米,进深17.6米,高约7.5米。廒门挂匾额,标明某卫某号,现南新仓廒匾已不存在。现在所能看到的是南新仓旧址。

查看详情 -

京仓—禄米仓

禄米仓是离朝阳门最近的粮仓,当时运粮用的是牲口拉的排子车,因此仓门前的道路较宽。陈宗藩先生在《燕都丛考》中就将禄米仓胡同称为“大街”,正是因其街面比较宽阔。胡同西口与同样宽阔的干面胡同相对,明清两朝运粮车队经过此地,车马行走,尘土飞扬,老百姓戏称这是“下干面”了,口口相传,胡同便得名“干面”。由此也可想见,当年此处的浩荡壮观。

查看详情 -

水次仓

水次仓是靠近运河以接运漕粮的粮仓。水次,即交兑漕粮的沿河码头。《魏书·食货志》中有北魏神龟(518—519)正光(520—524)之际,府藏盈溢,有司又请于水运之次,随便置仓,乃于小平、右门、白马津、潼涯、墨水、济州、陈郡、大梁等8处设仓的记载。明永乐(1403—1424)时,会通河修成,开始在淮安、徐州、德州、临清及天津等5处设仓,称为“五大水次仓”,储粮可达300万石,由官军支运至京仓、通州仓。

查看详情 -

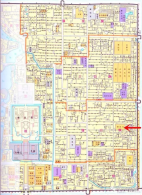

老北京粮仓——“仓廪实 繁华现”

“仓里有粮,心里不慌”。仓,即仓廒(áo),储藏粮食的仓库。元明清时期,每年有数百万石漕粮及财物源源不断自江南运到北京,因此在运河沿岸,陆续修建了许多粮仓。

查看详情